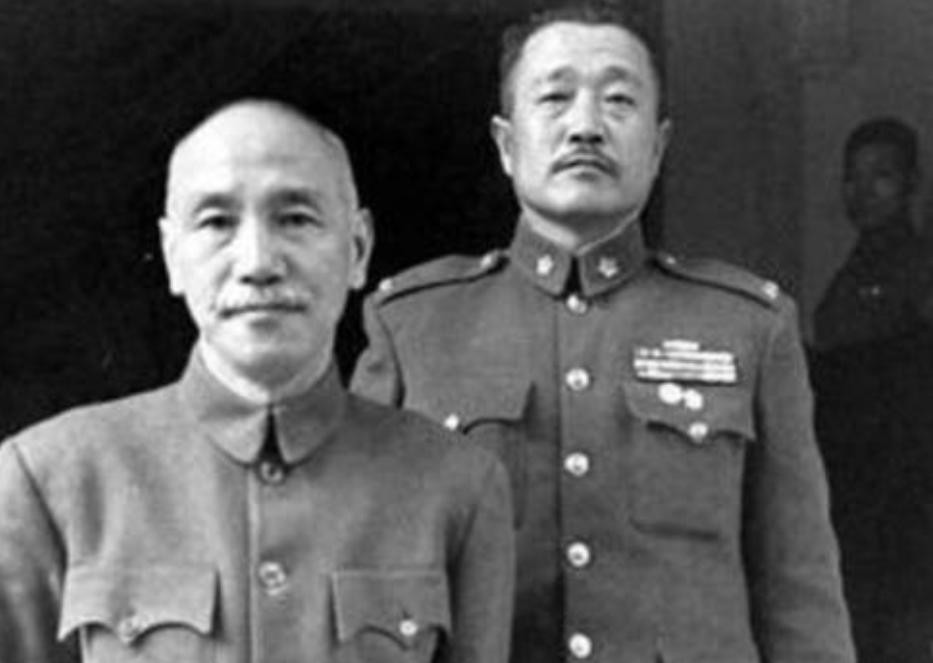

1959年9月,人民大会堂外的秋风略凉。全国政协会议间隙,一位身材高大的老人停下脚步,难以置信地望着前方——对面那个个头不高、神情自若的中年委员,竟是昔日徐州作战会议桌旁的“作战厅长”郭汝瑰。短短几秒,过去的硝烟、猜疑与暗流全被拉回脑海,杜聿明脸色复杂,却还是伸出手。

寒暄过后,杜聿明忍不住压低嗓音:“你怎么也在这里?”郭汝瑰轻描淡写地回一句:“投诚之后,被安排在南京军事学院。”这句看似平静的回答,让杜聿明心里再次发紧——十年牢里打磨的疑问并未散去,反而愈发尖锐。

时间拨到1928年。21岁的郭汝瑰在长沙接受党组织秘密宣誓,旋即被派往军阀部队潜伏。彼时的他并没料到,这一潜伏就是二十多年。南昌起义失败、白色恐怖蔓延,他被堂兄郭汝栋送到日本士官学校“避风头”,身份被迫加上一层“日本留学生”外衣。

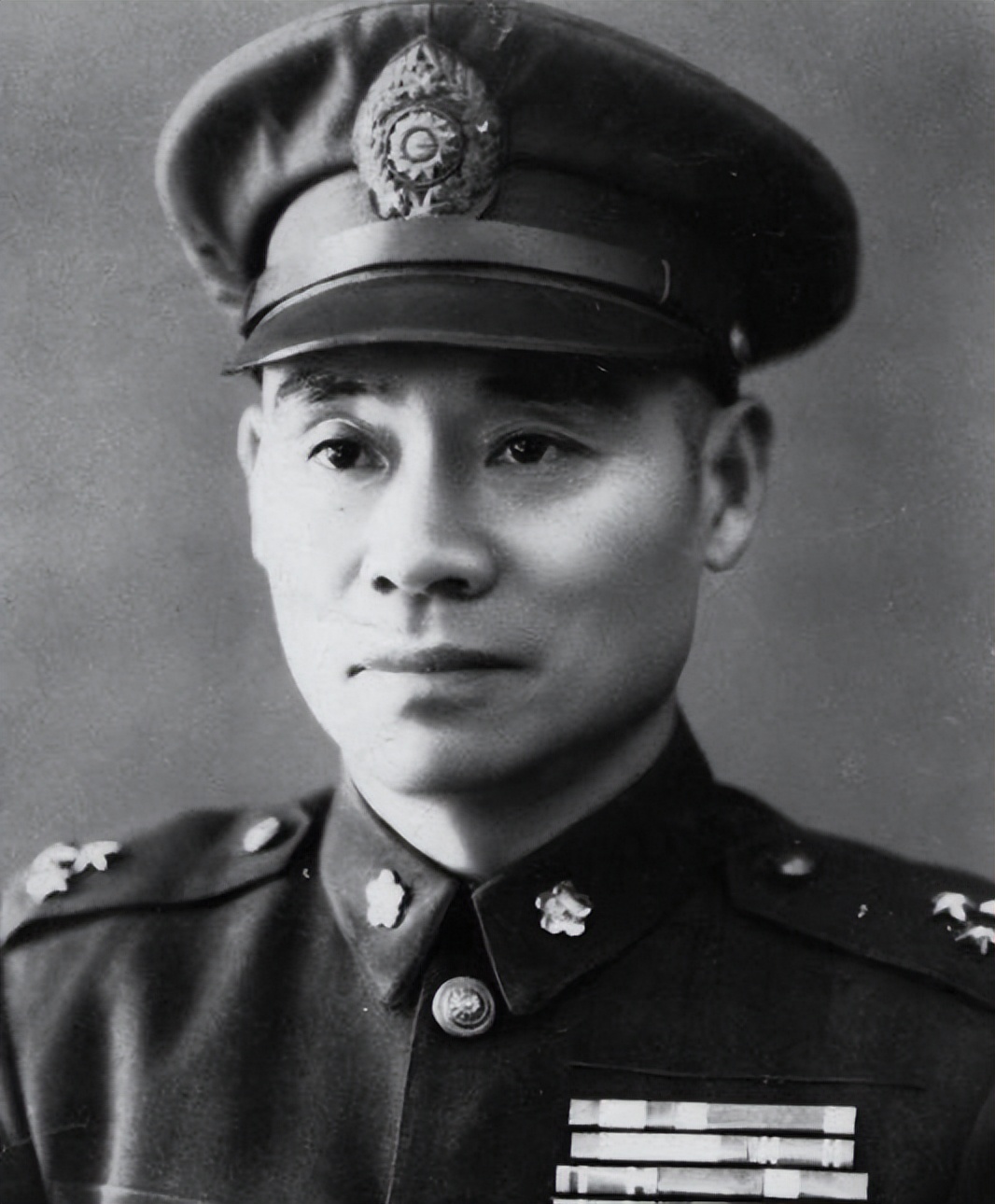

1931年,“九一八”枪声传来,东北沦陷。郭汝瑰与同窗退学回国,打着“学成报国”的旗号,混入陆军大学深造。表面是蒋系将领陈诚的得意门生,暗地里却在寻找失联的党组织。此后他随第十四师转战淞沪、太原,一路升至参谋处要职。军衔步步高,联络却始终中断,这段断线期成为他一生最焦灼的记忆。

1945年春,重庆街头。老同学任逖猷把他带进一间小客房,桌上只有一盏煤油灯。夜色里,一个自称“川盐银行职员”的青年递来名片——任廉儒。三番接触后,任廉儒确认郭汝瑰立场可靠,将之引见董必武。董老只说一句:“组织要你留在原位。”郭汝瑰听罢,低头答“遵命”,他很清楚,从此每一次作战会议都可能改变战场天平。

抗战胜利后,蒋介石急推整军备战。国防部第三厅厅长的任命书刚到手,杜聿明就提出反对,理由只有两条:郭汝瑰过于节俭,且对“围歼共军”字眼反应冷淡。顾祝同却笑着拍板:“委员长最信他,没问题。”怀疑被压下,但杜聿明的防备再未松动。

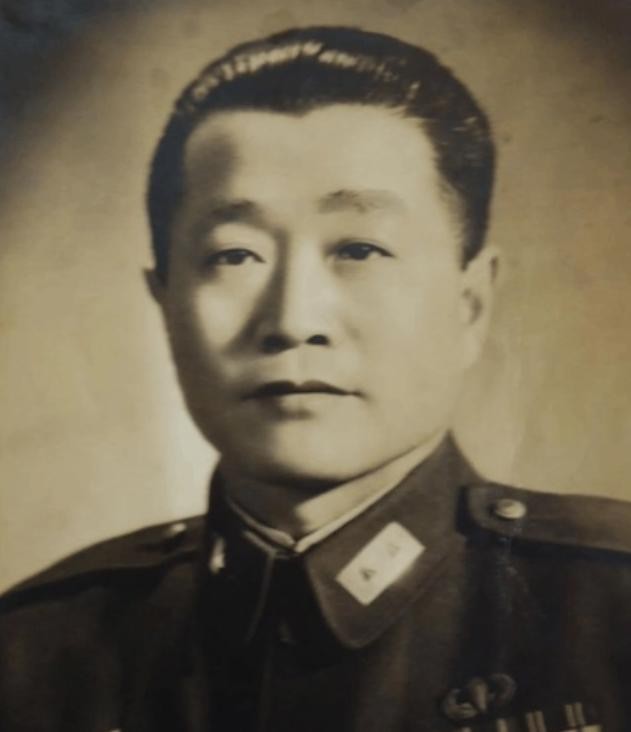

1948年淮海战役前夕,国民党拟定“徐蚌会战”方案。会上,郭汝瑰提出“外圈分兵、机动防守”。这一布局正中了我军“各个歼灭”之计。方案核准后,当夜被密报至中原野战军指挥部。随之而来的,是黄百韬兵团被围、杜聿明部被截。杜聿明记得很清楚,徐州总部里灯光暗淡,顾祝同却对郭汝瑰的条陈频频点头,他心里那根弦就此绷断。

1949年春,郭汝瑰接到重建第七十二军的密令,被派往成都。与此同时,他向地下交通线递出七个字:“时机成熟即可起义。”几个月后,解放军第十八军逼近川中,郭汝瑰令部队鸣枪示意,编成整建制接受改编。蒋介石在台北连夜拍电报,已为时晚矣。

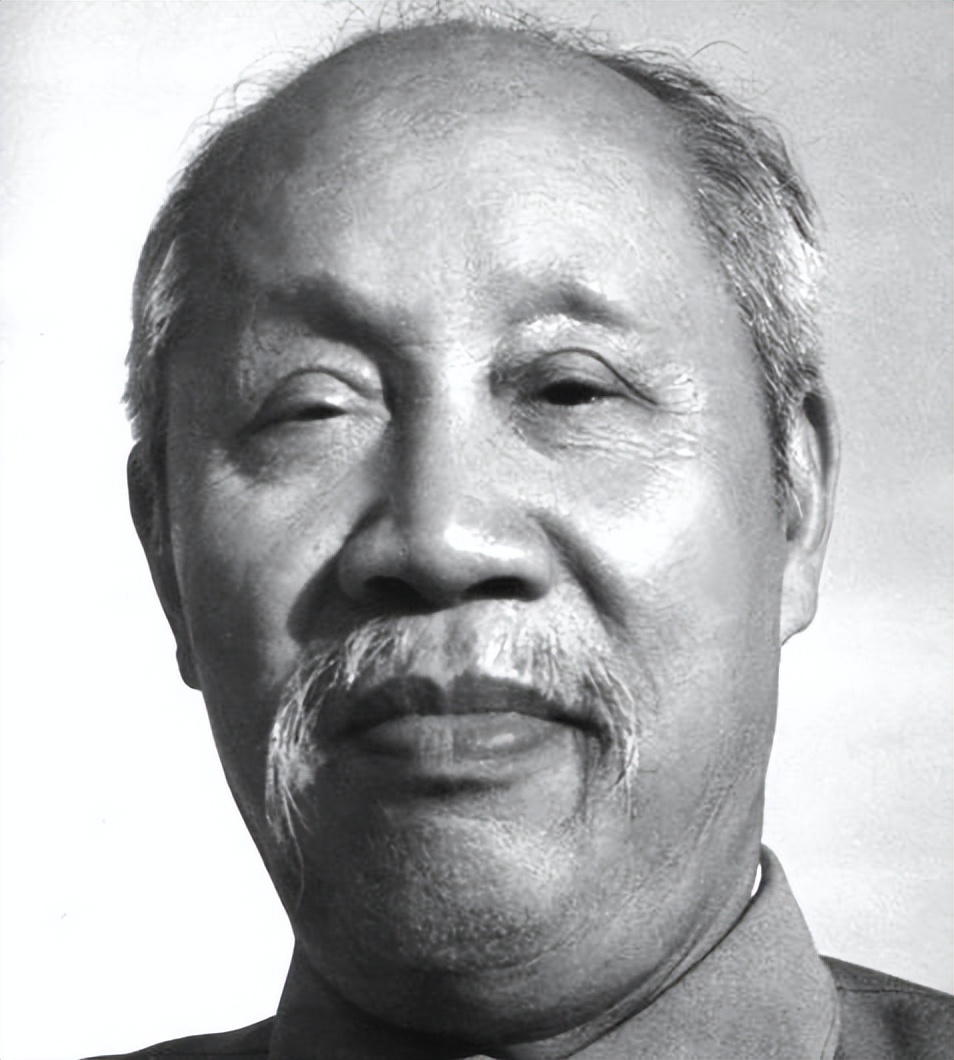

进入新政权后,郭汝瑰低调在军事学院任教,编写《战役学》教材,几乎不出南京城。另一方面,杜聿明在抚顺战犯管理所阅读《三国志》、《资治通鉴》,自嘲“修心”。1959年特赦,他带着旧疑问走出高墙。

两人再次真正面对面,是1981年8月的南京鼓楼医院。77岁的杜聿明因肾衰竭住院,郭汝瑰拎了一篮子葡萄前去探视。病房静得能听见秒针走动。杜聿明攥着对方的手,声音沙哑:“最后问你一次,你是不是共产党?”郭汝瑰点头,不再隐瞒。

“哪一年入的?”杜聿明追问。郭汝瑰回:“1928年。”两人对视数秒,杜聿明轻轻叹气:“直觉没错,可惜没人信。”他想起当年徐州那封阻止分兵的电报被束之高阁,嘴角扯出个苦笑。

探视结束,郭汝瑰走出病区,走廊拐角处的窗子开着,外头蝉声悠长。身后病房里,老兵的咳嗽声渐渐微弱。再过几个月,杜聿明病逝南京,未留下过多言语。史书里,淮海战役依旧被无数次讨论,可那个打着补丁的旧沙发,却成为双方心照不宣的暗号——节俭有时候比口号更能暴露立场。

郭汝瑰后来在《战役回忆录》里提到杜聿明,仅一句:“其为良将,惜立场异。”字数寥寥,却将数十年的复杂关系封存。对于旁人,杜、郭不过两条人生路径;对他们自己,一段暗线与明线交织的年代已彻底终结。