当马斯克用一枚28手的猎鹰火箭,发射今年的第2,200颗星链卫星时,中国正以国家级战略推进“星网”工程,持续拓展在全球低轨卫星领域的版图。

作为国家科技竞争力的核心布局,中国星网GW星座计划2035年完成1.3万颗卫星组网部署,其目前的在轨卫星数量已达78颗。

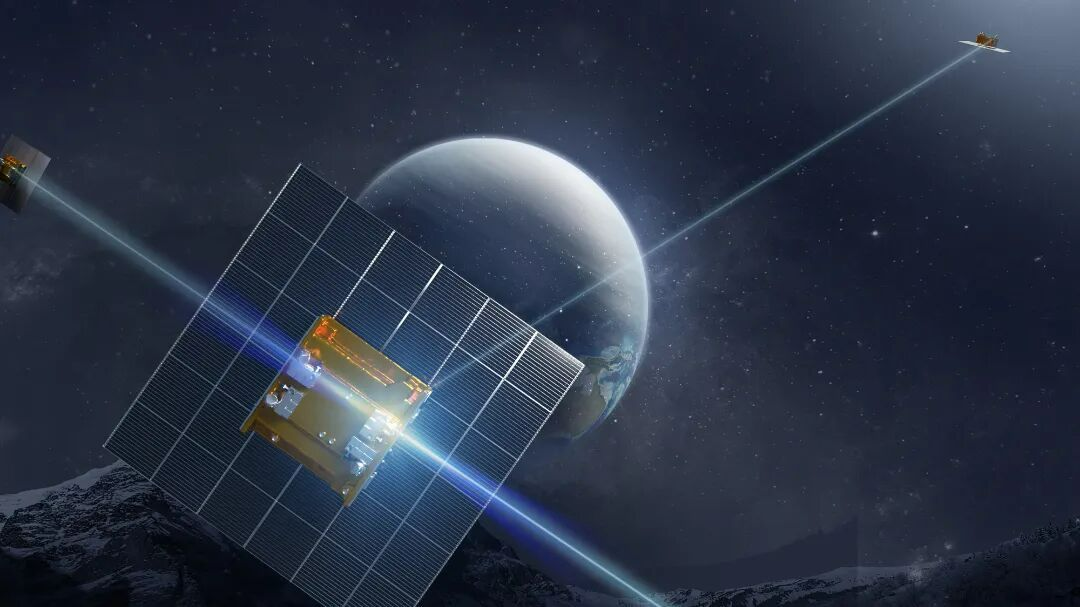

在低轨卫星互联网规模化建设的需求下,卫星激光通信设备成为星网战略落地的关键配套设备。

在此背景下,一家来自上海的“黑马”企业脱颖而出:2024年,蓝星光域以较高的市场占有率,成为支撑国家星网战略落地的关键供应商。

“美国有星链,中国有星网,我们的愿景是要用光网络进行范式替代,助力中国互联网星座发展。”蓝星光域(上海)航天科技有限公司(以下简称“蓝星光域”)的创始人兼CEO闫志欣直言,“这不是科幻小说,是未来5到10年要完成的目标。”

闫志欣口中的目标,不仅与国家星网部署方向高度契合,更折射出中国在太空通信领域与国际对手“时间赛跑”的紧迫态势。

01

中科院研究员

放弃铁饭碗,上海创业

“我在所里做了二十多项国家航天任务,掌握的核心工艺和技术,市场上买不到、学不会,全靠时间积累。”闫志欣口中的“积累”,是其在中科院上海技术物理研究所15年的科研沉淀。

蓝星光域创始人兼CEO 闫志欣

这段经历不仅让他成长为航天光学载荷领域的技术专家,更让他敏锐洞察到行业深层的结构性矛盾:体制内研制一套激光通信设备,成本超千万元且年产量低;而随着卫星互联网建设加速,市场亟需的是可批量交付的数百万级产品。

技术供给与市场需求的错位,成为他下海创业的核心契机。

彼时的激光通信领域正处于爆发前夜。作为卫星互联网核心传输技术,激光通信被业内视为“太空信息高速公路”的基石。据行业测算,每颗低轨卫星至少需2-4台激光通信终端,未来国内卫星互联网星座建设将催生数十万套设备需求。

在2021年前后,闫志欣就观察到这一领域在技术上已经具备向产业化转型的潜力。凭借多年的技术沉淀和团队的专业能力,团队开始与用户单位展开合作,探索将技术成果转向应用的可能性,随后便决定以商业化模式来推动这些技术的落地与应用。在此背景下,闫志欣正式组建蓝星光域,全面转向市场化运营。

即使在疫情常态化的背景下,这家初创企业靠着零散订单艰难求生,“每一分钱都精打细算”的生存状态,反倒锤炼出极强的成本控制能力与快速响应能力。

2023年成为行业分水岭,星网首次向商业企业开放激光通信终端招标。“23年12月的招标结果出来,我们拿到了全国首个商业激光通信产品的订单。”闫志欣语气平静,但眼中闪过一丝骄傲,“我们是唯一一家商业公司。”

到了2024年,蓝星光域的市场优势更加明显,在中国卫星互联网星座建设的初期阶段,就已取得了较高的市场占有率,产品、技术、市场均跻身行业前列。

蓝星光域的商业价值正加速释放:成立4年来,累计完成数亿元融资,并完成了目前相关领域内最大规模的B轮融资,吸引了深创投、国新资本等大型投资机构的青睐,成功跻身激光通信领域“隐形独角兽”阵营。

02

全链路自研

成本缩减10倍

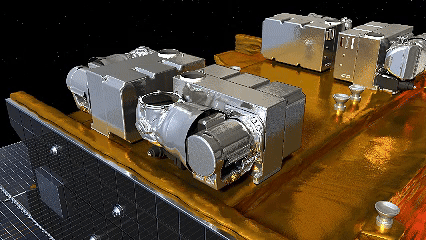

作为目前行业内唯一解决产品标准化以及批量生产难题、推动空间激光通信产业化的企业,蓝星光域的激光通信终端较行业同类产品,整机体积缩小66%、重量降低30%,通信灵敏度更是普遍优于同行3dB以上。

这份“轻、小、优”的成绩单,源于企业一早确立的“全链路自主研发”战略与“设计即量产”理念。

“不是我们主动选择‘万事躬亲’,而是激光通信领域早期根本没有成熟供应链。”闫志欣坦言,从核心器件激光器、光学镜头,到软件层面的算法与控制系统,所有关键环节均由公司自主掌控,这也成为其技术领先的“压舱石”。

相较于传统卫星通信依赖的微波技术,激光通信的优势堪称“代际跨越”。若将通信频段比作交通道路,微波X频段仅是“单车道”,Ka频段升级为“四车道”,而激光通信则是“容纳成百上千车道的高速公路”——其带宽较微波直接提升10倍至近千倍。

值得一提的是,从2021年成立至今,蓝星光域激光通信终端已完成第四代技术迭代,其第四代原创设计产品LX-Z4,解决了卫星在复杂轨道环境下建立光链路的难题,大幅缩短建链时长,实现无恒星标校模式下首次发令即建链,最快建链记录仅用时4秒。

成本控制则是其打通“产业化落地”的关键抓手。据了解,体制内同类激光通信设备单套售价超1000万元,而蓝星光域通过产业化模式将成本压降至100多万元。这10倍的价差,正是企业市场化能力与传统科研模式的核心区别。

“后来者若想追及,需投入巨大的时间与资金成本。”闫志欣对公司的技术护城河充满信心。

在产能布局上,公司采用“研发在上海、制造在常熟”的协同模式:上海基地聚焦技术创新并配套中试线,常熟基地建设年产能1000台的工厂,既保障了技术的前沿性,又实现了成本的可控性。

03

锚定国家战略

打造“全域无线光网络”生态体系

近期中国星网的发射频次创下新高:在21天内进行了5次发射,部署了38颗卫星,明显加快了GW星座的部署节奏。

为何如此密集发射?

在闫志欣看来,当前中国卫星互联网的推进节奏,本质是与时间、与对手的双重赛跑。“中国要在太空与美国竞争,失太空即失未来。星链已发射近万颗卫星,中国必须迎头赶上。”

一方面,太空低轨频谱和轨道资源是有限的。为此,联合国下属的国际电信联盟就有硬性规定:立项报名之后,9年内,投入使用的卫星数量必须达到规划数量的10%;第14年要全部发射完成。如果到点完不成,则可能被削减频率指配,甚至被终止项目。

另一方面,反观国内,尽管已同步推进三大万级互联网星座计划(1.3万颗的GW星座、1.5万颗的“千帆”星座、1万颗的“鸿鹄三号”星座),但截至2025年8月底,我国低轨互联网星座在轨卫星数量仍在数百颗的规模,与星链的差距显著。

此外,低轨星座的建设难度更加放大了这一差距。与单星即可覆盖大片区域的中高轨卫星不同,距地500-1200公里的低轨卫星单星覆盖范围有限,需上万颗卫星组网才能实现全球无缝覆盖,总成本仍达千亿级别。

在这场太空通信网络的竞赛中,商业力量正成为关键加速器。

作为核心玩家,蓝星光域在行业内首次提出“全域无线光网络生态体系”概念,核心是“用无线光网络范式替代传统通信网络”,打破卫星、飞机、地面、船舶等场景的通信壁垒。

不同于行业内多数企业聚焦“单一场景”的策略,蓝星光域构建了“空天地海”全场景产品矩阵,覆盖星载、机载、地面、舰载四大应用领域。

技术与产品布局的差异化,正转化为实实在在的市场业绩。

闫志欣透露,截至目前,蓝星光域累计交付设备超200套。公司预计全年营收将达数亿元,较2024年的千万元级规模实现跨越式增长。支撑这一增长的,是其“技术驱动”的基因:当前近300人的团队中,硕博比例超50%,核心成员多来自中科院、清华大学、哈尔滨工业大学等高校。

从技术突破到产业落地,从追赶星链到构建全域无线光网络,蓝星光域的路径清晰而坚定——既踩准国家战略的节奏,也抓住市场化的机遇,在卫星互联网的“时间赛跑”中,成为中国通信技术突围的关键力量。