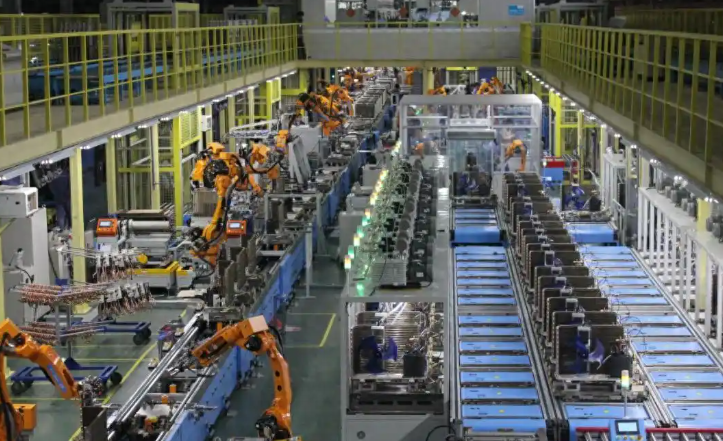

谈及现代工业的核心支柱精密设备,中国制造业近年来的表现可圈可点,智能手机、家用汽车等产品远销全球各个角落,在国际市场占据了不小的份额。

但某些大型设备,单日租金就能突破百万人民币,这样的成本压力让不少企业倍感沉重,却又无可奈何。

海洋钻井平台就是最直观的例子,2025年上半年的全球行业数据清晰地显示,自升式钻井平台的平均日租金达到10.8万美元,而技术要求更高的浮式钻井平台日租金更是高达30.4万美元,换算成人民币每天就要支出两百万元以上。

看着这笔巨额资金每天持续消耗,从事石油开采的企业即便倍感压力,也只能硬着头皮承受。

如此高昂的租金背后,核心症结其实在于供给端的垄断。

美国和日本的企业长期掌控着海洋钻井平台的核心技术,手中握着大量相关专利,形成了坚实的技术壁垒。

中国在这一领域起步相对较晚,技术积累不足,不仅无法自主生产高端设备,就连租赁设备都要面临漫长的等待——从签订合同到设备通过海运抵达作业现场,往往需要数月时间,而这期间的租金却要照算不误。

回顾2024年的数据,当时自升式平台日租金已达12.3万美元,浮式平台更是高达32.3万美元,这样的价格已经让企业不堪重负。

尽管2025年租金略有回落,但整体仍维持在高位运行,根本原因还是市场需求旺盛而供给能力不足,供需失衡的格局直接支撑着高租金水平。

海洋钻井平台的困境并非个例,而是中国高端精密设备市场的普遍现状。

在全球科研仪器贸易中,中国每年都要投入巨额资金用于进口,2024年全年的进口总额维持在800亿至1100亿美元之间,其中高端设备占据了绝大部分份额。

海关发布的统计数据毫不掩饰地显示,中国在仪器设备领域的贸易逆差呈现逐年扩大的趋势,高端设备的国产化率始终处于偏低水平。

在全球高端精密设备市场,美国和日本企业占据了八成以上的份额,在全球排名前二十的高端设备制造商中,更是难觅中国企业的身影。

光学元件、精密机械、特种材料等基础领域的技术短板尤为明显,虽然近年来中国在这些基础领域的投入不断加大,正在奋力追赶,但长期积累形成的差距并非短期内能够弥补。

追溯历史不难发现,在早年中国经济发展初期,由于资金有限,更多资源被投入到见效更快的劳动密集型产业,对于技术研发周期长、投入大的精密仪器产业,投入相对不足,导致发展步伐滞后。

如今在各大科研机构的实验室里,一台进口质谱仪的价格动辄上千万元,更让人无奈的是,设备一旦出现故障,还必须等待国外厂商的工程师前来维修,不仅维修费用需要额外支付,外方工程师的服务态度还往往显得傲慢敷衍。

在这样的卖方市场格局下,国内买家即便付出高昂成本,也难免要遭遇“花钱买气受”的尴尬处境。

石油行业的困境在众多行业中具有代表性。

随着南海海域深水油气资源开发的不断推进,市场对浮式钻井平台的需求日益迫切,而这类平台最核心的液压动态定位技术,长期被美国企业独家垄断,中国企业无法自主研发生产。

企业不得不签订长期租赁协议,从设备运输到安装调试的几个月时间里,租金如同滚雪球般不断累积,成为企业沉重的成本负担。

2025年全球海洋钻井平台的利用率数据显示,自升式平台利用率达91%,浮式平台达89%,行业高景气度进一步支撑了租金的高位运行。

在相关企业的财务报表中,这笔巨额租金支出成为影响利润的关键因素,进而传导至整个产业链,推高了下游产品的成本。

与石油行业类似,芯片制造领域面临着更为严峻的技术封锁。

作为芯片制造最核心的装备,光刻机的市场完全被荷兰ASML公司掌控,其最新的高NA EUV型号光刻机单价高达3.8亿美元,2024年8月英特尔公司刚刚完成第二台该型号设备的采购,而中国企业却连购买的资格都没有。

美国从2018年起就开始对中国芯片产业实施技术封锁,2023年进一步升级相关禁令,2024年荷兰方面也开始跟进,当年9月更是明确禁止ASML公司在华建设工厂,彻底切断了中国获取EUV光刻机的可能。

即便是相对低端的DUV光刻机,中国企业也难以获得。

从2024年1月起,ASML公司的NXT:2050i和2100i等先进型号DUV光刻机就被禁止向中国出口,2025年5月美国白宫再次重申,对中国半导体设备的管制是其技术封锁战略的重中之重。

中国市场曾是ASML公司DUV光刻机的重要市场,贡献了其该业务线70%的收入,受禁令影响,ASML在中国市场的占有率从2022年的85%大幅下滑至2025年的52%,尽管ASML公司对此深感焦虑,却无力改变禁令带来的影响。

中国芯片企业只能依靠手中的老旧设备维持生产,通过多层曝光技术模拟先进工艺,不仅生产效率低下,良率也难以保证,产品的市场竞争力受到严重影响。

医疗仪器领域的进口依赖问题同样突出,以高端科研设备冷冻电镜为例,全球市场长期被美国FEI公司和日本日立日电等少数几家企业垄断,2023年中国各大高校和科研院所采购的60多台冷冻电镜,全部来自进口,单台设备价格接近一亿元人民币。

更令人担忧的是,显微镜的国产化率不足1.5%,质谱仪的进口依赖度更是超过95%。

2023年底的统计数据显示,中国高校和科研院所拥有的13.9万台套大型科研仪器中,进口设备占据了绝对主导地位。

这些进口设备的维修维护完全依赖国外厂商,从目前的发展趋势来看,2025年及未来一段时间内,这种高度依赖的局面难以从根本上改变。

为什么中国企业连仿制这些高端设备都难以实现?

核心原因在于其极高的技术门槛,这些设备往往融合了光学、涂层材料、精密机械等多个学科的前沿技术,形成了复杂的技术体系。

国内企业曾尝试通过逆向工程破解技术难题,但拆开设备后才发现,核心部件的合金配方等关键技术参数被严格保密,即便仿制出外观相似的产品,在高压等极端工况下也会立即出现损坏…