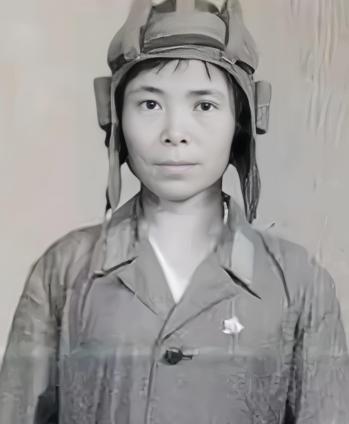

中国首位女空降兵马旭,晚年居住在一套破旧的平房里,然而令人敬佩的是,她将自己积攒的1000万资金慷慨捐赠给了她的家乡。 1947年的黑龙江木兰县,14岁的马旭蜷缩在破旧的土坯房里,瑟瑟发抖。家里穷得叮当响,连件像样的棉衣都买不起。 马旭望着墙角那个破了洞的米袋,心里不是滋味。这年头,能填饱肚子就不错了,更别提什么理想抱负。 可马旭的母亲不这么想。那天,她把马旭叫到跟前,从褴褛的衣襟里掏出一枚铜币。那是家里仅剩的钱了,平日里攥得紧紧的,生怕丢了。 马旭瞪大了眼睛,不明白母亲葫芦里卖的什么药。 母亲握住马旭的手,将铜币塞进她的掌心。那枚小小的铜币,在马旭手里沉甸甸的,仿佛承载着整个家的重量。母亲的话,如同一道惊雷在马旭耳边炸开:"去参军吧,保家卫国。" 马旭愣住了。参军?那不是男人才干的事吗?可母亲眼中的坚定让她不敢多问。那一刻,马旭懂了,这不仅仅是一枚铜币,更是母亲对她的期望,对国家的期望。 就这样,马旭揣着那枚铜币,踏上了参军的路,幸运女神似乎眷顾着这个瘦小的姑娘。马旭成功加入了解放军。 新中国成立后,部队正在组建一支全新的力量——空降兵。这个消息像一颗种子,在28岁的马旭心里悄然生根发芽。空降兵,那可是天上的蓝天卫士啊! 马旭心里痒痒的,可又不敢轻易表露。 原因无他,空降兵对身体素质的要求实在太高了。马旭低头看看自己,身高才1.53米,体重更是只有可怜的35公斤。 这副小身板,怎么可能胜任空降兵的重任?可那个念头,就像顽皮的小虫,在马旭心里挠啊挠,怎么也赶不走。 既然条件不够,那就创造条件!马旭暗暗下定决心。她回到宿舍,二话不说,抄起铁锹就在屋里挖了个坑,挖好坑后,她又找来细沙填进去,一个简易的"跳台"就这么诞生了。 接下来的日子里,马旭的生活就只剩下两件事:工作和跳,一天五六百次,跳得双腿发软,跳得浑身是伤,她也咬牙坚持。 日复一日,马旭的身体素质在悄然改变。那个瘦小的身躯,仿佛注入了钢筋铁骨。终于有一天,她鼓起勇气,去参加了空降兵的选拔,被成功录取,成了新中国首位女空降兵。 回首往事,马旭常常会想起那天,想起母亲递过来的那枚铜币。她不禁感慨,正是那枚小小的铜币,承载着家国天下的重量,推动着她一步步走向蓝天,实现了看似不可能的梦想。 而今,每当她穿上那身威风凛凛的空降兵制服,都仿佛能听到母亲的话语在耳边回响,这份初心,将永远伴随着马旭,直到生命的尽头。 后来马旭以大校军衔退役,五十岁的她,鬓角已经泛白,但那双眼睛依旧闪烁着坚定的光芒。退役不是终点,而是新的起点。她知道,自己的心永远和那片蓝天连在一起。 夜深人静,马旭常常会想起那些年在天空中飞翔的日子。每一次跳伞,都是一次生命的洗礼。可是,欢欣之余,也有不少痛苦的回忆。 她清晰地记得战友们因为着陆时脚踝受伤而痛苦不堪的模样。那些画面,像是刻在了她的脑海里,挥之不去。 一天,马旭和丈夫颜学庸坐在沙发上,聊起了这些往事,马旭说起自己的想法,想为空降兵们做点什么。颜学庸听了,眼睛一亮,鼓励她发挥自己的专业所长。 就这样,马旭开始了她退休后的"新任务",决定研制一种可以保护脚踝的装置。她开始如饥似渴地查阅各种相关文献资料,常常一坐就是大半天。 为了更好地了解问题,马旭和颜学庸不顾年纪大了,还亲自跳伞,体验着陆时的冲击。每次跳伞后,马旭都会仔细记录自己的感受和观察到的细节。 功夫不负有心人。经过无数次的失败和改进,马旭终于研制出了"充气护踝"装置,填补了国内该领域的技术空白。 成功的喜悦还未平息,马旭的思绪却飘回了遥远的黑龙江木兰县。她想起了自己贫困的童年,想起了那个家。 如今的她,已经走过了漫长的人生道路,经历了翻天覆地的变化。一个强烈的愿望在她心中萌生:要回报家乡,改变那里孩子们的命运。 马旭和颜学庸商量后,做出了一个惊人的决定:将毕生积蓄全部捐出,用于家乡的教育和公益事业 这笔钱对马旭夫妇来说可不是小数目。他们居住一间简陋平房里,房子破旧得很,墙皮都在往下掉,家具也是几十年前的老古董。 家里最值钱的就是那个书柜和里面堆得满满当当的书籍资料。马旭的卧室墙上贴满了学习日语的笔记,密密麻麻的,看得人眼花缭乱。 尽管生活条件简陋,马旭却从未停止过奉献,她希望能为社会和国家继续做出贡献,直到生命的最后一刻。 她用一生诠释了什么是奉献,什么是坚持,什么是不忘初心。在这个物欲横流的时代,马旭的精神就像一股清流,提醒着我们生命的真正意义。