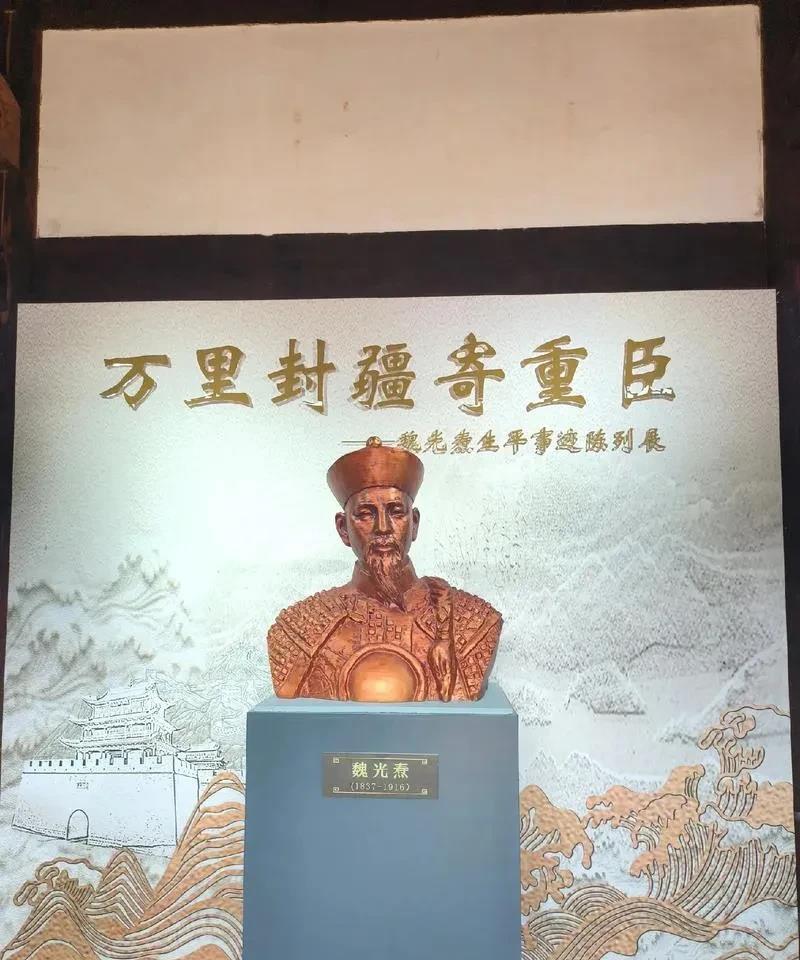

甲午战场上清军打的最勇猛的一战,是湘军将领魏光焘指挥的牛庄之战,此战3300名湘军与12000名日军血战一天一夜,最终几乎全军覆没。 这仗打得实在惨烈,三千多人顶着严寒饿着肚子,硬刚四倍兵力还打出了1:3的战损比。有人说湘军输在装备差距,但更扎心的是清军指挥系统早就烂透了。 魏光焘这人的履历挺有意思,早年跟着左宗棠收复新疆种了十几万棵柳树,后来又当边疆大员。谁能想到二十年后还要拖着五十多岁的老骨头,带着临时拼凑的部队在东北玩命。 他在新疆那几年,跟着左宗棠见惯了生死,左公那句“打仗先练胆,胆壮则气盛”的话,他记了一辈子。那时候湘军刚收复伊犁,他带着士兵在戈壁滩上种柳树,树苗活一棵,就像打胜一场小仗,这种韧劲,后来全用到了牛庄的街巷里。 光绪二十一年正月,日军第五、第三师团扑向牛庄时,魏光焘手里的部队其实是凑出来的。大部分是湖南老家刚征的农民,还有些是从甘肃、陕西调过来的老兵,手里的家伙什更是杂——有左宗棠时代留下的老抬枪,有江南制造局新造的快枪,甚至还有人背着大刀长矛。 他知道这仗难打,战前三天就带着士兵在镇上挖工事,把粮店的麻袋装满沙土堆成掩体,又让人把井口封了一半,怕日军占了水源。 日军是正月十六凌晨打的炮。天还没亮,镇外的稻田里突然炸开火光,炮弹带着尖啸砸进牛庄,把北街的粮仓轰塌了半边。魏光焘当时正在关帝庙指挥部,听见炮响抓起棉袍就往外冲,亲兵拽他说“大人先避避”,他一脚踹开:“弟兄们在外面挨炸,我躲庙里?” 湘军的反击是从南街开始的。老兵刘春发带着一百多人守着牌坊,日军步兵端着步枪冲过来时,他们先放了一轮抬枪,铅弹在晨雾里扫倒一片,接着挺着长矛就冲上去肉搏。刘春发后来被日军子弹打穿了大腿,还抱着一个日军滚进了粪坑,最后是被两个小兵拖回来的。 打到晌午,日军把炮架到了镇东的土坡上,专门轰湘军的工事。魏光焘让人把仅有的两门山炮推到当铺的屋顶,对着土坡还击,可惜炮弹太少,打了没几发就哑火了。这时候他才发现,说好的援军影子都没有。 战前他给宋庆发过三封电报,说“牛庄若失,辽南无险可守”,可宋庆的毅军就在五十里外的田庄台,愣是按兵不动——后来才知道,宋庆怕自己的部队被吃掉,压根没打算来。 下午的时候,日军从东西南北四面突进来了。湘军被打散,只能钻进民房打巷战。有个叫李满仓的湖南新兵,才十七岁,躲在粮囤后面,日军踹开门时他慌了,抓起身边的铡刀就劈,砍倒两个后被乱枪打死,手里还攥着半截刀把。 魏光焘在十字街口督战,看见自己的侄子魏明山被日军围在墙角,身中七刀还在骂,最后被刺刀挑了起来。他眼睛红了,拔出腰刀要冲过去,被参谋死死抱住:“大人不能去!您没了,这仗就真完了!” 天黑的时候,镇子差不多被日军占了。魏光焘清点人数,三千多人只剩下不到三百,个个带伤,有的人饿的站不住,就靠在墙上咬冻硬的窝头。 他让人烧了军旗——那是左宗棠当年亲手授的湘军旗,不能落到日军手里。撤退时,有个断了腿的老兵拽着他的马缰:“大人,给咱报仇啊!”他勒住马,眼泪掉在雪地上,说了句“都记着”,然后带着残兵从镇西的排水沟爬了出去。 后来有人算过,这仗湘军杀了三千多日军,自己几乎拼光,这样的战损比,在甲午战争里找不出第二场。可为啥还是输了?魏光焘晚年在湖南老家写回忆录,说过一句话:“不是弟兄们怕死,是朝廷的骨头先软了。”那时候的清军,就像一盘散沙,你打你的,我守我的,明明能合起来揍日军,偏要各自为战。 牛庄这一仗,打光了湘军最后的血性,也让世人看清:甲午之败,从来不是武器不如人,是从上到下的腐朽烂到了根里。那些在牛庄雪地里流的血,不仅是湘军的血,更是一个王朝走向末路的血。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

不死鸟

淮军打的不行主要原因是两方面,一个是翁同龢公报私仇,故意坑李鸿章,另一个就是李鸿章本身有保存实力的私心。

江渐月

清军抗击列强时也有硬骨头。关天培、葛云飞、左宝贵、邓世昌、陈化成、史荣椿、丁汝昌、刘步蟾……

汉信

湘军向来就是中国军人的脊梁![点赞][点赞][点赞]