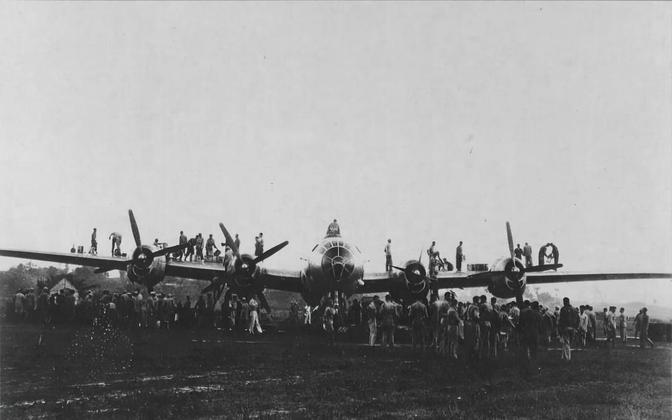

1944年,成都新津机场的B-29轰炸机起飞轰炸日本钢铁厂前,中国人带着漏斗爬上机翼,通过人力接龙将一桶桶30L的燃油不断倒入飞机油箱,战略轰炸机一次加满需要3.5万升航空燃油。 1944年6月,四川成都新津机场。 一架庞大的B-29轰炸机,静静地停泊在跑道上。 然而,与这现代战争机器形成荒诞对比的,是机翼上数十名中国民工,赤着脚,排成一条长龙。 他们扛着30升容量的铁皮桶,加入航空燃油。 他们在用最原始的人力,为这架即将远征日本本土、执行战略轰炸的“空中堡垒”,注入3.5万升的“复仇之火”! 1938年11月起,日寇的铁翼便如同死亡的阴云,常年笼罩在四川盆地上空。 长达六年的“战略轰炸”,将重庆、成都等城市化为焦土。 凄厉的警报锣声成为川人最恐惧的梦魇。 成千上万的平民在爆炸中化为齑粉,家园被毁,亲人罹难。 巴蜀大地,每一寸土地都浸透着对侵略者的刻骨仇恨。 1943年底,转机降临。 同盟国制定了代号“马特霍恩”的绝密计划,从中国四川起飞B-29重型轰炸机,直捣日本本土! 成都周边的新津、邛崃、广汉、彭山被选定为轰炸机基地。 消息传来,无数四川民众群情激昂! 一声令下,三十万川西汉子、妇女甚至少年,放下锄头,涌向建设工地。 他们心中想的只有修好机场,让美国的“大铁鸟”从这里起飞,把炸弹扔到日本鬼子头上! 新津机场的扩建工程,美国工程师带来了图纸和要求。 主跑道长2600米,宽60米,厚1米! 足以承受B-29数十吨的起飞重量。 然而,他们带来的先进机械,在战火阻隔的四川腹地,几乎无用武之地。 建设者们拥有的,只有血肉之躯和最简单的工具。扁担、箩筐、锄头、铁锤。 岷江两岸50公里内的鹅卵石被搜刮一空。 男人、女人、老人、孩子,日夜不息地在河滩上敲砸、筛选、搬运。 最震撼的,是压实跑道的场景。 没有压路机,只有重达5吨至16吨的巨型石磙! 一位参与修建的美国工程师在回忆录中动情地写道:“夜晚,工地瓦斯灯亮起,远望如星河落地。走近方知,那光芒之下,尽是佝偻如虾、背负青天的身影。” 其中一位五十六岁的驼背老人,每天背负鹅卵石往返三十趟,当被问及为何如此拼命时,老人浑浊的眼中迸射出仇恨的火焰:“我三个儿子,都死在重庆大轰炸的防空洞里!现在,该轮到小日本尝尝挨炸的滋味了!” 短短半年,在三十万川西民众的劳作下,四座世界一流的轰炸机机场拔地而起。 这不仅是工程的奇迹,更是民族意志的丰碑! 机场建成,B-29机群陆续进驻。 然而,新的难题接踵而至,燃油! 当时中国没有大型输油管道和现代化储运设施,宝航空燃油,需先由运输机冒险飞越“驼峰航线”,从印度运到成都。 这些燃油被装在500升的大铁桶里运抵机场。 要将这些燃油注入B-29庞大的油箱,成了几乎不可能完成的任务。 B-29一次加满需要惊人的3.5万升燃油! 相当于近1200桶或超过1160桶! 没有加油车,没有泵站。 美国人束手无策之际,中国民工站了出来。 先将大桶燃油分装进30升的小铁桶,然后,由数十甚至上百名民工组成数条“人链”。 桶,手手相传,从地面一直传递到高高的机翼上,几名胆大心细的民工负责最后的倾倒。 美国人曾试图铺麻袋防滑,却被民工们嫌碍事而弃用,他们直接脱下草鞋,赤脚上阵! 1944年6月15日,历史性的一刻终于到来。 数十架完成“人肉加油”的B-29“超级空中堡垒”,从新津等机场轰鸣着拔地而起,刺破巴蜀盆地的长空,向着日本九州的方向飞去。 它们的目标,是日本本土的钢铁厂和军事设施。 这次代号为“马特霍恩行动”的首次轰炸,虽然规模有限,却如同惊雷炸响! 它向日本法西斯宣告,中国战场不仅能坚守,更能发起对敌人心脏的致命反击! 当轰炸成功的消息传回四川,那些曾赤脚站在滚烫机翼上倒油的民工,那些肩扛绳索拉动万斤石磙的汉子,那些在河滩上敲碎鹅卵石的妇孺,无不热泪盈眶,奔走相告。 1944年新津机场机翼上的“人肉输油线”,是人类战争史上绝无仅有的悲壮图景。 它无声地诉说着人民的伟力,可以跨越科技的鸿沟,民族的意志,终将粉碎侵略者的迷梦。 主要信源:(成都商报——轰炸日本返程 B-29燃油耗尽 撞向成都附近的某座山)