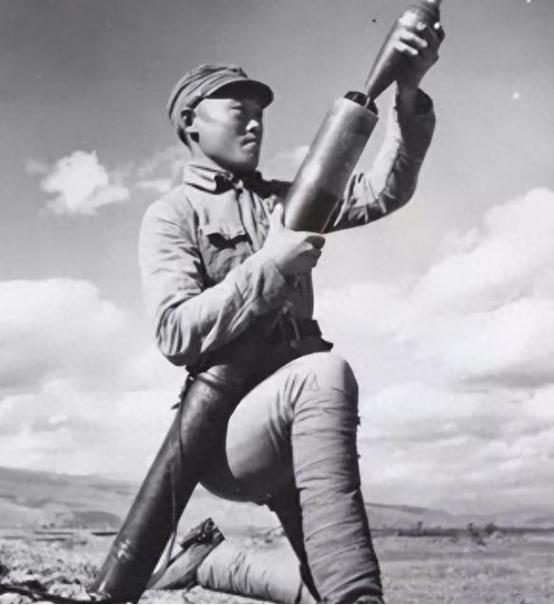

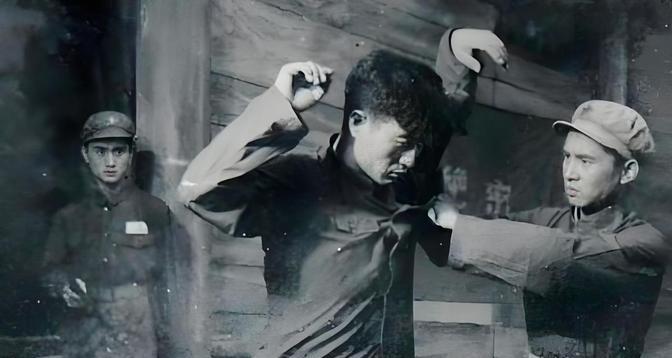

1946年,6000解放军被三万敌人包围,为了不泄露机密,旅长下令烧毁全部文件,并准备进行殊死一战,万分紧急之时,一位地主突然站出来:“慢着,我能帮你们突围!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1946年盛夏,皖西群山间热浪翻滚,枪炮声在山谷中回荡,六千名解放军战士驻扎在冶溪一带,刚结束一场恶仗的他们,身上还带着硝烟与血迹。 补给告罄,伤员未愈,无线电早在转移途中损毁,孤军无援,被整编第72师三万敌军团团围住,三十里封锁线像铁桶般将整座小镇锁死,进出皆无门路。 炊事员用尽最后一把米,野菜也已见底,连碗筷都被砸成刀刃;士兵的皮带松垮垮,枪膛中所剩子弹不足以应对一次冲锋,指挥部里的空气像被捏住喉咙,地图上密密麻麻的红叉构不出一条出路。 旅长走进临时搭建的作战棚,踱步不语,沉默片刻,他俯身拿起火柴,一捆用牛皮纸包裹的文件被投入火盆,火焰吞噬了情报、布防图、指令信件,浓烟蜿蜒直上,在闷热的空气里打着旋儿。 那是军魂焚烧的声音,是临死前自洁的仪式,参谋们低头擦拭步枪,警卫兵默默打包伤员的担架,火盆的火星炸开一缕希望的幻影。 就在此时,一名身着长袍、脚踩泥靴的老者出现在岗哨前,年约六旬,神色沉静,额角白发缭乱,他并非从后方赶来增援的首长,而是冶溪镇远近闻名的大户人家陈镇南。 镇民多以“陈老东家”称之,旧时他在川军任职多年,官至师长,退役后归乡务农,他的身世在这个时局下复杂又敏感,被人视为与革命隔着一道深沟。 陈镇南拎着一卷老旧地图,径直走向作战棚,他翻开图纸,那是一张手绘的民国水道规划图,线条密密交错,水道蜿蜒入山。 他指向一条不起眼的蓝色线条,说那是二十年前因大旱开凿的暗渠,民间称为“济民渠”,渠道入口隐于涧底灌木之间,出口远在三里外黑松林后,正好避开敌军火力扇形区。 他缓缓铺展开一张附图,表面略带霉点,却能辨出凿刻口径与石槽方向,这并非想象中的隐秘通道,而是沉淀在地底的活路,等待时机被再次唤醒。 当夜子时,皓月被山云遮得昏暗,六千名官兵在无声号令下列队潜行,陈镇南走在队伍最前,手中提着油布包裹的风灯,光线微弱,却照亮一线生机。 渠口苔藓覆盖,潮湿滑腻,若不是熟稔地形之人,根本难以辨别,他弯腰掀开水草与石板,露出一方不足成人腰高的裂口,泉水从岩缝中渗出,汩汩而流。 士兵一个接一个伏身而入,水流没过膝盖,战士们抱着枪支、托着伤员,踏着黑暗和冰冷前行。 洞内曲折如蛇,湿滑泥石时常令脚下打滑,有一名年轻兵跌倒,身上的木箱敲击岩壁,发出低沉闷响,队伍顿时绷紧神经,上方隐隐传来敌军哨兵咳嗽声,水声中仿佛能听见心跳在回响。 陈镇南转身走回前方,将风灯压入水中,仅剩的亮光如流星划过夜色,黑暗中他张开双臂引导,低低的鼻音哼起川北小调,给黑暗注入一种无法言说的宁静,时间一分一秒滑过,整支队伍如蛰伏的鱼群潜游向出口。 破晓前,最后一人走出黑松林边的浅口,天边泛起一抹鱼肚白,山头敌军的迫击炮还在向空荡的谷底轰鸣。 没有人回头,所有士兵在林中迅速重新集结,整装再战,此次突围,未发一枪未伤一人,冶溪镇成了解放军战史中最为沉默的奇迹之一。 战后,没有人记得那张发黄的水道图藏在哪个密箱,也没有人记录那晚暗渠中浮出的湿重呼吸,陈镇南回到家中,整理好衣物,将多年来囤积的弹药、干粮与草药送至野战医疗所。 他未请求表彰,也未留下只言片语,半年后,他被国民党地方武装抓捕,不肯自辩,被处死于镇南村外的老枫林,他的家人将他葬于山涧入口旁,墓碑上刻着四字:为民引路。 多年后,济民渠塌方,施工人员在岩壁内发现数百士兵刻下的名字,他们在等待死亡的那一夜,将姓名镌刻于石,为的是让后人知晓,他们曾一同行走在黑暗中,走出了一条活路。 在那个群山沉默、信仰闪耀的年代,有人用枪打出胜利,也有人用脚步开出归途,那条渠,没有写入军事教材,却永远写进了人民的心里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:富平检察——1946年,6000名解放军被3万敌军包围,一地主:我一人就可退敌