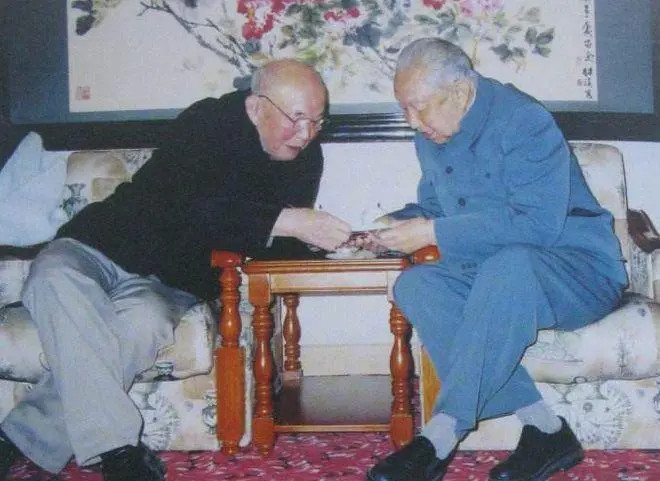

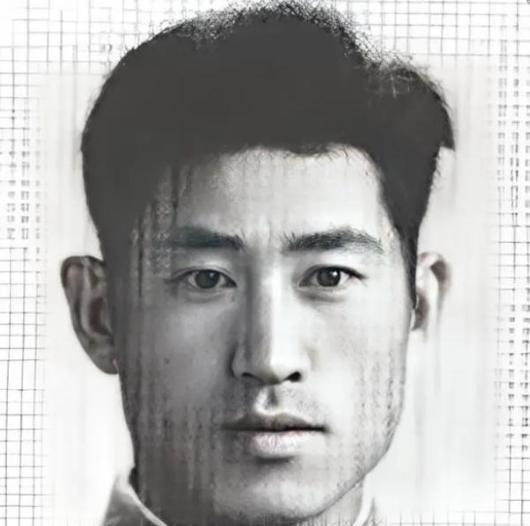

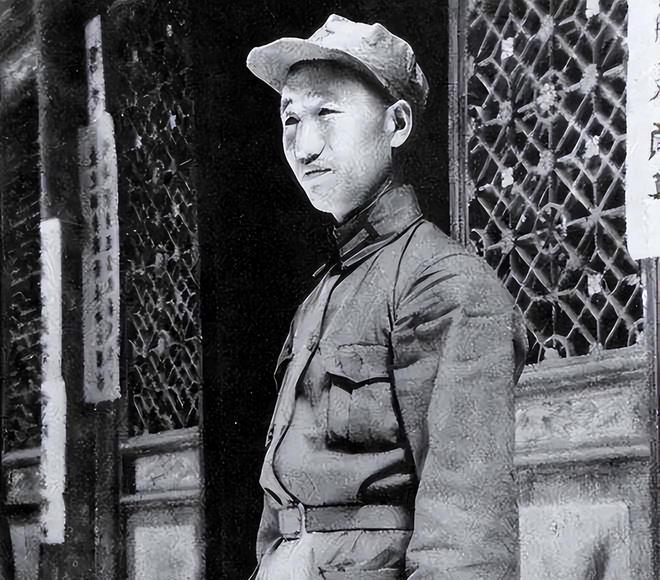

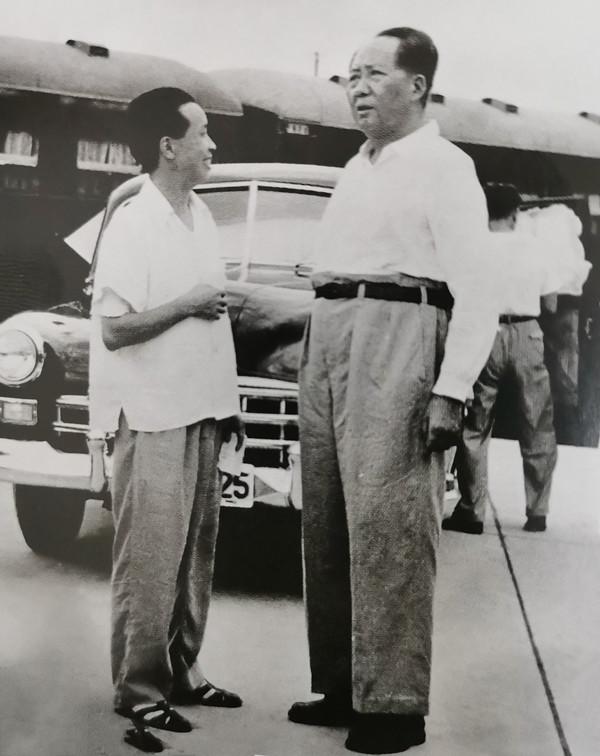

1976年谭启龙给华国锋写信:我要当官,华老回复:去青海当省委书记! 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 1976年时局动荡,政坛暗流涌动,中国经历了十年的文化大革命,一场波澜壮阔的历史风暴把无数人的命运牵引进了深渊。 而在这个风云变幻的时刻,63岁的谭启龙作为一位有着丰富革命经验的老干部,毫无预兆地向中央递交了一封信,要求去青海担任省委书记。 这封信并没有要求职位或荣誉,而仅仅是说:“我能干,愿意去哪里都行。”简简单单的一句话,背后却掩藏着谭启龙一生的信念和责任。 这并非一个寻求安逸的老干部写出来的请求,而是一个在中国历史转型期,仍然坚守自己的初心和使命的老革命者做出的选择。 当谭启龙接到前往青海的命令时,这并非一个令人羡慕的任命,青海地处西部高原,经济落后,交通不便,民族成分复杂,文化多元,治理难度巨大。 这片土地的特殊性和挑战性,正是需要一个有经验、有胆略、能独当一面的干部,而这恰恰是谭启龙所具备的特质。 当他踏上青海的土地,许多人并未期待他的到来,毕竟,这个年纪的干部早已退出了中央舞台,不再是那种应景的“明星干部”。 可他不依赖过去的声望,也不追求什么政治资本,他不做任何的“上任仪式”,也不张扬自己的来意,面对着那片贫瘠的大地,谭启龙知道自己的首要任务是改变百姓的生活。 青海的情况比他想象的还要复杂,无论是基础设施的缺失,还是教育、医疗的匮乏,都让这个省份的百姓生活在极度困苦中。 而最让他心痛的,是当地的孩子们无法上学,村里的妇女生病了也找不到医生,牧民因缺乏市场渠道而无法将羊毛、羊肉等农产品卖出去。 于是他决定先从最基础的民生问题入手,他决定先从修路开始,让青海的交通条件改善,很多人劝他从更高的层面着手,但他清楚只有改善百姓的出行条件,才能为后续的经济发展和社会进步奠定基础。 因此,他下令修建了多条通向各乡镇的公路,这些公路不仅方便了农民的出行,也为青海的其他资源流通提供了条件。 但谭启龙知道仅仅修路、改善交通还不够,青海的教育同样亟待解决,当地有许多贫困的孩子,家庭条件差,根本无力供养他们去上学。 为了改变这种状况,谭启龙亲自巡视了全省的学校,并与地方教育部门的干部一道推动了一个大规模的教育改革计划。 他要求各地学校优先解决乡村孩子的入学问题,并且开始筹建新的学校,改善教学条件,可这项计划并非一帆风顺,许多人认为青海的教育资源已经非常紧张,新增的学校建设只是空谈。 但谭启龙并没有因此退缩,他将青海的教育问题列为首要任务之一,推动了当地的“双语教育”改革,使得各族群体的孩子都能接受基础教育,并在学校里享有平等的机会。 更重要的是,他为这些学校争取到了一定的资金支持,确保孩子们不仅有书读,还能在更好的环境中学习。 谭启龙的影响力并不仅限于教育领域,他更注重的是如何解决百姓的实际问题,青海的牧民一直面临着困境,经济基础薄弱,销售渠道不畅,往往一年的劳动成果换不来足够的收入。 谭启龙认为青海的最大资源便是羊毛和羊肉,只有打开销售市场,才能让牧民致富,他亲自带领团队,开设了多个销售渠道,帮助青海的农产品打入内地市场,这一举措大大提高了当地牧民的收入,也改善了青海的经济状况。 他还特别关注医疗问题,青海的医疗资源匮乏,尤其是乡村地区,病人常常因为没有医院而失去了治疗的机会。 为了解决这一问题,谭启龙下令各地卫生部门进行改建,建设新的医疗机构,并且鼓励医生下乡支援。 他亲自检查各个乡村的卫生设施,并要求医务人员尽职尽责,确保每个村民都能够接受基本的医疗服务。 随着时间的推移,谭启龙的工作成果逐渐显现出来,交通得到了改善,教育设施得到了重建,牧民的收入增加了,医疗条件有了显著的提高。 人们渐渐地从最初的怀疑到后来的认可,他们感受到了一位“书记”所带来的实实在在的变化,百姓们开始自发地尊称谭启龙为“谭书记”,并感谢他为青海所做的一切。 他在任职期间,始终看重实事求是的干部,而谭启龙便是这样一个典型代表,谭启龙不是依赖官位和派系背景,而是通过一项项实实在在的措施,在基层为民众解决问题,逐渐得到了华国锋的信任。 华国锋欣赏谭启龙的地方不仅在于他曾经的革命经历,更在于他坚定的实事求是精神和解决问题的能力,青海的情况复杂,许多干部可能会选择回避,但谭启龙没有。 他以老一辈革命者的担当,投入到青海这片困难的土地中,用实实在在的成绩证明了自己的价值。