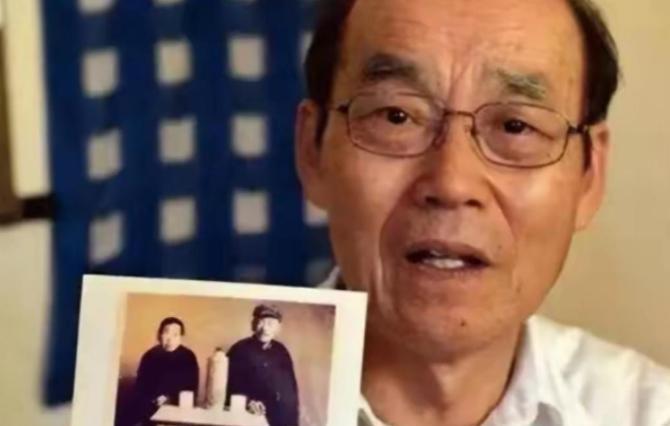

1994年,在被中国收养近50年后,日本遗孤赵连栋在踏上日本国土之后,再也没有给养母打过一个电话,养母不慎摔成重伤,他也拒绝回国探望。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 1945年深冬,赵凤祥独自走在回家的小路上,手里提着刚买的煤球,他家里已有三个孩子,一个瘦弱的妻子,一间靠烧柴取暖的屋子。 粮票不够用,柴火也常常断供,全家人靠着赵凤祥在供销社的临时工勉强度日,生活紧张到了极点,能熬一天算一天,就在他快走到桥洞口时,看见雪地里蜷着一个小身影。 他停下来靠近看清,那是个孩子,满脸冻得发紫,嘴里还呢喃着听不懂的语言,他把孩子背回了家,妻子一见孩子身上的冻伤,当即反对收留。 她说家里已揭不开锅,再添一张嘴,三个孩子都得饿,赵凤祥没回应,只是把孩子清理干净,塞了口饭给他,那夜孩子发烧,迷糊中哭喊着陌生的词语。 赵凤祥守了一夜,第二天一早,他给孩子起了名字:赵连栋,姓赵,名连栋,意味着从这一刻起,这孩子就是赵家的人。 赵连栋不会说中文,只能用蹩脚的日语表达自己,他是谁的孩子没人清楚,他身上没有一件带有身份标签的衣物,连出生日期都无从考证。 村里人得知后议论纷纷,说赵凤祥犯了糊涂,连日本人的孩子都敢领进门,有人冷嘲热讽,有人指指点点,赵凤祥听着但从没争辩,他知道这个孩子要是不救,明天就是尸体一具。 为了抚养赵连栋,赵凤祥做出了艰难的选择,他省掉自家孩子的早饭,只留一碗粥供赵连栋补身,他卖掉了藏了多年的一只老银壶,用这笔钱买了孩子过冬的棉衣。 他老婆虽仍心有不甘,却慢慢改变了态度,一次夜里,她看见赵连栋独自蹲在墙角,拿树枝写汉字,她没说话,只是第二天开始教他读书识字。 赵连栋慢慢学会了普通话,也习惯了赵家的生活节奏,他不吵不闹,干活利索,赵凤祥给他买了旧书本,也托人给他报了学。 他读得比谁都用功,初中毕业后,他开始帮家里下地干活、喂猪做饭,赵凤祥为了让他有成家立业的机会,四处托人说媒。 媒人头两次都婉拒,说他不是本地人,来路不清,赵凤祥第三次亲自上门,拿出家里仅剩的几斤白面才说成了这门亲事。 结婚那年,赵家办得简朴,亲家来了几口人摆了两桌饭,赵凤祥给赵连栋置办了新家具,那是他攒了三年的积蓄,他没多说什么,但那天喝酒喝得很晚。 1980年代,改革开放的春风吹到东北,陆续有人听说日本在找当年被遗弃的孩子,赵连栋开始动了念头。 他先是通过村里一个在外做翻译的熟人递交材料,然后是漫长的等待,身份核查,档案匹配,一切都推进得缓慢而秘密。 1994年,赵连栋接到确认消息,他收拾行李,告知家人要去一趟日本,赵凤祥没拦,默默地给他煮了碗面,拍了拍他肩膀,那一去就是三个月,回来后赵连栋变了。 他不再参加村里的集体活动,也不再去地里帮忙,有人问他日本怎么样,他说那边干净、有秩序、人有礼貌,他开始频繁与日本那边的机构联系,处理身份恢复的事宜。 半年后他说要搬过去,他的妻子起初不愿,说孩子才刚上小学,可他坚持让他们打包了全部家当,之后的几年里,赵连栋没有再打过一个电话。 地址变了,电话停了,他彻底斩断了与过去的联系。直到某年冬天,赵凤祥的妻子在厨房摔倒,住院半个月,赵凤祥托人联系赵连栋,对方答复简单:"我在这边有家了,回不去。" 赵凤祥没有再说什么,他回到家把赵连栋小时候写的汉字,早年用的饭碗,全装进木箱,锁上,妻子临终那年意识不清,嘴里却反复念着赵连栋的名字。 她昏迷三天后去世,赵连栋依旧没有出现,赵连栋的后来,村里没人再提,他成了过去的一段话题,被时间一点点覆盖,可在赵凤祥家中,墙角那口旧木箱,依然安静地放在那里,像一段谁也不愿揭开的往事。