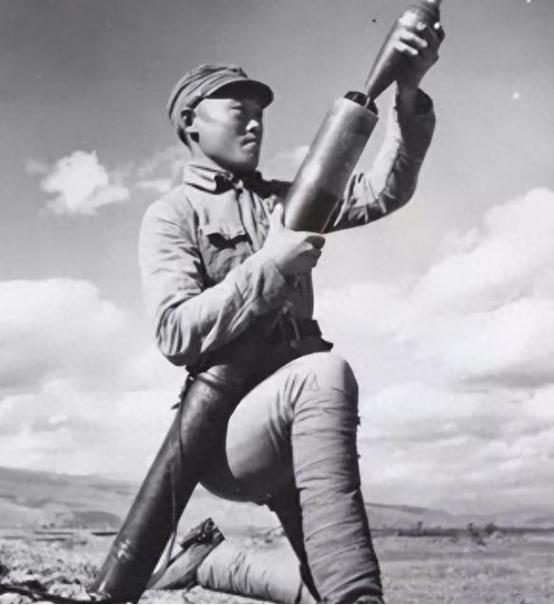

“赵一曼烈士要是地下有知,真要心疼死了。”1982年,赵一曼的儿子在家中自缢身亡,同事们都很难过,一个家喻户晓烈士的儿子,竟然会选择这条路。 赵一曼,1905年出生于四川宜宾,原名李坤泰,家境殷实却心系革命。1923年,她考入宜宾女子中学,接触进步思想,迅速成长为热血青年。1926年,她加入中国共产党,改名赵一曼,投身革命洪流。1928年,她奉命前往湖北宜昌开展地下工作,与陈达邦结婚,生下儿子陈掖贤,小名宁儿。1930年,她将年仅两岁的儿子托付给大伯陈岳云,只身前往东北组织抗日斗争。 她担任东北抗日联军第三军第二团政治委员,带领战士与日军作战,英勇无畏。1936年,她在战斗中负伤被俘,面对酷刑坚贞不屈,最终在黑龙江珠河县牺牲,年仅31岁。她留下的遗书,字字深情,嘱咐儿子勿忘为国牺牲的母亲。陈掖贤幼年寄居武汉大伯家,生活清苦,缺少父母陪伴,性格逐渐变得内向孤僻。解放后,他得知母亲早已牺牲,悲痛万分,用钢笔在手臂上写下“赵一曼”三字,以表达对母亲的敬仰和思念。国家照顾烈士后代,安排他进入中国人民大学外交系学习,为他铺就了新的人生道路。 陈掖贤1955年大学毕业,分配到北京工业学院担任政治课教师,月薪69元,生活本该无忧。他却不善打理生活,衣衫不整,宿舍里烟头遍地,垃圾堆积。工资花得快,前半月大吃大喝,后半月借钱度日。国家为烈士后代发放抚恤金,他坚决推辞,认为接受金钱是对母亲牺牲的亵渎。1957年,他与学生陈友莲相识,步入婚姻,育有两女。婚姻初期,两人感情尚可,但陈掖贤不改孤僻本性,花钱大手大脚,家中常因经济拮据发生争执。 他不愿将工资交给妻子管理,也不愿沟通,夫妻关系逐渐恶化,最终离婚。他每月支付二十多元生活费给孩子,独自回到宿舍,继续过着杂乱无序的生活。学校为帮他,将工资涨到77元,并请好友袁宝珊代管财务。他起初听从安排,但很快故态复萌,依然入不敷出。 1960年,父亲陈达邦从法国归国探望,见他消瘦不堪,带他去餐厅吃饭。他吃着红烧狮子头,却突然放下筷子,泪流满面,似有心事。之后,他越发沉默,常独自喝酒,精神状态每况愈下。学校安排他就医,他却不配合治疗,渐渐与同事和孩子疏远。1982年8月,同事发现他多日未上班,推开宿舍门,见他已自缢身亡,屋内一片狼藉。 陈掖贤的离世让同事们震惊,烈士之子的悲剧结局令人唏嘘。他的两个女儿由前妻陈友莲抚养长大,生活低调,鲜有公开信息。陈友莲带着女儿离开北京,靠自己的工资养家,偶尔寄信提及孩子近况。陈达邦晚年定居国内,每每提起儿子,总是叹息连连,手中常握着赵一曼的遗书照片。 1986年,哈尔滨市将赵一曼故居改为纪念馆,展示她的手稿和遗物,吸引无数人前来缅怀。陈掖贤的女儿之一陈红,曾在1980年代回宜宾祭拜祖母,站在赵一曼雕像前,久久驻足。陈掖贤短暂的一生,未能实现母亲希望的幸福生活。他手臂上的“赵一曼”三字,寄托了对母亲的思念,却也成为他无法承受的沉重符号。他的悲剧,折射出烈士后代在特定时代面临的独特困境。童年缺爱、母亲牺牲的阴影、个人性格的局限,交织成他无法挣脱的命运枷锁。赵一曼为国捐躯,留下不朽的精神遗产,而陈掖贤的结局,却让人感叹造化弄人。