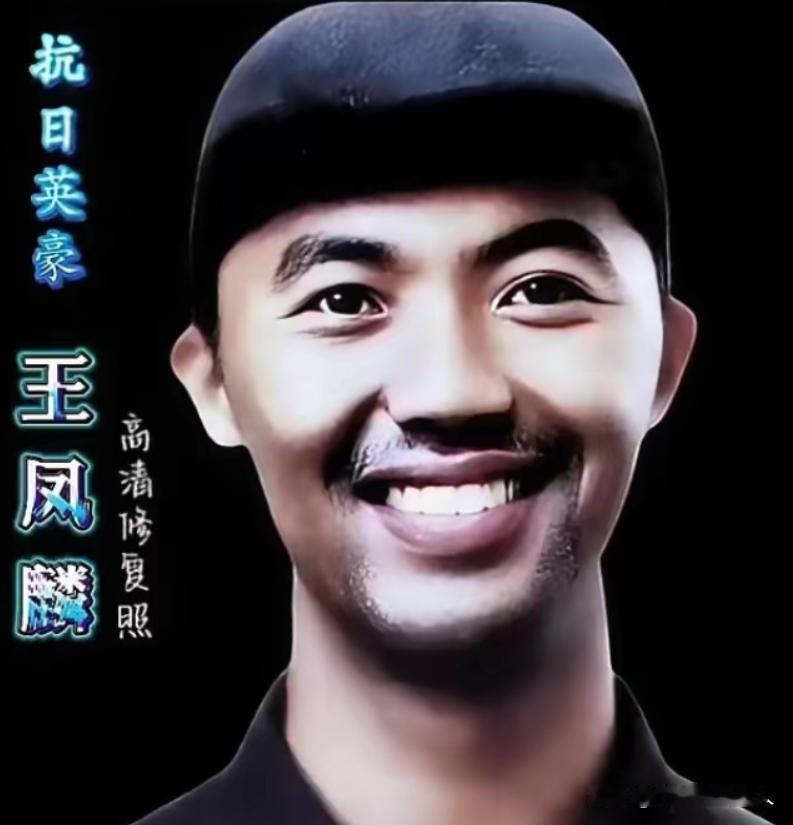

1942年,神枪手王凤麟遭叛徒出卖,被日军围在山上,打到只剩一颗子弹时,他犹豫了:是打叛徒,还是打日军首领?最后,他做了一个让所有人意想不到的举动。 主要信源:(抗日战争纪念网——王凤麟) 1942年深秋的鲁中山区,霜降已过,漫山遍野的枯黄落叶在萧瑟的秋风中打着旋儿。 马鞍山险峻的峰峦在晨雾中若隐若现,如同一只蛰伏的巨兽。 山顶那座用青石垒砌的碉堡,宛如一颗楔子牢牢钉在淄河流域的咽喉要道上。 这天拂晓时分,山间突然响起爆豆般的枪声,惊起一群在崖边栖息的寒鸦。 王凤麟从简易床铺上惊醒,右腿的枣木假肢不慎碰倒了床边的搪瓷缸,发出清脆的响声。 他抓起望远镜,一瘸一拐地快步走到崖边。 透过薄雾,可以看见山下日军正在忙碌地架设重炮,太阳旗在晨风中猎猎作响。 这位山东纵队4旅2团副团长眉头紧锁,意识到最担心的事情还是发生了。 战斗从清晨持续到日暮。 王凤麟指挥战士们利用险要地势顽强抵抗,子弹打在岩石上迸出点点火星。 炊事员老李头在送饭时被流弹击中,热气腾腾的小米粥洒了一地,与鲜血混在一起。 卫生员小刘冒着炮火抢救伤员,白大褂被染得通红,像一面旗帜在硝烟中飘动。 夜幕降临时,日军暂时停止了进攻。 王凤麟清点人数,能战斗的士兵只剩二十余人。 他望着蜷缩在山洞里的老弱妇孺,眉头锁得更紧了。 这时,通讯员送来一份电报,由于电台受损,只能接收无法发送。 这意味着,他们已经成为真正的孤军。 第二天战斗更加惨烈。 日军调来飞机轰炸,山石被炸得四处飞溅。 王凤麟在指挥时,突然发现山下有个佩戴将军衔的日军军官正在指挥作战。 他举起步枪,准星稳稳对准目标。枪响之后,那名军官应声倒地。 这一枪,成了整场战斗的转折点。 日军像发疯似的发起更猛烈的进攻。 王凤麟在转移阵地时,被弹片击中腹部。 鲜血瞬间浸透了军装,他强忍剧痛,继续指挥战斗。 战士们要背他撤退,却被他坚决拒绝: "我留下掩护,你们带着群众从后山撤退。" 最后时刻,王凤麟靠在一块岩石后,缓缓装填最后一发子弹。 这时,他看到一个熟悉的身影——叛徒赵宝田正带着一队日军从小路包抄上来。 与此同时,日军新任指挥官也在不远处叫嚣。 枪口在两者之间微微移动,最终,王凤麟做出了选择。 宁死不做俘虏,他用最后一颗子弹,结束了自己的生命。 枪声响起时,远处的刘厥兰正带着群众艰难转移。 他后来回忆,当时听到一声清脆的枪响,紧接着是日军混乱的喊叫声。 等他们摆脱追兵绕回山上时,只在岩石后发现了一摊血迹和几个空弹壳。 战后清理战场时,战士们在一处岩缝里找到了王凤麟的日记本。 最后一页写着: "马鞍山可失,民族气节不可丢。" 笔迹虽然潦草,但每个字都力透纸背。 日记本里还夹着一朵干枯的山花,那是他在战斗前采的。 这场持续两天一夜的战斗,虽然以八路军撤退告终,但迟滞了日军扫荡的步伐,为根据地转移赢得了宝贵时间。 更重要的是,王凤麟和战友们展现出的英勇精神,成为鲁中抗日的一面旗帜。 幸存的战士后来回忆,王凤麟在牺牲前,还特意嘱咐他们要照顾好山上的百姓。 如今在马鞍山战斗遗址,当年激战的弹痕仍清晰可见。 每年清明,当地群众都会自发前来祭奠。 山风拂过松林,发出呜咽般的声响,仿佛还在诉说那段峥嵘岁月。 而王凤麟这个名字,已经永远镌刻在中国抗日战争的历史丰碑上。 他的事迹被编入当地小学教材,成为激励后人的精神财富。 在山下的纪念馆里,陈列着王凤麟使用过的望远镜和那本日记。 参观者常常在展柜前驻足良久,有人还会在留言簿上写下感言。 一位老教师这样写道: "英雄虽逝,精神长存。这不仅仅是一段历史,更是一种应当代代相传的精神火炬。" 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!