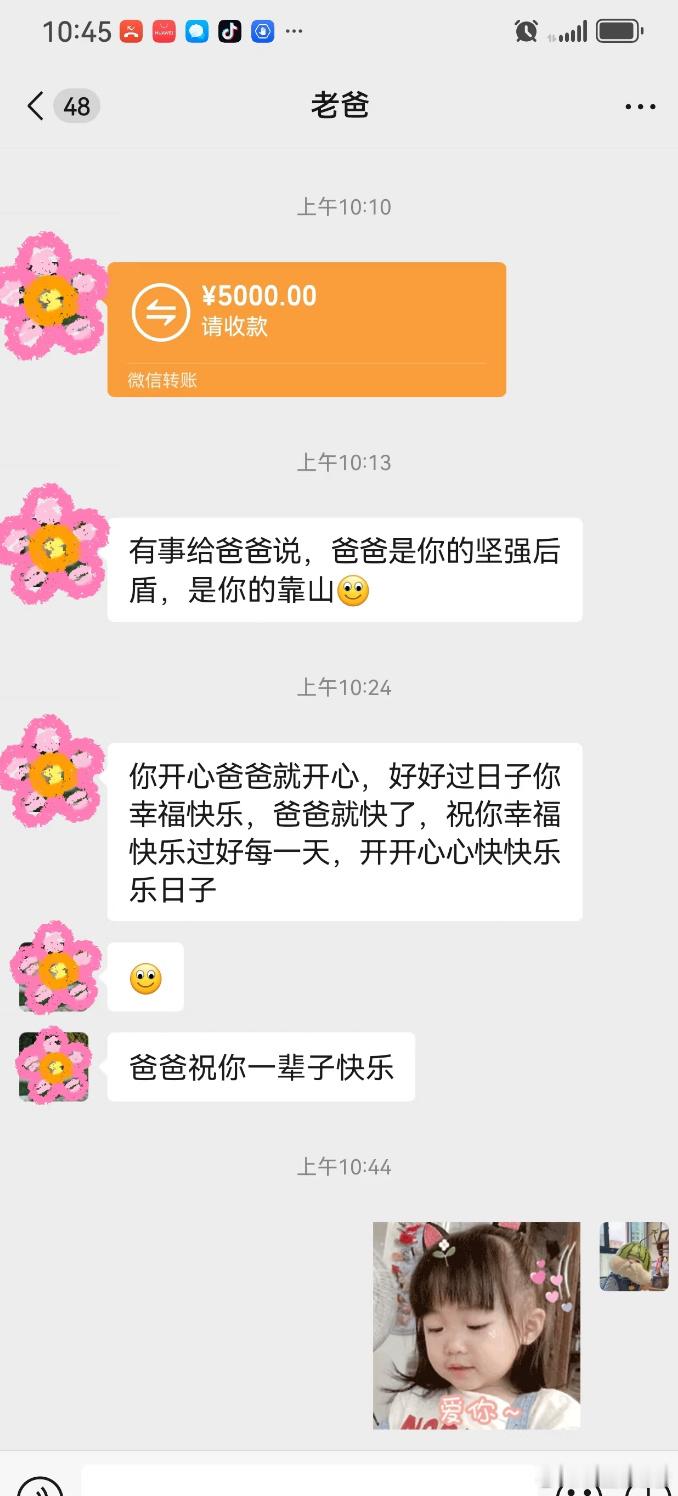

福建厦门,男子每月15号固定给儿子转6000元,供他还房贷,谁知这天,他一个手滑,把钱误转给了曾给儿子卖过二手车的商人,意识到转错钱后,男子心急如焚,给那商人又是发消息又是打电话,希望他把钱转回来,然而,人心难测,对面摊上这样天上掉馅饼的好事后,干脆昧下这笔钱,不回消息也不接电话,讨回3个月无果后,男子一纸诉状告上法院,这下玩大了! 2025年的一天,老杨做了件糊涂事。他竟把本该转给儿子还房贷的6000块钱,手指一滑误转给了一个叫大强的人。 这大强是谁呢?他是几年前给老杨儿子卖二手车的商人,但交易完后,双方早没了联系。 那时候,小杨找大强买了辆20万的二手车,老杨这个当爹的很是支持儿子,直接帮他付清了全款。 到了2020年,儿子又买了房,每月要还1万5,这让只是普通上班族的小杨顿感压力山大。 老杨再次支持儿子,每月15号都雷打不动给他转6000,好缓解他经济上的压力。 2024年12月15号下午3点,老杨照例点开手机银行。房贷账户早就设为常用收款人,但这天屏幕上突然跳出“大强”的名字。 老杨上周帮儿子查购车记录时,曾搜过他账号,所以这“大强”才会跳出来。 没等看清楚呢,老杨就习惯性地点了确认转账,几分钟后,他才惊觉转错人了。 意识到自己转错钱后,老杨连忙在微信上把这人找了出来,并接连发去几条消息,说大强兄弟,钱转错了!麻烦你再给我转回来啊!接着,老杨附上了一张转账截图。 然而,大强那边迟迟没有动静,根本不搭理在这边急得不行的老杨。 老杨急了,连打了好几个微信语音,对方不接,他就把电话翻出来,又打了几轮电话,只可惜最后全部石沉大海。 老杨怀疑,这大强就是见钱眼开,想把钱昧下,故意装没看见罢了! 而这大强竟装聋作哑3个月,一直没把钱还给老杨。 儿子劝老杨,说不行这钱就当买教训吧?老杨却坚定表示,这根本不是钱的事,凭什么他白拿? 因多次索要无果,老杨只好将大强诉至法院,让他返还自己那6000块钱。 法庭上,法官看了看老杨提交的证据材料,包括2018年大强亲笔签名的20万购车收据、2年来的24笔转账记录、2024年12月15日的错转凭证。 每一样都清清楚楚,没有半点水分。 老杨每月15号转6000元给小杨,这是持续2年的规律。2024年12月15日同金额同时间转给大强,可以判断为这就是误转。 再说双方购车款早结清,没有其他经济往来,大强收这6000元确实没道理。 那么,从法律角度,怎么看待大强的行为? 《民法典》第987条规定:得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的,受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。 老杨因操作失误将本应转给儿子小杨的6000元房贷款错转至大强账户,符合不当得利的构成要件。 根据《民法典》规定,大强作为得利人,在明知或应当知道该笔6000元款项系老杨误转、缺乏法律依据的情况下,经老杨通过微信留言、语音通话等方式多次催讨后,仍未返还且始终未予回应,属于“知道或者应当知道取得的利益没有法律根据”的情形。 具体来说,大强与老杨、小杨之间的购车款已结清,且无其他经济往来,故该6000元非基于合同、债务等合法原因取得,构成不当得利。 老杨在转账当日即通过微信发送转账凭证并多次催讨,大强却拒不回复,可推定其明知或应知该笔款项系误转,仍占有拒不返还,符合“知道或者应当知道”的主观要件。 法官认为,大强收这6000块纯属“不当得利”。 最终法院判决大强必须把6000元本金还给老杨,还得按银行利率付资金占用费。 如果大家平时也遇见错转,但对面不肯还钱的情况,该怎么办呢? 第一,就是保存转账记录,立即通过手机银行、支付宝/微信账单截图或银行流水,锁定转账时间、金额、收款账户等关键信息,证明“误转”事实。 第二,留存沟通记录。通过微信、短信、电话录音等方式,向对方明确说明“转错账”情况,要求退还,并保存对方“拒绝沟通”或“承认收到但拒还”的证据。 其次,立即拨打支付平台或银行客服电话,说明情况并申请“账户冻结”或“交易撤销”,看能不能拦截资金。 如果对方迟迟不还钱,那只能拿着手上的证据,通过法律途径让对方还钱了。 这个案子也警示大家,在电子支付普及的当下,收款方如果遇到不明转账,应该主动核实或退还,而不是像大强这样,贪心昧下,否则,等待你的可能就是法律追责了! 对此,你怎么看? 关注@运良说法. 学法律知识不迷路

评论列表