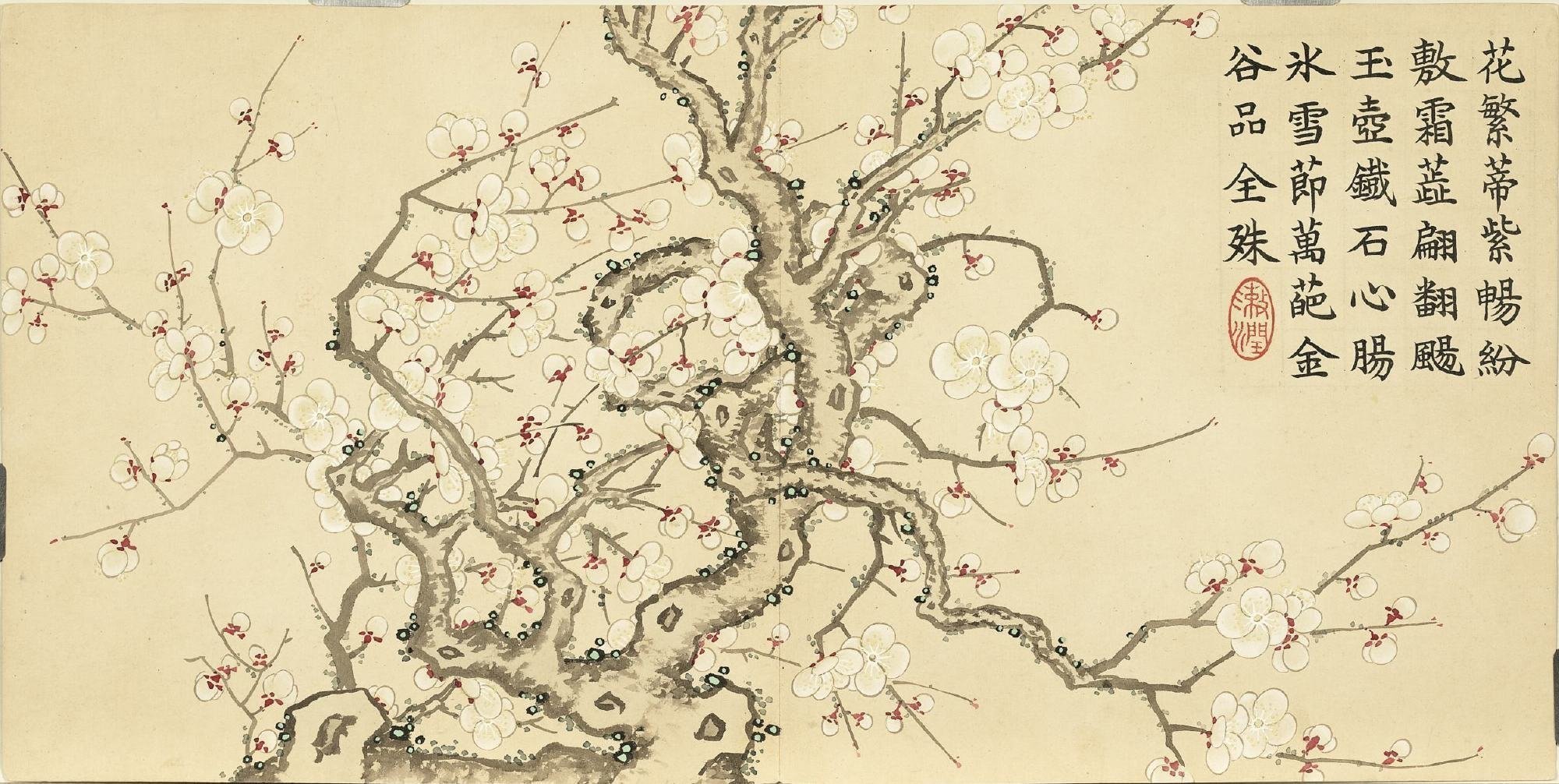

在台北故宫博物院的珍藏中,清代董诰的《瑶圃先春图》册如同一封穿越两百年的迎春帖。十二开纸本设色的册页,以梅花为魂,从红梅映雪到月照绿萼,从临水寒枝到古梅劲节,每一开都配着嘉庆帝的御制诗,笔墨与诗文交织,将梅花的风骨与春的讯息,刻进了皇家画院的精致与文人的雅韵里。

一、十二开梅韵:一幅册页藏尽梅花百态

翻开《瑶圃先春图》,仿佛走进一座被冰雪包裹的梅园。十二开册页,幅幅有梅,却幅幅不同:

红梅花开得热烈,“繁英的爍占春先”,淡白深红在纸上晕染,像雪地里燃着的小火苗,透着“上苑韶華推領袖”的傲气;月映梅花则多了份清寂,月光下的素影被淡墨笼罩,“翩翩玉蝶冷香融”,花瓣上仿佛凝着霜,却藏着“獨抱貞心一點紅”的倔强;绿萼梅配天竹,翠袖般的花萼牵着朱红的果实,“離離朱實綴勻圓”,清雅中添了几分活泼;临水梅花倒映溪中,“瓊姿只合清波蘸”,连水波都带着“淡雅全無俗韻侵”的洁净……

董诰的笔致细腻却不匠气,他画梅枝如铁,皴擦出老干的斑驳,透着“鐵石心腸冰雪節”的劲挺;画花瓣用没骨法晕染,红的艳而不妖,白的洁而不寒,绿萼的翠色里藏着墨的沉稳。十二种梅景,十二种姿态,却都绕不开“凌寒留香”的核心——这正是梅花被奉为“四君子”“岁寒三友”的底气,也是董诰想借笔墨传递的精神。

二、御诗点睛:帝王笔下的梅花心事

更妙的是册页里的“诗画合璧”——每开梅花都配着嘉庆帝的御制诗。这些诗不只是题跋,更是与画作的对话,让梅花的意境从视觉延伸到文字。

题红梅花,他写“畫圖省識暗香傳”,点出画虽无声,却能让人闻到那缕穿透冰雪的香;咏月映梅花,“自甘淡泊存高致”,既是赞梅,也是帝王对“高洁”的自我期许;写古梅,“萬葩金谷品全殊”,将梅花从百花中拎出,抬到“品格独殊”的高度。

帝王的视角里,梅花不只是文人的“清雅”,更带着“敢為天下先”的担当。正如元人杨维桢所言“万花敢向雪中出,一树独先天下春”,梅花在严寒中绽放的勇气,恰与皇家“承天受命”的气象呼应。董诰画梅,嘉庆题诗,君臣之间,借一枝梅完成了对“气节”与“春信”的共同诠释。

三、梅之精神:从纸面到文化的千年传承

梅花能成为历代画家的宠儿,正因它承载着中国人的精神密码。董诰笔下的梅,有“欲传春消息,不怕雪埋藏”的执着(宋·陈亮语),也有“冰清玉洁”的纯粹。它在最冷的日子里开花,不是炫耀,而是宣告:寒冬终将过去,春天必然到来。

这种精神,在《瑶圃先春图》里被具象化:红梅的热烈是希望,绿萼的清冷是坚守,古梅的苍劲是岁月沉淀的智慧。董诰作为“大小董”中的“小董”,继承了父亲董邦达的笔墨功底,更将文人画的雅与宫廷画的正融在一起,让梅花既有士大夫的风骨,又有皇家的大气。

如今再看这册《瑶圃先春图》,依然能被打动。因为梅花的美,从不在花本身,而在它背后的象征——是面对困境的不屈,是对未来的笃定,是“独先天下春”的勇气。董诰的笔墨,嘉庆的诗句,不过是将这份藏在中国人骨子里的精神,用最精致的方式记录了下来。

#董诰 #瑶圃先春图 #清代花鸟画 #诗画合璧 #梅花 #遇见艺术 #这就是中国风