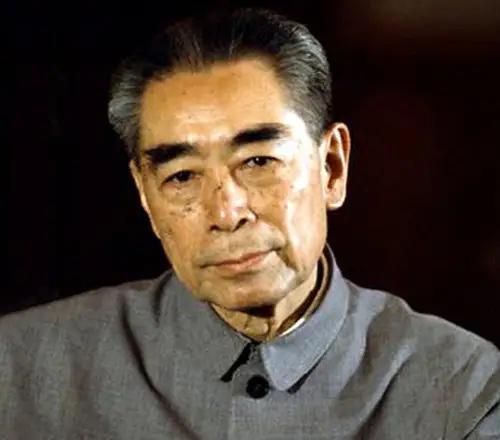

1958年2月,周总理访问朝鲜时,白天和大家谈笑风生,晚上回到住处后,就一个人喝闷酒,借酒消愁,是什么原因呢? 其实,这和朝鲜人没有关系,而是因为国内发生的事,让周总理非常难受。 新中国成立后,各行各业迅速发展,这虽然是好事,但也形成了一股“冒进”的风潮,很多行业都不讲科学规律,一味地追求速度,结果给经济造成了很大的负面影响。 这股冒进风潮背后,是对经济规律和发展的深刻忽视。为了加速经济建设,许多部门盲目追求高产高效,甚至没有考虑到实际操作中的可行性和长远影响。例如,农业方面为了实现粮食产量的大幅跃升,推行了大规模的集体化,出现了许多不符合当地实际情况的强制措施。而这些措施,除了暂时带来一些看似的成果外,更重要的是在实际执行过程中造成了不少的浪费和挫折。这些举措不仅没有带来预期的结果,反而让农民的生产积极性大大受挫,甚至给粮食生产带来了不小的负面影响。 再看看工业领域,尤其是当时推行的“大跃进”运动,其最显著的表现就是疯狂的生产目标和不切实际的计划。这种过度的急功近利让工人们处于极度的压力之下,硬是让他们在没有完善技术和管理的情况下,一味追求产量,结果是生产出来的商品质量不过关,甚至产生了大量的废品。许多人甚至不得不在极端的条件下工作,长期的加班和超负荷运作,导致了不少健康问题和生产事故。而更严重的是,这种“冒进”的风潮导致了经济的畸形发展,社会各界对经济规律的忽视让长期的经济建设遭遇了空前的挑战。 如果从更深层次的角度来思考,周总理的无奈和痛苦并非仅仅是对那些不合时宜的经济决策感到心痛,更多的是对一种以“急功近利”为导向的风气感到忧虑。这种风气表面上看似是要通过大跃进来实现国家经济的飞跃,但实则缺乏对科学发展、可持续性发展的充分认识。在这种风气下,很多工作和决策变得形式化和急功近利,缺少了对具体情况的实际分析和应有的理性判断。而这正是导致当时经济发展过程中出现不少问题的根本原因。 这种以“速度为王”的发展理念虽然在短期内看似能创造一些辉煌的数据,但也为长期的可持续发展埋下了隐患。长此以往,不仅社会的稳定性受到影响,普通百姓的生活质量也在急功近利的策略中受到了侵蚀。 说到这里,不禁让人反思:现在的社会,我们是否还存在这样的“冒进”心态?是不是在追求效率和成就时,有时候忽略了内在的质量和深层次的可持续发展?如果不能从历史的教训中汲取智慧,那么我们也许会在自己的道路上重复同样的错误。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。