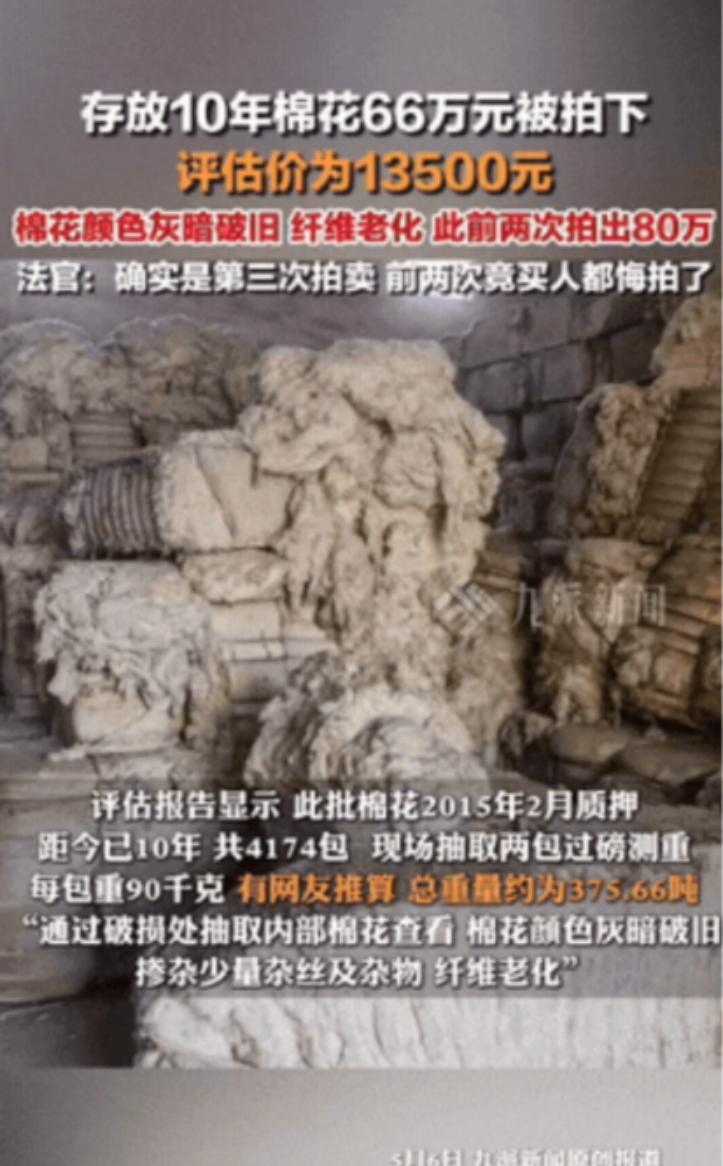

这真是人傻钱多!河南一批近400吨、已存放10年的旧棉花,被人以66万元拍下,实际估价仅1.3万,法官称已过期没价值,此前两次拍卖也被悔拍,网友惊讶:棉花还能过期?真的假的? 麻烦看官老爷们右上角点击一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 近日,一场普通的法院拍卖会上演了出人意料的一幕,一批存放超过十年的棉花,从1.1万元的起拍价一路攀升,最终以66万元的高价成交,这批数量达4174包的年代货,其最终成交价格让在场的法官和围观者都颇感意外,毕竟在此之前,这批棉花曾因无人问津而遭遇流拍,这样的价格转折令人不禁深思。 这场拍卖会的热度背后,折射出人们对棉花价值的认知,支持高价拍卖的一方认为,棉花是一种相对稳定的商品,只要储存得当,使用寿命可以很长,他们用农村常见的老棉被为例,论证即便是储存多年的棉花,经过适当处理后仍能发挥应有的功用,而质疑方则从纤维老化的角度提出异议,认为长期储存的棉花在弹性、保暖性等物理性能上都会有所衰减,不宜重新投入市场使用。 从经济学角度来看,这批棉花的价格飙升现象颇具研究价值,起拍价1.1万元是基于法院对物品现值的评估,保证金仅需2000元的门槛设置也较为亲民,然而,随着竞拍过程的推进,多位竞买人的加入使得价格不断攀升,这种价格推升的背后,既有对商品本身价值的预期,也暗含着市场投机的可能性。 在这场三方博弈中,法院作为卖方,其定价逻辑相对保守且理性,更多考虑的是物品的当前使用价值,而买方的心态则较为复杂,既可能是看中了这批棉花的实际使用价值,也可能带着转手牟利的投机意图,市场作为无形的第三方,通过前两次80万高价却最终悔拍的案例,已经给出了某种警示信号。 这一事件还引发了人们对商品价值与储存时间关系的深入思考,与一般的工业品不同,棉花的使用寿命确实较难界定,有经验的老一辈会说,只要储存环境干燥,棉花甚至可以保存数十年而不失其功用,但从现代商品流通的角度来看,过长的储存时间inevitably会影响商品的市场价值,这种影响可能并非来自物品本身的性能衰减,而是源于消费者对新鲜度的主观认知。 从投机行为的角度分析,这次拍卖会上的价格推升现象值得警惕,如果竞买人意在转售牟利,那么66万的成交价格就意味着后续需要更高的销售价格才能实现盈利,这种价格链条的延长必然增加了市场风险,也可能引发产品质量与消费者权益的连锁问题。 事实上,这场拍卖折射出的不仅是单纯的商品交易,更是一个关于市场监管的警示,相关部门需要建立更完善的二手商品流通监管机制,确保交易的公平性和商品的安全性,同时,也需要加强对商品储存年限的规范管理,建立科学的评估体系,避免劣质商品借助交易环节的漏洞重新流入市场。 对于消费者而言,这一事件也提供了提升自我保护意识的契机,在购买棉制品时,除了关注价格因素,更要注意产品的来源渠道和质量保证,毕竟,低价商品背后可能隐藏着质量隐患,真正的价值并不在于购买时的价格优势,而在于使用过程中的安全保障。 理性的市场环境需要多方共同维护,监管部门要严格把控商品流通环节,确保市场秩序的稳定;经营者要恪守商业伦理,不能为了短期利益而罔顾产品质量;消费者也要提升鉴别能力,用理性的消费行为维护自身权益,唯有各方共同努力,才能构建健康有序的市场环境。 这场棉花拍卖的故事远未结束,它留给我们的思考也远不止于此,在市场经济的大潮中,每一次特殊的交易都是一面镜子,照见的是人性,折射的是规则,终极指向的则是一个更加成熟理性的市场生态,如何在趋利与守德之间找到平衡,如何在市场规律与监管约束之间寻求共识,这些都是值得我们持续思考的命题。 信息来源:九派新闻20250506——存放10年棉花66万元被拍下