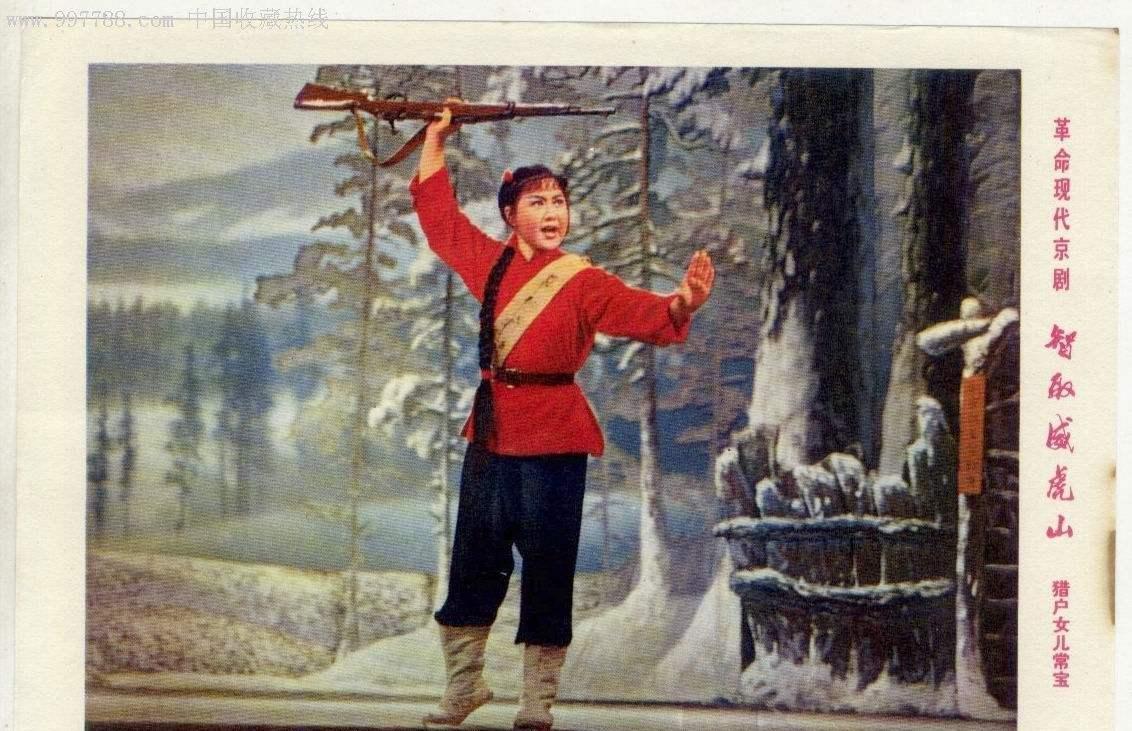

有人说样板戏的诞生就带着原罪,如此定性是否公平?如果因为否定"运动"就全盘否定样板戏,这不又陷入了"政治决定一切"的怪圈吗?笔者认为,“样板戏”最大的争议并不在于“样板戏”本身,而是被人为地披上了一层时代烙印,致使“样板戏”脱离了正常的文艺轨道,既被别有用心的人利用,也被后人当作口实。其实样板戏虽与“时代”关联,却没有失去其总体的美感;不仅“情节紧凑、唱词晓畅、曲调优美,更兼其在表演方法上将传统的写意、虚拟手法与西方戏剧的写实及可视场景有机地结合在一起,使古老的京剧艺术重又焕发了勃勃生机”。 记得小时候,村里的大喇叭经常播放《智取威虎山》的唱段,杨子荣"穿林海跨雪原"的唱腔至今还在耳边回响。那时候不懂这么多,就是觉得这些戏特别带劲,唱词朗朗上口,旋律激昂向上。现在想想,正是这种艺术感染力,让样板戏在几十年后依然拥有大量观众。很多年轻人就是通过这些戏开始了解京剧,进而爱上这门传统艺术的。 而且有趣的是,虽然很多单纯为宣传服务的文艺作品都经不起时间考验,可样板戏却是个例外。它们的艺术价值确实不容忽视。就拿《红灯记》来说,李玉和那段"临行喝妈一碗酒"的唱腔,把传统京剧的韵味和现代戏剧的表现手法完美结合,至今听来都让人热血沸腾。《沙家浜》里阿庆嫂的机智勇敢,《杜鹃山》里柯湘的坚毅果敢,这些人物形象塑造得相当成功。 从专业角度看,样板戏在艺术创新上确实下了功夫。它们打破了传统京剧的一些程式化表演,加入了更多写实元素,舞台布景也更丰富。比如《智取威虎山》里滑雪的场景,用传统戏曲的虚拟表演结合现代舞台技术,效果相当震撼。这种创新尝试,客观上推动了京剧艺术的现代化发展。 要说样板戏最大的特点,就是它把京剧里那些文绉绉的念白都给改了。以前听京剧,那唱词都是"之乎者也"的,现在直接说大白话,连老太太都能听懂。唱词写得也特别带劲,像《红灯记》里"临行喝妈一碗酒"这样的词儿,听着就让人热血沸腾,想忘都忘不掉。 音乐方面,于会泳搞的那套腔词音乐体系确实厉害。他把唱腔和台词完美地揉在一起,让音乐跟着剧情走,该激昂时激昂,该抒情时抒情。"穿林海跨雪原"那段唱,配上交响乐伴奏,气势那叫一个足,听着就让人起鸡皮疙瘩。 当然啦,样板戏也不是十全十美。有些情节确实太理想化,人物塑造也有点脸谱化。但平心而论,它在艺术上的突破是实实在在的。那会儿的演员们是真下功夫,一个动作能练上千遍,就为了在台上那几分钟的完美表现。 更让人意外的是,样板戏在台湾也有不少戏迷。2月,中国京剧院青年团带着原汁原味的《红灯记》去台湾演出,四天就吸引了近5000名观众,其中三分之一是年轻人。这个现象很值得思考,到底是什么吸引了这些观众?是怀旧情结?还是纯粹的艺术魅力?音乐学家戴嘉枋在《样板戏的风风雨雨》里说得很有道理,真正的艺术精品是不会因为时代变迁而消失的。 样板戏还有个特别有意思的地方,就是它把中国传统戏曲和西方艺术形式来了个大杂烩。交响乐伴奏、芭蕾舞动作,这些洋玩意儿跟京剧的唱念做打搅和在一起,居然也没太违和。这要放在平时,肯定会被说成是"不伦不类",可那时候反而成了"古为今用,洋为中用"的典范。这事儿说明什么?说明艺术创新有时候真得靠点特殊机遇。 现在回头看样板戏,就像看老照片。照片里的人穿着过时的衣服,摆着僵硬的姿势,可那就是真实的历史。样板戏再怎么特殊,也是中国戏曲发展史上绕不过去的一页。与其躲躲闪闪,不如大大方方地研究它,既看到艺术上的突破,也认清政治上的局限。这样才对得起那些为戏曲改革付出心血的老艺术家们,也对得起历史。

沧浪之水

样板戏是艺术,就好比书法绘画,你用书法写的内容不合适,不是书法的错。