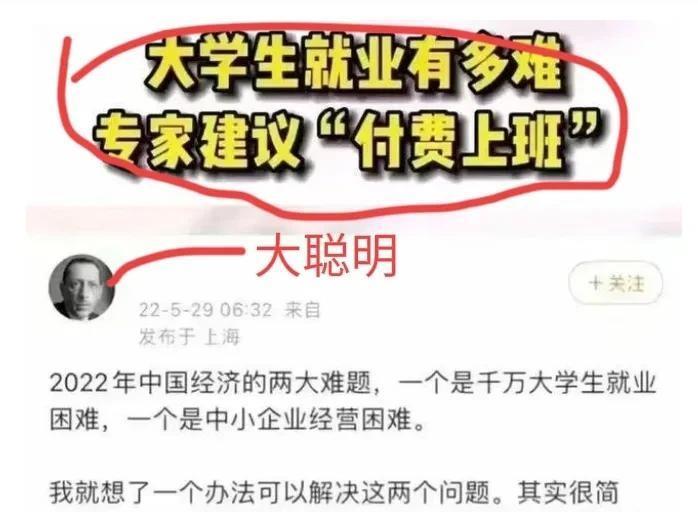

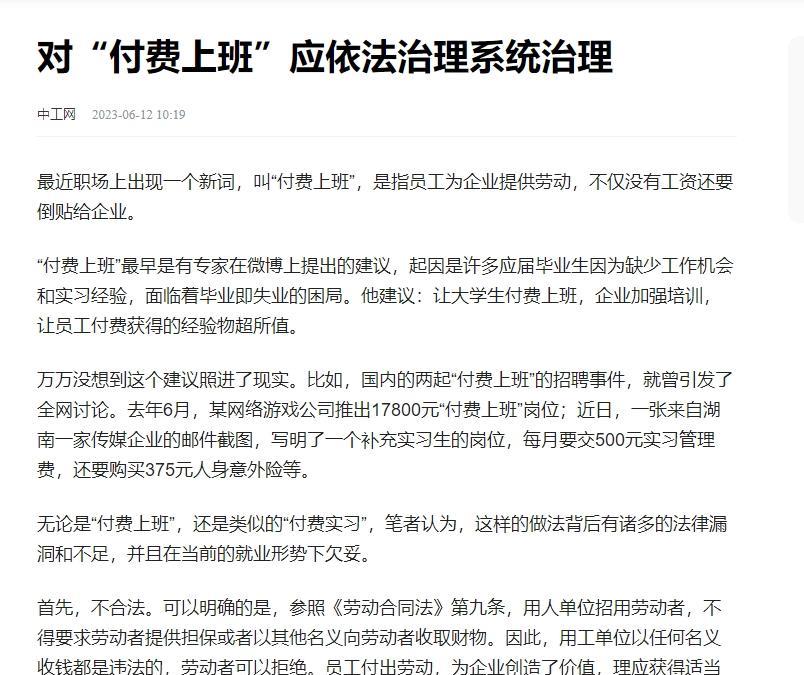

“建议大学生付费上班!”现在的专家建议越来越离谱了,什么话都敢说。请问付费才能上班,那我为什么要上班? 近期,一则"建议大学生付费上班"的专家言论在社交媒体上引发了广泛争议。这一建议不仅让众多网友感到诧异,更引发了人们对于当前一些所谓"专家建议"的深思。在经济下行压力加大、就业形势严峻的背景下,社会各界对就业问题格外关注,但这样一个颠覆常理的建议,显然超出了公众的接受范围。 纵观近年来的"专家建议",类似脱离实际的言论并非孤例。去年就有专家提出"建议农民在城里买房,然后开车去种地"的观点,引发社会热议。这样的建议完全忽视了农民的实际经济状况和务农的实际需求。农民的收入水平普遍不高,城市房价居高不下,再加上每天往返城乡的交通成本,这样的建议显然不切实际。类似的还有"建议年轻人周末去收破烂"、"建议打工人戒掉奶茶"等言论,这些建议虽然出发点可能是好的,但都过于简单化地看待复杂的社会问题。 回到"付费上班"这个建议本身,这位专家的逻辑是:当前存在两个突出问题,一是1000多万名大学生面临就业困难,二是中小微企业经营困难。他认为让大学生付费到企业工作可以一举两得:既解决了就业问题,又为企业提供了资金支持。这种看似能够"双赢"的建议,实际上是对劳动关系的严重扭曲。 工作的基本定义是通过付出劳动获得报酬,这是现代社会最基本的经济关系之一。上班的根本目的是为了赚取工资,维持生活,实现个人价值。如果要求求职者付费才能工作,这完全违背了劳动力市场的基本规律,也与《劳动法》等相关法律法规相悖。这种建议不仅没有解决问题,反而可能加剧就业市场的不公平现象。 更值得注意的是,这类脱离实际的专家建议背后,折射出一些深层次的社会问题。一方面,部分专家为了博人眼球,刻意提出一些标新立异的观点;另一方面,某些媒体平台为了获取流量,也在有意无意地放大这些争议性言论。这种现象不仅没有为社会问题提供有效的解决方案,反而容易误导公众,引发不必要的社会焦虑。 在信息传播如此快速的今天,专家的每一个建议都可能对公众产生广泛影响。因此,专家在发表建议时应当更加谨慎,充分考虑建议的可行性和现实意义。同时,媒体在传播这些建议时也应当承担起把关的责任,而不是一味追求话题性和关注度。 对于公众而言,面对各种专家建议,保持理性思考和独立判断非常重要。我们既不能全盘否定专家意见,也不能盲目接受每一个建议。应该结合实际情况,辨别建议的合理性,这样才能真正推动社会问题的解决。 要理解这位专家提出如此争议性建议的原因,我们需要首先分析当前就业市场面临的实际困境。2024年的就业形势确实不容乐观,据统计数据显示,今年全国高校毕业生规模预计达到1100多万人,创历史新高。与此同时,受经济下行压力影响,大量中小微企业面临经营困难,许多企业不得不缩减用人规模,甚至停止招聘。 在这样的背景下,专家提出让大学生付费上班的建议,试图通过这种方式解决就业难题和企业经营困境。表面上看,这似乎是一种"双赢"的解决方案:企业获得了急需的运营资金,大学生也获得了工作机会。然而,这种建议存在严重的逻辑缺陷和现实问题。 首先,这一建议完全颠覆了正常的劳动关系。在现代社会中,劳动关系是建立在平等互利的基础上的:劳动者付出劳动,用人单位支付薪酬。这是劳动力市场最基本的运行规则。如果要求劳动者付费才能工作,不仅违背了市场经济的基本原则,也严重损害了劳动者的合法权益。 其次,这种建议忽视了大多数普通劳动者的经济现实。对于刚毕业的大学生来说,很多人本身就背负着学生贷款,家庭经济状况也不一定宽裕。在这种情况下,还要求他们付费才能工作,无疑是雪上加霜。这样的建议不仅没有解决就业问题,反而可能加剧社会贫富差距,导致就业机会的不公平分配。 从企业经营的角度来看,这种做法也存在重大风险。如果企业主要依靠员工的"付费"来维持运营,而不是通过提供有价值的产品或服务来获取收益,这种经营模式显然是不可持续的。同时,这也可能导致企业对人才培养和员工发展缺乏责任感,最终损害企业的长期发展。 更重要的是,这种建议可能助长一些不良现象的滋生。比如,一些企业可能会借机收取各种名目的费用,变相剥削求职者。这不仅违反劳动法规,也会扰乱正常的就业市场秩序。同时,这种做法也可能导致就业机会的分配不再基于能力和专业素质,而是取决于求职者的支付能力。 我们应该清醒地认识到,解决就业难题需要多方面的努力。政府应该通过政策支持、财政补贴等方式帮助企业渡过难关,同时加强对劳动市场的监管,维护劳动者权益。企业则需要通过提升经营效率、创新业务模式来增强竞争力,而不是寄希望于求职者的付费。高校也应该加强职业教育和就业指导,帮助毕业生更好地适应就业市场的需求。