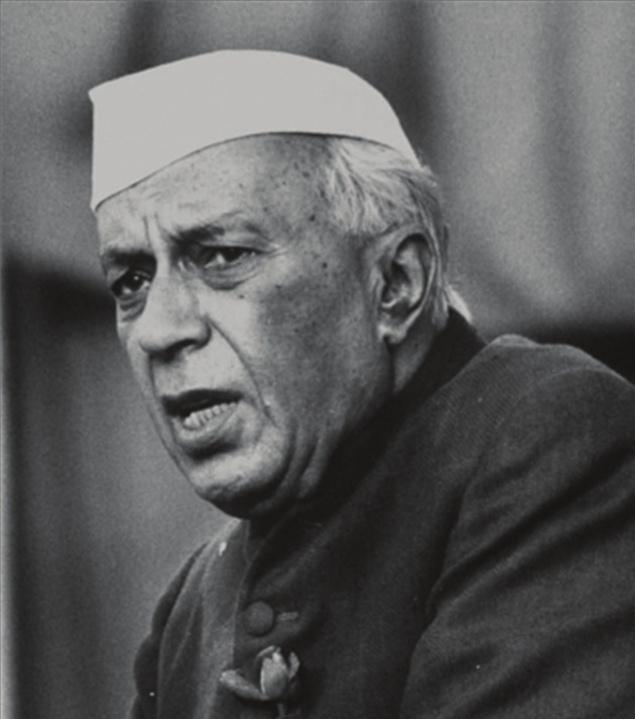

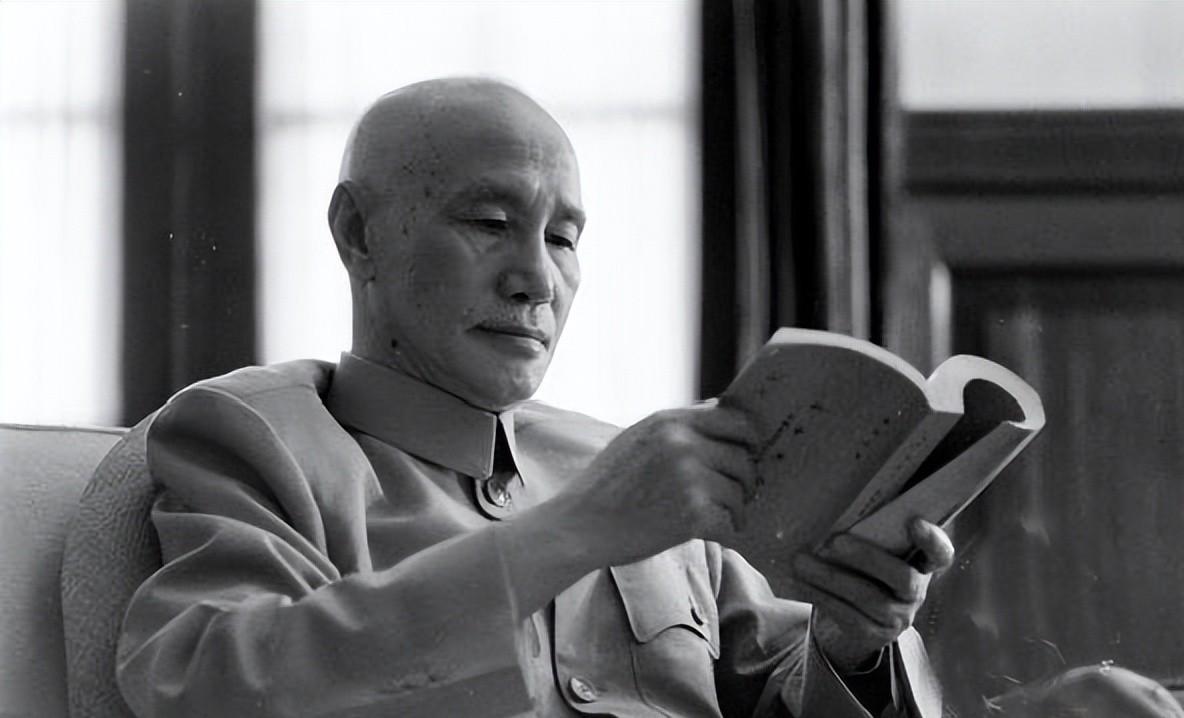

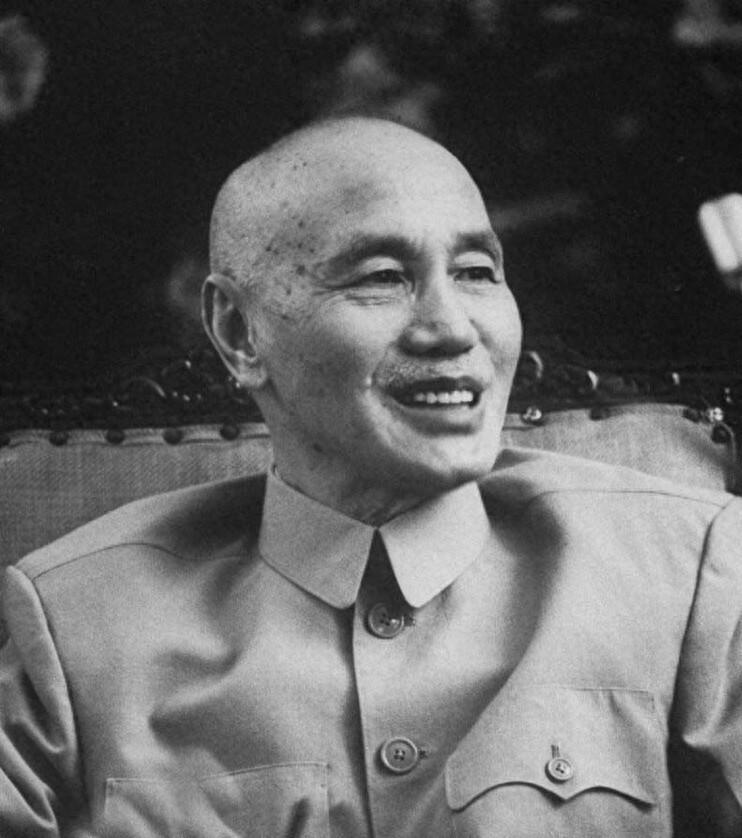

62年对印反击战打响,美国忽悠老蒋反攻大陆,蒋的一番话十分中肯 “总统先生,台湾若此时动手,恐成民族罪人。”1962年10月23日,台北士林官邸书房内,蒋介石放下青瓷茶盏,用带着宁波腔的官话对来访的美国太平洋舰队司令费尔特说道。这番看似平淡的回应,不仅让美方特使铩羽而归,更在二十世纪六十年代的东亚政治版图上投下一枚关键砝码。中印边境的隆隆炮声与海峡两岸的暗流涌动,在历史长河中交织出一段鲜为人知的博弈往事。 印度政府1959年单方面推行“前进政策”时,或许从未料到自己的冒险行径会成为大国角力的试金石。当尼赫鲁下令将实际控制线向北推进400公里,在麦克马洪线以北建立43个军事据点,这种近乎疯狂的扩张行径背后,既有苏联提供的米格-21战机和T-54坦克的支撑,更有美国价值40亿美元的军火订单在撑腰。苏联驻印武官维诺格拉多夫曾在酒会上对印度军官夸下海口:“只要你们需要,莫斯科可以把整个高加索军区的装备搬来。”这种肆无忌惮的武装,让新德里产生了能与中国抗衡的错觉。 美国的战略布局则更为精妙。国务卿腊斯克在国务院备忘录中直言:“让亚洲人打亚洲人,最符合美国利益。”他们不仅向印度敞开武器库,更在台湾布下关键棋子。当解放军西线部队在喀喇昆仑山脉与印军交火时,华盛顿突然想起那个被遗忘在台湾岛的“老朋友”。中央情报局解密档案显示,肯尼迪总统亲自批准了代号“季风”的行动计划,试图让蒋介石在东南沿海开辟第二战场。 这个看似天衣无缝的围堵计划,却在台湾海峡碰了钉子。深谙权谋之道的蒋介石,此刻展现出令人意外的清醒。据侍从室主任周宏涛回忆,当美方提出反攻方案时,蒋介石用红蓝铅笔在地图上画出三条防线:“共军主力虽西调,但东南沿海仍驻有叶飞兵团。更何况......”他笔尖重重戳向长江口,“当年淞沪会战,日本人就是从这里登陆的。”这份基于实战经验的战略判断,让在场的参谋们面面相觑。 事实上,蒋介石的克制并非偶然。自1958年金门炮战后,国民党高层已逐渐形成共识:与其冒险反攻,不如固守待变。曾任“国防部长”的俞大维私下说过:“上将军舰上的水兵,现在说的都是闽南语了。”这看似无关的细节,折射出台海两岸微妙的力量消长。当美国特使带着军援清单登门时,蒋介石案头正摆着两份截然不同的情报:一份是“大陆三年自然灾害”的惨状报告,另一份则是福建前线雷达站拍摄到的东风-1导弹试射照片。 台湾当局最终选择公开发表声明支持大陆,堪称冷战期间最富戏剧性的政治表态。1962年11月14日,《中央日报》头版刊出醒目标题:“任何分裂国土行径皆为民族罪人”。这份措辞强硬的声明,让美国驻台“大使”庄莱德在发给白宫的电报中抱怨:“蒋的立场比北平还要激进。”值得玩味的是,声明发布次日,国民党海军悄然撤回了在澎湖海域演习的舰队。 中印边境的战事进展,验证了蒋介石的判断。张国华将军指挥的藏字419部队,用缴获的英制李·恩菲尔德步枪打出惊人战损比。当印军第七旅旅长达尔维在邦迪拉山口被俘时,他口袋里的美制M1911手枪还未及上膛。美国军史学者马克斯韦尔后来评价:“这是20世纪最悬殊的陆地战争,就像职业拳手暴揍街头混混。”西线战场,短短三天内解放军前锋突进200公里,印度议会为此爆发激烈争吵,财政部长德赛怒斥军方“把卢比当纸钱烧”。 蒋介石的克制收获了意外回报。1965年两岸秘密接触时,周恩来特别提及此事:“蒋先生能在关键时刻守住民族大义,这点值得肯定。”据参与谈判的曹聚仁透露,当台北方面提出“中华民国国号不变”等六项条件时,毛泽东抽着烟笑道:“只要承认一个中国,什么都能谈。”若不是后来的政治运动打乱节奏,这段对话或许会改写海峡两岸的历史进程。 硝烟散尽后,印度在边境竖起1300座纪念碑,而美国档案库里多了份标注“永久保密”的评估报告。报告结尾处,分析师用红笔写道:“我们严重误判了这两个东方政治家的智慧。”当费尔特将军的专机从松山机场起飞时,蒋介石站在官邸阳台上远眺海峡,对蒋经国说了句意味深长的话:“美国人不懂,枪炮永远打不垮五千年文明。\