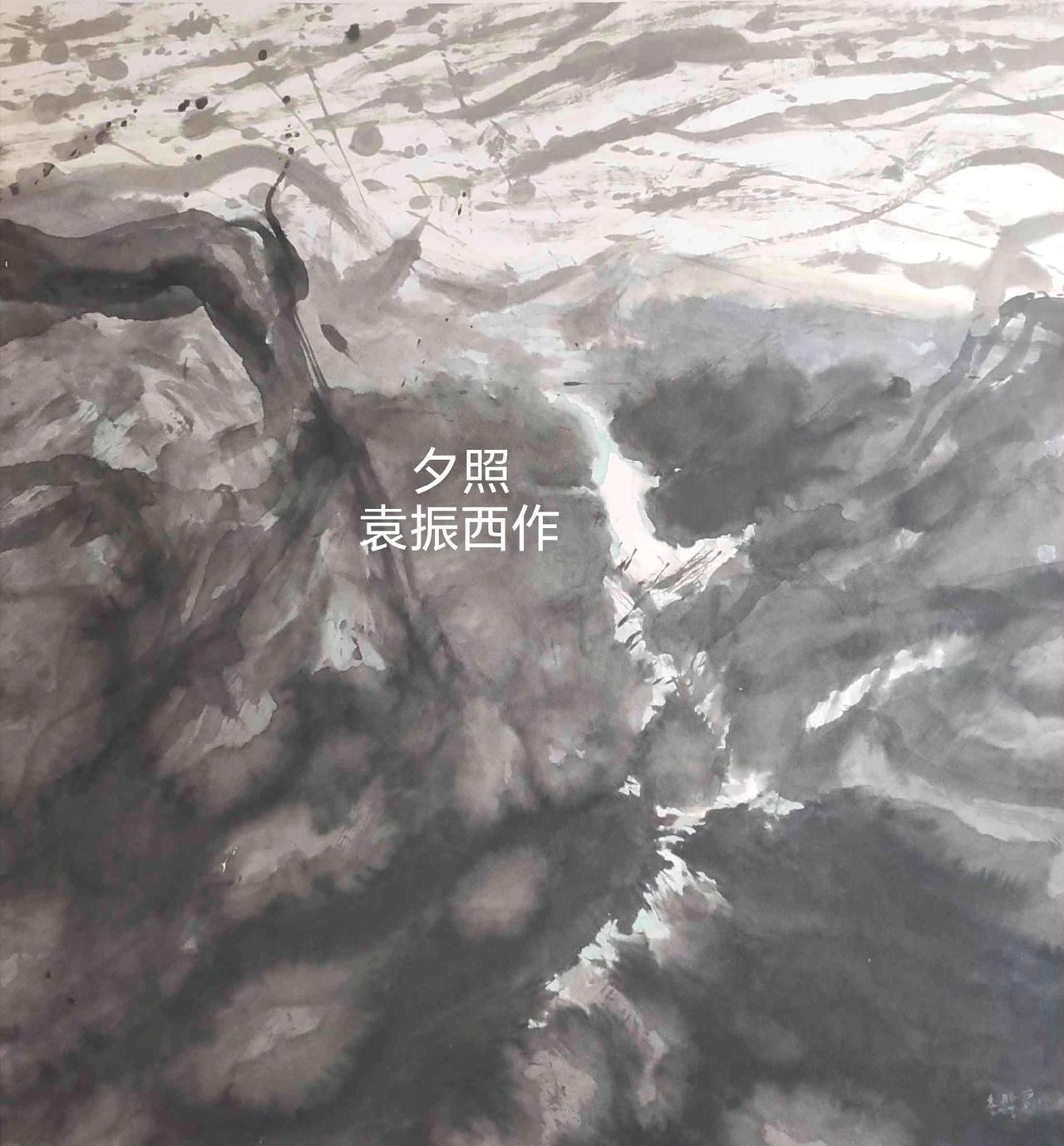

四面江山 -片忘机(众家评说七) 介子平 袁振西先生沉淫丹青既久,初为具象山水, 画以形似,见与儿童邻,自是一番可人形象,后投奔京门,忽有悟,祛甜俗,却媚态,遂有象外之象、景外之景、言外之旨、韵外之致的面貌。 荡思八荒,游神万古,国画有此气象,而无此面貌,所谓笔墨能绘有形,不能绘无形,能绘其实, 不能绘其虚也。程式者,或恬淡闲适,舒绅缓带,或晓林落索,春雨飘萧,或形单影只,茕茕孑立,或雍容大雅,遗世独立。此面貌使画面不再是静止刻板、 一仍旧贯之态,而得了简率疏朗、清脱逸格、天真淡简、形之草草之气,故有的二维空间为之一破,失却约限的不仅是笔墨,无边无际之感,乃时空上的无界域,更是思绪上天马行空、纵横票西画 有现代派高手的所谓“生物形态”的图形表现,国画早有泼墨式大写意,但其表现毕竟与西式记述有所不同,袁先生试图以己之探索,将二者从形式到内容予以某种融注,使无极化有极,欲幻即至幻,清机发于妙理,高步趋于无常也。 袁先生笔下的山水,纵横墨彩,任其晕染以交融,酣畅淋漓,翛然跌宕,无拘无束,脱尽羁绊。 大面貌下的小格律,往往能体现专业的水准,所谓势之推挽在于几微,势之凝聚由乎相度也。作画用墨最难,用墨不为墨用者,即善用墨者也。笔中用墨者巧,墨中用笔者能,墨以笔为筋骨,笔以墨为精英。水与墨之交融,谓之水墨,墨为主体,却被水所控制,但此控制何谈容易,隔阂嫌隙、淤塞壅者,似人之龃龉芥蒂,歧路有衅,得势则随意经 营,一隅皆是,失势则尽心收拾,满幅皆非,袁先 生这一点了得,淡墨浅彩,水饱润含,先后有序, 六彩合宜,勾之行止即峰峦之起跌,皴之分搭即土石之纹痕,令观者兴栖止之思而悦心。且能在柔制中显现坚定,浅山留痕,细腻里生出苍劲,皴擦倶顺。黑白浓淡干湿,墨岂止此六分,精妙处,更在于无墨求染。所谓无墨者,非全无墨也,干淡之余也。干淡者实墨也,无墨者虚墨也。求染者以实求虚也,虚虚实实,则墨之能事毕矣。 聆取之,悠闲则是一个漫长的体悟过程,云卷云舒、花开花落的微妙,便是无无踪、无声无息的理念。画本无禅,惟画通禅,信否?具象与抽象, 其中有个度,过之则涂鸦,不及缺失绘画性。 动人由于兼忘,应物在乎无心。艺术的本旨在求真,书画亦然。真率、真切,源自真实、真情, 真挚、真诚无非真心、真如。佛家以为,由于业障攀缘,顿生妄念,往往使人染污重重,失却本真, 故若要正本清源,返朴归真,必得寂寞忘机,傲物高心。求真何在具象还是抽象,工笔抑或泼墨。有容德乃大,无欺心自安也。 文人书画空灵娴静、隽雅鲜和的气质,与禅家精神解脱、不求功利的主张,不谋而和,相得益彰。诗中有画,画中有诗,以禅入画,画中有禅。 深山古刹、闲云野鹤、曲径通幽、晨钟暮鼓等等佛家的外化形式,恰是文人书画的中心表现,或凝炼隐晦、冷寂清静,或疏狂不羁、淋漓辛辣,其本质都是意出尘外、追逐和谐的。于是乎,对烦琐家务、世情俗礼的摆脱,对東缚阻力、诱饵圈套的抽身,便仅仅成了一种形式。有缘是缘,无缘也是缘,有情是情,无情也是情,抽身未必真摆脱,摆脱何须再抽身。 泼墨为山有意,看云出岫本无心。笔墨之情境意趣、气形,道之“昭昭生于冥冥,有伦生于无形”乎河虽玄,自圆其说,大象无形,无象真象。老道分属二门,却质里相通。袁先生作品的耐寻之处,恰也在于此,此不也袁先生之大象? 面貌之变,风格之新,还在于中年后心境之迁移,愈发的禅意,愈发的空灵了。“拾得云几片,常在杖头担”,“苍苍千点雪,冷冷一声钟”,喧器覆盖着天籁徽音,惟有静气侧耳后方可 学者遇事不能应,终是此心受病处,只有炼心法,更无炼事法。炼心之法,大要只是胸中无一事而已。无一事,乃能事事,此是主静功夫得力处。 董其昌云:“有会心处,-一描写,但以意取, 不问真似,如此久之,可以驱役万象,熔冶六法矣。”此即主静功夫之所得。余与栖居陕西宝鸡的袁先生通了电话,他大概有半年的时间偏于此陬。 静心,静里常观自在,空心,空中密见如来。静心之后,胸罗万纸,不矜其才:空心之后,四面江山,自来眼底。对袁先生而言,回到内心的路,只有一条,那就是回到宝鸡家中的路。@