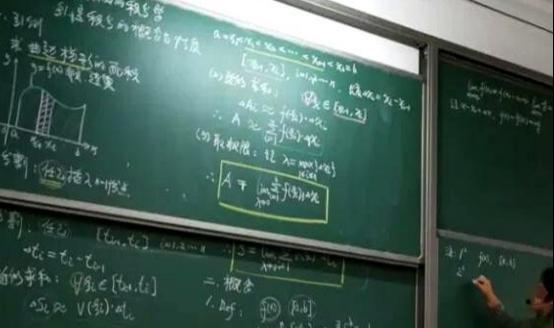

2021年,广州一女教授在985任教3年,每次课上都没几个人听,最终因考核不过惨遭辞退。万万没想到,2014年她转身进入华科大一个举动创造历史。 (信源:澎湃新闻——网传华中科大郇真文章未被国际顶尖期刊接收?期刊主编:属实) 2022年秋天,华中科技大学的数学系突然火了。起因是一位总爱穿碎花裙的女教授,把艰深的拓扑学公式,用武汉地铁线路图讲得明明白白。 结果,她的课堂连过道都站满了人,学生们伸长了脖子听讲。可谁能想到,就在三年前,这位如今被热捧的学者,还在广州一所985高校的教室里,对着稀稀拉拉几个学生苦笑,饭碗都差点丢了。 这三年,到底发生了什么?一个曾被认为“不接地气”的理论学者,又是如何摇身一变,成了学生疯抢的“香饽饽”? 2019年,郇真当时是中山大学数学学院的副教授。这位北大本科、海外博士毕业的学者,履历相当漂亮,毕业时多家海外名校都向她伸出了橄榄枝。 可她偏偏选择回国,心里就一个朴素的念头:读书不是给外国人效力,得为养育自己的祖国做点事。 她满脑子都是学问,包里塞着写满公式的草稿纸,走路都在琢磨Kato猜想,对同调论和Lusztig猜想的研究近乎痴迷。她对自己的学识很有底气,也坚信自己能当好一名老师。 然而,现实很快就给她浇了一盆冷水。 在那所高校教师考评体系中,科研权重仅占30%。郇真深耕的同调论,在一些评审看来是“纸上谈兵”,有领导私下认为搞纯理论又拉不来横向课题是浪费资源。讽刺的是,她刚整理完关于Lusztig猜想的突破性手稿,却收到辞退通知,成果未能保住工作。 教学也让她受挫。每周四节课对她这样需大量时间钻研的理论学者是紧箍咒,她备课要翻阅三十多篇文献、设计二十多种推导路径,但课堂依旧冷清,最惨时《代数拓扑》选修课只剩5人。任教两年后,她心灰意冷辞职。 2020年冬转机出现。郇真处于职业生涯低谷时,华中科技大学数学中心一位副主任偶然看到她被退回的论文,决定引进她。 华科大条件与她之前处境对比鲜明:允许她60%时间投入纯粹科研,不再以“横向课题”为唯一评价标准,还为她配三名研究生组建后援团队。这份理解让她重燃学术热情。 来到华科大后,郇真获得了前所未有的自由和支持,她的学术潜力也彻底被激活。两年后,这位曾被嘲笑为“书呆子”的女教授,干了一件震惊学界的大事。 她将拓扑学里艰深的谱序列理论,成功应用到武汉光谷交通网络的优化中,实实在在地解决了城市拥堵这个大难题。凭借这项研究,她在国际顶尖数学期刊《ActaMathematica》上发表了论文。 谁也想不到,当初在中山大学被嫌弃“不接地气”的理论,反而在新地方解决了最接地气的问题。 教学上,郇真也迎来了新生。她知道自己研究的领域有多抽象,也理解真正对纯数学感兴趣的人是少数。为了让数学不再那么“劝退”,她开始尝试用更生活化的方式讲解。把拓扑学公式套在学生们天天乘坐的武汉地铁上,就是她最成功的创新之一。 这种教学方式,彻底扭转了过去门可罗雀的局面。如今她的课堂上,学生们不再低头玩手机,而是全神贯注地听讲,争相举手提问。 郇真的脸上也露出了久违的笑容,用毕生所学耐心解答。学问成了她与学生之间最好的纽带,他们亦师亦友。 郇真的经历,和北大教授韦东奕有几分相似。他们都是数学世界里的“独行者”,其思维深度远超常人,但这并非他们的过错。 一个简单的设问:当初若是中山大学能把每周四节课的压力减到两节,或是给予她多一些纯粹的科研空间,今天那本顶级期刊上的署名,会不会是另一所大学? 所以,当我们习惯性地嘲讽那些“书呆子”不通人情、不接地气时,或许真正该反思的是我们自己——我们有没有为那些真正的天才,留下一片能让他们自由呼吸的土壤?

我心即我佛

没有之前的沉淀,就不可能有后来的喷发。

剑刃飞舞 回复 07-19 14:12

在原地会一辈子沉淀。

我心即我佛 回复 剑刃飞舞 07-19 15:28

悲观了。不管你愿不愿意,你的担子总会落到你的头上。30、40岁了,你不干事谁干?再说不会换领导?不会换学生?