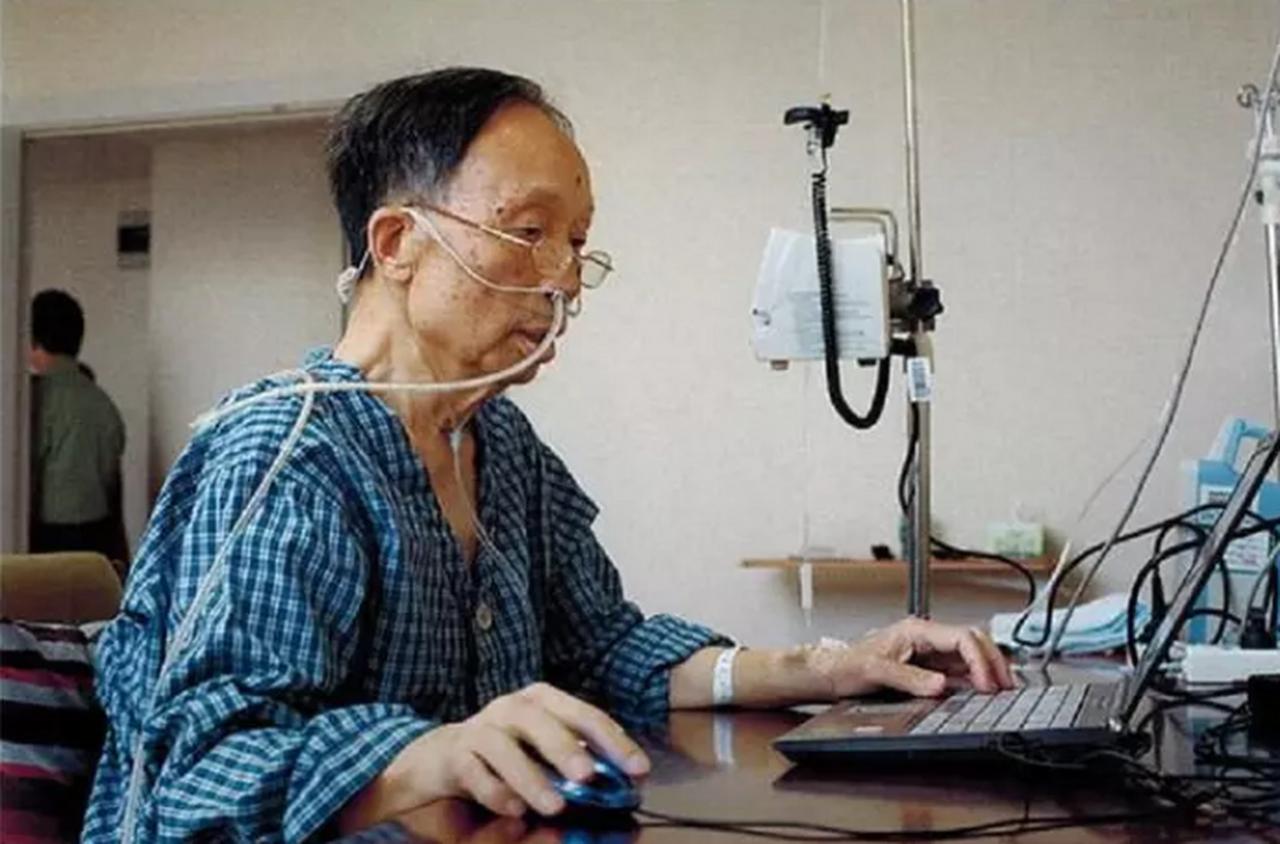

“没人敢对中国动武。”我国爆炸力学领域泰斗级人物林俊德院士,隐姓埋名五十年,2012年宁可透支生命,也绝不拖欠工作,将自己最后一次心跳献给祖国。 “没人敢对中国动武”,这话听着硬气,甚至有点像吹牛。 但它偏偏又不是一句空话,而是靠一代代人拿命、拿一辈子换来的。 林俊德院士,就是把这句话“坐实”的人之一。 他的故事,要从1938年的福建山村讲起。 家穷,饭都吃不饱,读书更是奢望,一度辍学。 要不是新中国成立,靠着政府资助,他连走出大山的机会都没有。 一九五五年,年仅十七岁的他,赤脚考入浙江大学。 他的天赋藏不住,读大三时,老师拿来一张苏联液压马达的示意图,他就敢带着同学,叮叮当当三周,硬是把实物给造了出来。 可谁也没想到,这个赤脚走出大山、动手能力极强的年轻人,日后会跟“核武器”这三个字绑在一起。 当时,中国在国际上被掐着脖子,为了挺直腰杆,必须要有自己的核盾牌。 国家一声号召,1960年刚毕业的林俊德,头也不回地就去了。 从此林俊德这个名字,就从公开的世界里“消失”了,一消失就是五十二年。 他被送到了绰号“死亡之海”的罗布泊。 他们生活在“地窝子”中,饮着苦涩的盐水,啃着拌着叶子的窝窝头。 环境苦还不是最麻烦的,最麻烦的是,西方搞技术封锁,中国第一颗原子弹要测关键的冲击波数据,可负责的林俊德连压力自记仪长什么样都不知道。 这对一个憋着劲要造大家伙的国家来说,多少有点黑色幽默。 没见过,就自己造。 林俊德从一个破钟表里找到灵感,带着小组用发条驱动,手工把齿轮一个个锉出来,没有空压机,就用打气筒给贮气罐充气。 就是用这么原始的方法,弄出了这么一台机器。 1964年10月16日,那朵巨大的蘑菇云升起。 北京在电话里焦急地问现场总指挥:“怎么证明是核爆,而不是一次普通的巨大爆炸?” 现场一片寂静,没人能立刻给出确凿证据。 也就在这时,26岁的林俊德冲进指挥部,递上了一份刚刚洗出来的、还带着化学药水味的数据。 正是这份数据,精准地证实了爆炸当量,向世界宣告:中国,成功了。 从那天起,林俊德就再也没离开过那片大漠。 中国45次核试验,从大气到地底,他带领研究小组构建了一套完整的震波测试系统。 美苏进行过一千多次核试验,中国在四十五次试验后,便已基本掌握,这其中节省的不仅是金钱,还有时间。 而省下时间的代价,就是林俊德这样的人,用算盘和近乎原始的设备,不分昼夜地计算和钻研。 他的一辈子,似乎都过得不那么“体面”。 一个负责国之重器的院士,家里用的是老式显像管电视,沙发不成套,灯泡坏了自己拿烙铁焊。 这画面,今天听起来简直难以置信,可在当时,对他那代人来说,好像又是天经地义。 子女从小送回老家,一年到头除了春节,几乎没有休息日。 他说道:“为党和人民做事,这是理所应当的。” 不知不觉,到了2012,他74岁的时候,已经被诊断出了肝细胞癌晚期。 从确诊到生命尽头,只有一个月。 住进重症监护室,浑身插满管子,他却烦躁不安,反复对医生说:“让我出去,我不能躺着,躺着就是浪费国家资源和时间。” 病魔想让他躺下,他偏要坐起来。 他强硬地要求回到普通病房,在病床边支起一张办公桌。 他戴着氧气面罩,身体虚弱到需要人搀扶,可一旦坐在电脑前,眼神就变了。 在生命的最后几天,他腹部剧痛,却强烈要求拔掉所有管子,就为了能不受干扰地工作。 他颤抖着手,整理了3万多份技术文档,两次召集课题组开会,还批改完了一篇8万字的博士论文。 女儿劝他休息,他喘着气摇头:“坐着比躺着好,我不能躺下,一躺下就起不来了。” 这句话,竟成了预言。 在他最后一次被扶到电脑前后不到两个小时,人就陷入了昏迷。 2012年5月31日晚,心电监护仪上的波纹,拉成了一条直线。 他的手,还保持着握着鼠标的姿势。 他这辈子只做了一件事,核试验。他对此很满意。 临终前唯一的嘱托,是把自己埋在马兰——那个他奉献了一辈子的地方。 也正因为林俊德的存在,才让“没有人敢对中国动手”这句话,成为了如今所有人都不得不考虑的事实。 信息来源:他生命最后10小时的影像,再看依然泪目