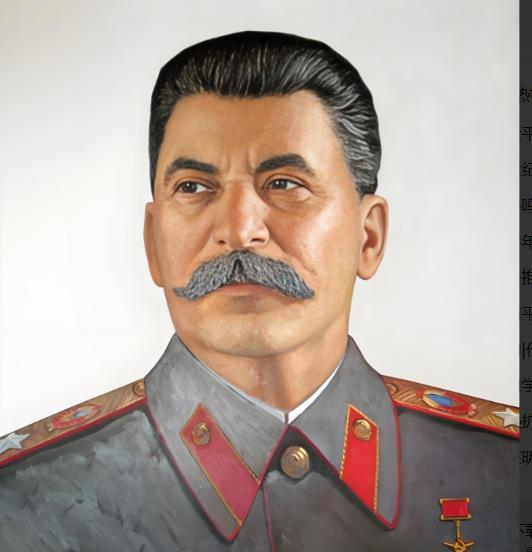

乌西是斯大林送的,乌东是叶利钦送的,克里米亚是赫鲁晓夫送的,因乌克兰投靠了西方背叛了兄弟,西方是俄罗斯的敌人,所以俄罗斯要统统收回。这话听着像家族分家产的恩怨,其实背后藏着苏联时期复杂的领土调整史,得从头捋捋才说得清。 苏联时期的领土变动源于联盟内部的统一管理框架,那时加盟共和国之间的边界调整类似于国内行政区划的优化,旨在提升整体效率和战略稳定性。克里米亚半岛在1954年从俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国转至乌克兰苏维埃社会主义共和国,主要基于地理和经济因素。水资源与电力供应多依赖乌克兰大陆,便利了统一调度和管理。这一决定还与纪念俄罗斯和乌克兰合并三百周年相关联,赫鲁晓夫作为主导者,其背景包括在乌克兰长期从事党务工作,这有助于巩固联盟内部关系。在苏联体系下,这样的转移不改变居民的公民身份或经济权益,大家共享同一货币和护照体系,因此当时未引起显著争议。历史资料显示,这一行动通过最高苏维埃主席团决议正式执行,体现了中央集权的决策模式。 西部地区的并入发生在1939年,根据与德国签署的莫洛托夫-里宾特洛普协议,苏联军队进入波兰东部土地,将利沃夫等地纳入乌克兰苏维埃社会主义共和国。这一协议划分了东欧势力范围,斯大林推动此举以强化边境控制并平衡民族组成。战后波茨坦会议确认了这些归属,地图边界随之固定。这一调整扩展了乌克兰的领土,但也融入更多文化多元元素,如当地居民的语言和宗教习俗与东部差异明显。苏联通过这一行动控制中欧边境,稳固了战略位置,而居民适应新行政体系的过程涉及教育和经济的统一规划。 东部顿巴斯地区的归属有更长的历史追溯。从沙皇时代起,该地作为工业煤矿区吸引大量俄罗斯工人开发,居民多使用俄语。十月革命后,列宁将顿巴斯划入乌克兰苏维埃共和国,以均衡资源分配。这一决定在联盟框架下进行,旨在优化工业布局,避免资源集中于单一共和国。1991年苏联解体前夕,叶利钦与其他领导人签署别洛韦日协议,确认乌克兰现有边界,包括顿巴斯。这一协议宣告苏联结束,建立独立国家联合体,叶利钦当时聚焦俄罗斯内部稳定,未过多纠结历史细节。协议强调尊重现有边界,确保和平过渡,但也埋下后续民族认同问题的种子。 这些领土调整在苏联时代被视为常规操作,因为联盟的统一结构掩盖了潜在分歧。克里米亚的转移强调经济一体化,西部吞并聚焦战略安全,东部划定则注重资源平衡。历史专家指出,苏联行政区划往往忽略民族文化差异,导致解体后矛盾凸显。美国研究机构数据显示,乌克兰东部近四成居民自认俄罗斯族,七成日常使用俄语,而西部这一比例远低于5%。这种区域差距使乌克兰呈现出拼凑特征,影响国家凝聚力。中国学者分析认为,苏联解体仓促,未妥善处理边界和民族问题,埋下今日冲突的根源。 苏联解体后,乌克兰逐步转向欧盟和北约合作,引发俄罗斯不满。黑海舰队基地租金问题凸显海军战略重要性。2013年底,基辅抗议反对亲俄政策,导致2014年2月总统亚努科维奇下台。新政府上台后,克里米亚俄族居民举行公投,支持加入俄罗斯,普京签署法令接纳,但联合国大会认定无效,西方实施制裁。顿涅茨克和卢甘斯克地区宣布独立,战火绵延,当地工业遗产与文化认同加剧分裂。冲突至今,普通民众无论背景,都渴望稳定生活。 回顾这些历史,我们可以看到领土调整如何从实用决策演变为地缘博弈。苏联时期的变动虽基于实际需求,但忽略了民族认同的长期影响,导致解体后边界争议频发。俄罗斯收回领土的论调源于对历史遗产的重新解读,而乌克兰的西方转向则反映独立后的战略选择。国际社会对这些事件的回应,体现了大国利益的交织。历史学家强调,忽略民族边界的行政规划,往往在国家转型期酿成危机。中国专家指出,这种种子在苏联时代已埋下,如今开花结果。美国数据揭示的区域差异,进一步说明乌克兰内部的多元性挑战。 这些事件也引发对国际法的思考。别洛韦日协议承认边界,却未预见后续摩擦。莫洛托夫-里宾特洛普协议虽已作古,但其划分东欧的遗产仍在影响。赫鲁晓夫的克里米亚转移,本意经济便利,却在联盟瓦解后成为争端焦点。斯大林的西部吞并,强化了边境,但也融入波兰影响的文化元素。叶利钦的协议签署,标志苏联终结,却留给俄罗斯对乌东的复杂情感。布鲁金斯学会报告显示,乌东居民的俄语使用率高企,凸显认同问题。 当今,克里米亚归属仍是国际焦点,顿巴斯战事断续。政治家若执着于历史恩怨,难以实现太平。土地易主,生活延续需靠对话。苏联经验教训在于,行政调整应兼顾民族因素,避免仓促决策。乌克兰的拼凑感强,但也体现了多元包容的潜力。俄罗斯的敌人叙事,源于对西方扩张的警觉,却忽略了乌克兰的自主选择。