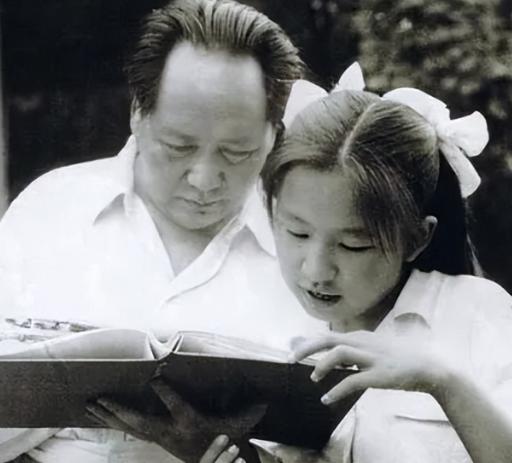

1993 年,毛主席百年诞辰,湖南专人赴京邀请李讷,没想到进门一看瞬间惊呆! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1993年,毛泽东诞辰一百周年,湖南湘潭方面为此筹备纪念活动,特地派出工作组赴北京,诚挚邀请毛主席的女儿李讷回乡参加,此行原本是一次例行的公务拜访,然而,出乎所有人意料的是,这趟旅程最终却成为了一次深刻的人生体悟。 代表一行人抵达北京后,按照事先提供的地址,找到了李讷的住处,那是一座坐落在万寿路附近的普通居民楼,楼体年代久远,墙皮斑驳,楼道里光线昏暗,一如北方老式单位宿舍的常态,推开门的那一刻,眼前的景象令人顿生错愕:这是一间极其普通的住宅,面积不大,客厅约莫十几平方米,布置简陋到近乎寒酸,满是岁月痕迹的水泥地面没有任何覆盖物,墙面只是简单刷过白灰,局部甚至已开始剥落。 家具数量不多,且多为老式木制品,沙发的弹簧外露,靠背上搭着一块自织的旧毛巾盖布,已无法掩饰其年久失修的状态,电视机是一台二十英寸的显像管机型,早已不再是当时流行的款式,茶几上放着几本翻旧了的文史类图书和一只有缺口的搪瓷杯,窗帘褪色严重,厨房里锅碗摆放整齐,却皆为极其普通之物,整个屋子里没有一件像样的电器,亦无任何装饰物可言。 这位革命领袖的女儿,生活居然如此朴素,几乎超乎所有人的想象,在许多人的既定观念中,毛主席的女儿理应居住在条件优渥的地方,享有得天独厚的生活,然而眼前的一切,却彻底颠覆了这种印象,李讷的衣着也毫无特别之处,一件拼色毛衣略显宽大,袖口处已有明显磨损,脚上是一双布底拖鞋,鞋面已磨得发白,没有任何首饰或装饰品,整个人看起来就像一位普通退休老人。 尽管外部环境简朴,李讷却表现得从容淡定,毫无自卑或刻意掩饰的姿态,工作组成员在离开她住所后,心中不免感慨万分,他们中的一些人曾多次接触高干家庭,对“领袖后人”持有某种固定认知,而今天的所见所闻,仿佛在他们心中打开了另一扇窗。 为了表达敬意,工作组安排李讷赴湘潭前,特意请她在一家湘菜酒楼共进晚餐,那天,她依然穿着那件拼色毛衣,坐姿端正,不动声色,席间,菜肴丰富,色香俱全,既有湘乡家常,也不乏几道精致菜品,饭后,她却默默地将剩下的菜一一打包,动作干净利落,没有丝毫犹豫,这一举动在当时并不常见,尤其是在正式饭局场合,更显得突兀,但她神情自然,仿佛这是生活中再正常不过的事情。 这并非一种表演式的节俭,而是一种长期养成的生活习惯,李讷在许多场合都秉持着对资源的珍惜态度,她曾说过,毛主席在延安时每日与战士同食,黑豆饭、粗粮馍是常态,父亲从不允许她享有任何特殊待遇,即使后来生活条件改善,她也未曾改变这种朴素的生活方式。 而最令人动容的,是她对老战士的态度,李讷与丈夫王景清长期默默资助生活困难的老红军和烈士后代,夫妻二人每月将除了基本生活所需外的大部分退休金寄往各地,用于改善这些老同志的生活,据后期湘潭方面调查统计,从1990年到1993年短短三年间,李讷夫妇累计已捐出11.7万元,而在当时,北京一套普通两居室的房价不过五六千元,这笔钱几乎可以购买二十套这样的住房。 她并未将此事宣扬,也未以此换取任何荣誉,这些捐助全都悄无声息地进行,大多数受助者甚至并不清楚他们的资助者正是毛主席的女儿,李讷对此从不提及,她只是说,这是应该做的,她曾表示,当年在延安,保育员们拆下自己的棉衣为她缝制冬装,如今她只是尽自己一份力,去回报那些曾为国家、为人民付出过一切的人。 这种行为让人肃然起敬,她不是在重复父辈的辉煌,也并未试图借助父亲的光环为自己谋取便利,她只是用一种最朴实的方式,延续着那一代人对信仰的坚守与对人民的情感。 回到韶山时,李讷没有张扬行程,也不愿安排高调接待,她走在家乡的小路上,神情安静,面对毛泽东故居,她久久伫立,许久未语,她没有发表演说,也没有接受媒体采访,只是静静地看着屋内熟悉的陈设,缓缓地摸过那张曾被父亲使用过的木桌。 此后,她多次回到韶山,与当地群众相处融洽,在人们眼中,她从未以“主席女儿”自居,依然是那个穿着旧衣、笑容温和的老人,她的衣物经年不换,许多都是年轻时留下的;脚下的鞋子磨破才补,补完继续穿,乡亲们曾劝她换新衣,她总笑着摇头,说还没坏,丢了可惜。 李讷的身上,体现了一种极其罕见的“隐性传承”——不是靠话语,不靠宣传,也不是靠制度安排,而是以实际行动去践行一种理念,这种理念,正是她从父亲那里继承来的:节俭、坚韧、为人民而活,她没有站在聚光灯下,却用几十年如一日的生活方式,为人们留下一份无声的答案。 信息来源:《文史博览》|彭志珊《感谢父亲对我的严厉要求——听李讷讲家风故事》