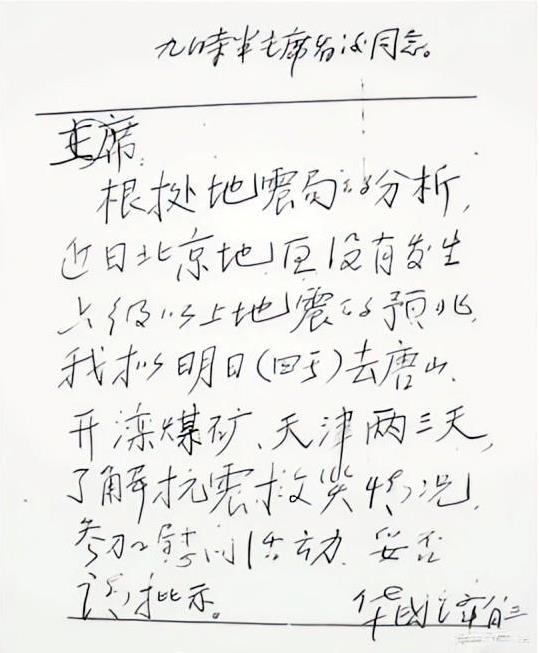

1976年唐山大地震前,地震专家预测,河北在7月22日至8月5日可能会发生地震,青龙县书记冉广岐得知后,力排众议!把青龙县47万民众疏离到室外生活。全县男女老少日不闭户,夜不内宿。他说:“如果预测不准,我承担一切后果,宁愿丢掉我的乌纱帽,这47万人我也一定要保下。”

1996年,张庆洲出版了以震后唐山为背景的长篇小说《震城》。不久后,他接到一个神秘的电话。电话中的男低音沙哑声音传来:“在唐山大地震前,唐山市一些地震监测点就发出了短期临震预报。”张庆洲心头一震,赶紧问:“你是谁?”然而,无论如何追问,来电者始终未透露姓名,但却给张庆洲提供了进一步调查的线索——可以去找唐山市地震办公室的杨友宸,并留下了杨友宸的地址。挂断电话后,张庆洲的心情久久不能平静。 1986年,作家钱钢的《唐山大地震》详细记录了唐山大地震后发生的事情,震后的惨痛经历为世人所知。然而,书中对地震前的预报情况则提及较少。对于唐山大地震是否有准确的预报,学术界一直争论不休。无论如何,这场地震在中国地震史上留下了深刻的痛楚,也成为了许多中国地震工作者毕生的遗憾。 1976年,刘占武担任河北省地震局唐山监测中心台业务组组长。那年唐山大地震发生时,刘占武的身体受到了重创——胳膊断裂,胸椎第八、九、十节严重受伤,差点导致瘫痪。在大地震后,他的妻子将他紧急送到飞机场,而后赶来的医疗队询问他的工作单位时,他本能地脱口而出。 人们听到后纷纷围了过来,一些人甚至撸起袖子准备动手。“地震怎么没把你砸死!”“大夫,别治他了!”面对这些愤怒的目光和话语,刘占武无言以对,只能默默流泪。作为一名地震工作者,他深知自己未能预警,内心的愧疚与痛苦无以言表。刘占武是第一位在公开场合承认自己在地震预报中失误的地震工作者。

1976年7月28日凌晨3点42分,一场突如其来的特大地震将河北唐山化为废墟。这场7.8级的地震,夺去了24万人的宝贵生命,成为了20世纪最具破坏性的自然灾害之一。然而,就在距离震中仅115公里的青龙县,47万人口却奇迹般地全部生还。这一震惊世界的"青龙奇迹"背后,是一位普通县委书记在生死攸关时刻作出的非凡决策。 时间回到1976年7月初,青龙县的日常生活开始出现异常。当地群众陆续发现,平日里独来独往的老鼠忽然成群结队地迁移,夜晚时分,街巷里回荡着狗群此起彼伏的哀鸣声。更令人不安的是,青龙县多个地区的井水水位开始出现反常波动。有的地方井水突然上涨,有的地方则莫名其妙地降低,甚至有村民报告说看到地下水从地面喷涌而出。这些异象很快引起了县委书记冉广岐的重视。 在河北这片土地上,地震并非罕见。历史记载中,这里曾多次遭受地震的重创。7月16日,他当机立断,以县政府名义发布了地震警报。随即,一场规模空前的防震部署在青龙县全面展开。冉广岐紧急召集了800多名干部召开动员会议,明确提出了"宁可信其有,不可信其无"的防震工作方针。 他说:“如果预测不准,我承担一切后果,宁愿丢掉我的乌纱帽,这47万人我也一定要保下。”随后力排众议,把青龙县47万民众疏离到室外生活。全县男女老少日不闭户,夜不内宿。

中国是一个地震多发的国家,有着超过4000年的地震记录历史。从公元前1177年到1969年,除去一些资料不确切的年份,共发生了2097次震级达到5级或以上的地震(部分数据来自史料推断)。其中,8级及以上的地震共有18次。 先秦时期,人们对地震的理解主要来源于原始的传说和自然崇拜,这些观念充满了自然与超自然的元素。“震”字的本义源于霹雳,最早与雷电相关。春天,河蚌张开时被称为“辰”,而“辰”字上半部分加上“雨”字后便形成了“震”。《周易·说卦传》中提到,“震为雷,为龙”,说明了雷电与震动的紧密联系。 最早的一次大地震出现在公元前780年的陕西岐山。这次地震在《国语·周语》一书中有记载,描述了“西周三川皆震,是岁也,三川竭,岐山崩”的场景。三川指的是今陕西省的泾河、渭河和洛河,估计这次地震的震级超过了7级。 随着历史的推进,大地震的记录逐渐丰富。公元138年,东汉永和三年,金城、陇西地区发生了7级左右的地震。值得注意的是,这次地震是人类历史上首次被震动仪器(张衡的候风地动仪)记录下来的地震。 1966年,河北邢台发生大地震后,周总理亲自前往灾区并提出了“地震能否预报”的问题。许多专家认为,科技发达的国家如美国、日本和苏联尚未解决这一问题,因此中国也难以做到。然而,周总理力排众议,委托李四光领导中央地震工作小组,专门负责地震预报的工作。 一个由中学生、教师、工人、农民及专业科学家组成的庞大团队迅速投入到预测地震的工作中。中国的第一代地震预报专家们,通过对地震发生的区域进行划定,成功预判了多个可能发生地震的区域。专家们曾反复强调:要注意河北河间,要关注渤海、四川松潘、唐山等地。