1980年,时任辽宁省委书记的任仲夷转任广东省委书记。到达广东后,任仲夷遇到的第一个难题就是“缓改革”的阻力。

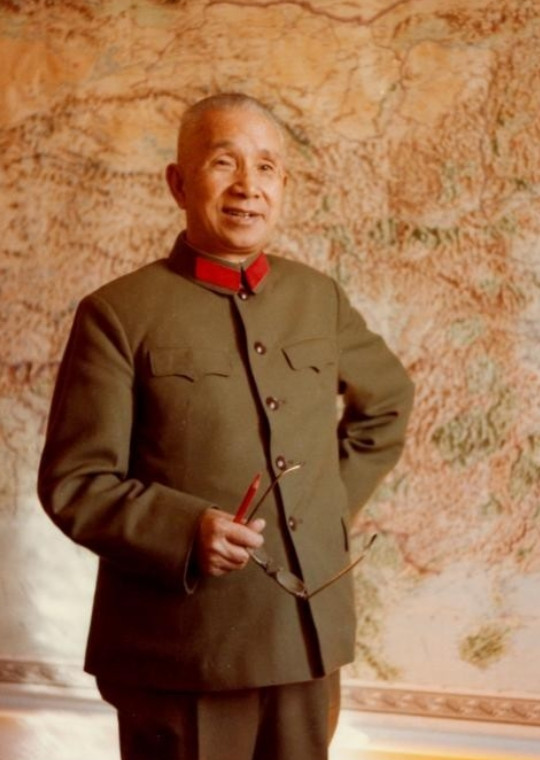

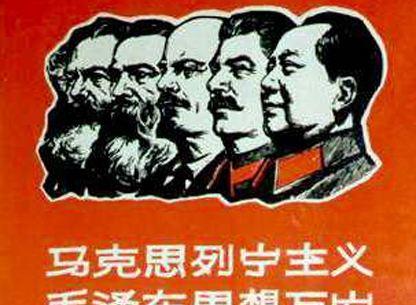

在我国的改革开放历史中,任仲夷是一位具有重要地位的人物。20世纪80年代初,他在广东这片改革的试验田上,大胆推动各项开放举措,使广东和深圳特区成为中国经济最活跃的地区之一。如果说邓公是改革开放的总设计师,那么任仲夷就是改革开放的“开路先锋”。 1914年9月,任仲夷出生于河北邢台市一个名叫西小庄的村庄。他的家庭条件并不宽裕,甚至可以说非常困难。然而,与村中其他家庭不同,任仲夷的父母尽管辛劳了一生,却深知读书的重要性,认为只有通过读书才能改变命运。他们不辞辛劳地劳作,执意将任仲夷送入学校读书。任仲夷是一个懂事的孩子,清楚父母供他读书的艰辛,因此在学习上格外用功。 1935年,仍在大学就读的任仲夷参与了“一二·九”抗日救国学生运动。在大学期间,他学习并接受了许多新思想和新文化,对马克思主义也有了初步了解。面对国家危亡,早已将爱国之心融入骨血的任仲夷无法置身事外。1936年,他正式加入中国共产党,从此投身于革命事业。 1939年,东进支队驻扎常庄时,旗杆门的主事人颜景嵩将家中大部分房屋腾出,供鲁西区委党校办公和上课使用,展现了一位读书人的抗日情怀。当时,党校校长赵镈住在村东,而副校长任仲夷与妻子王玄则在旗杆门的偏房授课和住宿。在颜景嵩面前,任仲夷和王玄以晚辈自居,称其为大叔,而颜景嵩则尊称二人为先生。 在日军九路围攻东进支队和山东纵队六支队之前,任仲夷和王玄外出授课,因此未参与陆房突围战。战斗结束后,他们继续在鲁西地区工作,直至1939年9月调往冀南。任仲夷在冀南行署任教育处副处长,而王玄则担任冀南地区党委宣传队长。

1981年初春,北京中南海。一场关系国家经济发展方向的重要工作会议正在进行。会上,一位与会领导提出了"缓改革、抑需求、重调整、舍发展"的十二字方针。这些词语背后,折射出当时一些人对改革步伐的担忧。作为广东省委书记的任仲夷坐在会场中,他对这个"缓改革"的提法持不同看法。在他看来,当前经济领域出现的诸多问题,恰恰是改革进程过慢所导致的。 这场会议让任仲夷回想起半年多前初到广东时的情景。1980年,他从辽宁调任广东省委书记。从东北重工业基地到南方改革前沿阵地,这是一个重大的工作转变。辽宁与广东两省情况大不相同,但都面临着改革的紧迫性。任仲夷深知,广东作为改革开放的前沿阵地,比其他地区承担着更重要的使命。 到任伊始,任仲夷就发现广东面临着诸多现实困境。一方面是经济发展的内在需求强烈,另一方面则是体制机制的掣肘。如何在"稳"与"进"之间找到平衡点,成为摆在他面前的一道难题。特别是在某些领域,改革的阻力尤为明显。例如在私营经济发展问题上,争议声音此起彼伏。 就在这个关键时期,一位正在撰写研究生论文的青年经济学家郑炎潮提出了一个重要观点。他认为,在社会主义初级阶段,私营经济的发展是一个客观存在的经济现象,需要得到正确认识和适当扶持。这个理论为任仲夷提供了重要的智力支持。 1980年,随着广东改革开放的启动,习仲勋、杨尚昆调任中央,广东的领导班子需要新的接棒人。经过中央慎重考量,任仲夷和梁灵光被委以重任。11月,二人正式赴任,肩负改革使命,承载南粤人民的期望。 任仲夷到任后,迅速提出了“计划调节和市场调节相结合”的原则。在1980年至1985年间,他主导了一系列重大改革,包括外贸、物价和投资体制改革,支持蛇口工业区的行政创新。在推动基础设施建设时,他意识到单靠财政资金效率太低。 便创新性地提出“借鸡生蛋”的理念。例如,他主导修建广深线中堂大桥,采用“贷款修路、收费偿贷”的方式。这一模式成功后,又推广到“以电养电”“以路养路”等多个领域,为广东的经济要素高效流动奠定了基础。

改革过程中,广东也面临走私、贩私等问题。中央有人指责广东“放羊”,甚至称任仲夷为“任胡来”。面对压力,任仲夷两次被召入京,提交检查。他坦言,检查有真心的内容,也有违心的部分,因为他不同意“广东活过了头”的说法。他认为广东改革尚有许多潜力未被释放。在经济建设中,他大胆放权,支持下级采用“先斩后奏,边斩边奏”的方式开展工作。对于新事物,他提倡试点和包容,以更开放的胸怀解决问题,激发干部的改革热情。 1985年春节,任仲夷因天气突变患上脑中风,语言功能一度丧失。他拒绝住院,为避免引发猜测和恐慌,只在内部宾馆接受治疗。他坚持学习绕口令,写下“我不相信老天爷要收回我的说话权”,鼓励自己。几天后,他奇迹般恢复了语言功能。意识到自己已年老体弱,正值中央提倡领导年轻化,他毫不犹豫提出退休申请。 2005年11月15日,任仲夷因病在广州逝世,享年92岁。在中国改革开放的历史中,他是一位标志性人物,被誉为最重要的改革者之一。