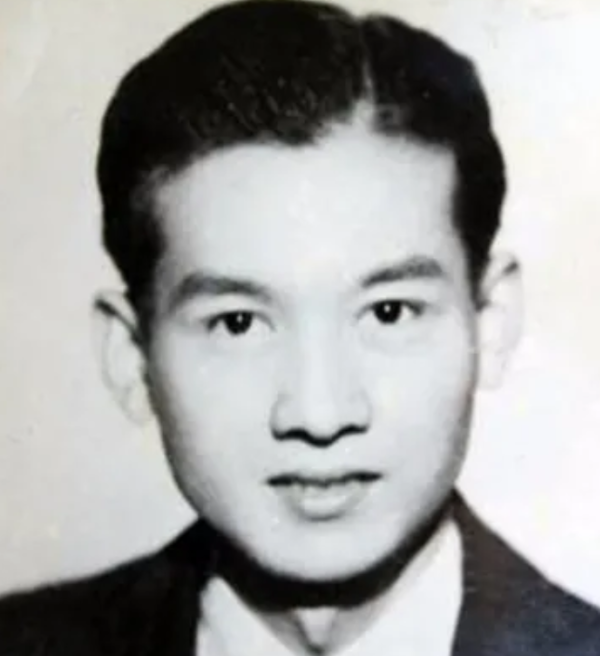

1939年4月10日,拥有40辆大客车和60亩果园的马来西亚华侨殷华生偷偷坐上船,回国支援中国人民抗战。他的父亲驾车急速追到港口,声嘶力竭的一遍遍大喊儿子的名字,殷华生躲在船舱里泪流满面,可他硬是没有出来招呼父亲,而是朝着父亲的方向跪下,哭着给父亲磕了三个响头。

那天马来西亚槟城港汽笛长鸣。26岁的殷华生蜷缩在货轮底舱,甲板上父亲撕心裂肺的呼喊被海风绞碎。

他面朝港口方向重重磕了三个响头,怀中紧揣变卖40辆客车和60亩果园的支票,那是他给战火中的祖国准备的“嫁妆”。

船舱铁板冰凉,咸涩海风钻进舱缝,混着他满脸泪水的滋味,像极了他最后一次吃父亲果园芒果的甜涩交加。

殷华生本是槟城最年轻的运输公司老板。

棕榈树荫下的停车场排列着锃亮客车,橡胶园里流淌乳白汁液,新婚妻子抱着女儿在洋房前朝他微笑。

但1938年的《南洋商报》击碎了这安逸,南京大屠杀照片占满整版,陈嘉庚的《第六号通告》刺入眼帘,“凡吾侨具驾驶修车之能者,速归国效命!”

在得知这个消息之后的他心中立马有了打算。

他自己很清楚,这一去,生死难料,很可能将会是永别。

但是他感受到了祖国的召唤,他不得不去,没有什么能挡住他的爱国之心。

就在当夜,他撕毁父亲安排的船票,将果园股权秘密转给华侨商会。

临行那晚,女儿襁褓里的奶香浸透衣衫,他在妻子枕边留下字条,待山河无恙,必踏月归来。

此刻的南洋正涌动着归国暗流,新加坡富商之子林春材谎报年龄应征,女教师白雪娇剪去长发扮作男装,16岁的蒋印生用炭灰抹脸遮掩稚气。

他们登船时齐唱《告别南洋》,浪涛声淹没“再会吧,南洋”的颤音。

燃热滇缅公路的凶险远超想象。

殷华生亲手改造的客车在云南高原显露出致命缺陷,加焊的铁架使车身重心偏移,急转弯时轮胎悬空半米。

那夜暴雨中,车队行至惠通桥,副驾驶突然嘶吼敌机!照明弹瞬间将山谷照如白昼。

炸弹落进澜沧江的刹那,他猛打方向盘冲进崖下石缝,飞溅的弹片削掉后视镜,车厢里盘尼西林玻璃瓶碎裂的声响,比爆炸声更刺耳。

这群南洋青年被迫进化成雨林生存者,用芭蕉叶接雨水过滤发动机水箱,砍毛竹制成防滑三角木,发明“车灯竹竿测距法”应对浓雾。

然而疟疾才是真正刽子手,机工陈龙杰高烧40度仍握紧方向盘,临终前央求战友,“把我埋在路边,我要看着鬼子滚出中国!

他的父亲,那位捐赠过整支车队的马来亚巨富,半年后在报纸角落发现儿子死讯,捧着遗骨亲手葬回滇缅公路。

畹町转运站油灯下,殷华生写就此生最后的谎言,儿今主管仓库,日日饱暖,父亲勿念。

信纸掩盖着肋骨的剧痛,上周为避让难民牛车,他连人带车滚下百米陡坡,断骨刺破的伤口洇透纱布。

这样的欺骗持续三年,第一年谎称“昆明气候宜人”,实则高烧时嚼奎宁止疼。

第二年描绘“顿顿米粮充足”,暗地里和饥民分食野果。

第三年父亲捎来肉脯与家书,他蘸着血水回信“一切安好”,未提日军已侵占马来亚家园。

1942年惠通桥炸毁那日,他疯抢着最后一车军火驶离,身后冲天火光吞噬未过桥的战友。

当听闻父亲携家眷逃进山区,果园被日军强占,他在怒江边朝东南方再磕三头。

这次没有眼泪,只有方向盘上暴凸的青筋爹,等儿用炮弹给您讨回家园!

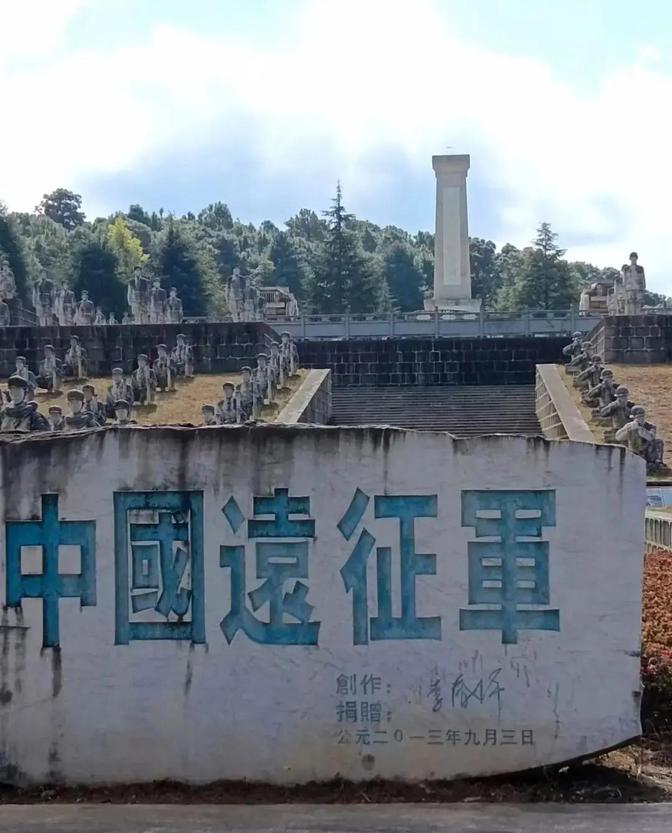

战争结束时,3200多名南侨机工仅剩不足2000人。

殷华生带着满身伤疤回到槟城,却只见祖宅焦土,果园枯树。

侨胞告诉他,父亲因日夜悬心,已于1943年咳血而亡,而妻子改嫁前将女儿托付教会,孩子病死在难民棚。

他跪在荒草丛生的家族墓园,终于发出离港那日压抑的嚎哭,三个响头换来的,竟是半生天人永隔。

多年后清明,云南畹町南侨机工纪念碑前,94岁的守碑人叶晓东擦拭着“殷华生”的鎏金刻字。

他曾是机工陈团圆的遗腹子,父亲被日军活埋时他才三个月大。

六十年来,他见证着历史重获光芒,殷华生们用方向盘撑起抗战“输血管”,三年运载50万吨军火,每公里牺牲一人。

而叶晓东等后人奔走四十载,促成“南侨机工档案”入选《世界记忆遗产》,全球设立7座纪念碑。

机工后代创作《南侨颂》组歌巡演三大洲,新加坡广东义山三角碑刻满中英文姓名。

当新马学子在纪念馆触摸弹痕累累的车门,当滇缅公路遗址长出象征和平的龙胆花。

殷华生们当年紧握的方向盘,仍在为世界转动着警示,有些离别是为让千万人归家,有些牺牲是为给历史校准方向。

滇缅公路的弹坑早已被野花填满,但每当山风掠过畹町纪念碑,3200多个名字便在阳光下闪烁。

殷华生们用生命诠释的真理,随年轮沉淀得愈加清晰,最重的行囊是故土,最远的归途是和平,而方向盘永远朝着家的方向。

向爱国华侨殷华生先生致敬!向3200余名爱国华侨致敬! 他们虽身处海外,心却向着自己的祖国和民族。

无论身处何方,吾心依旧是中国心!