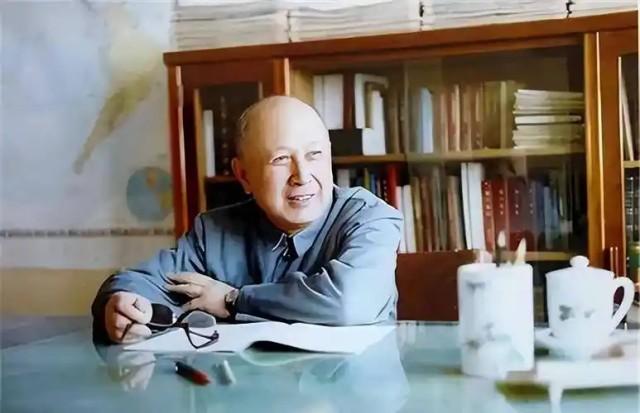

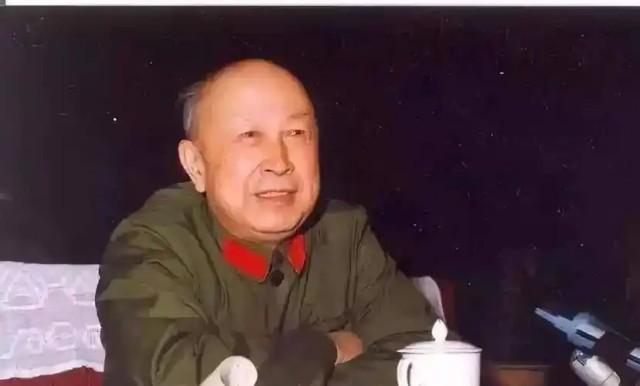

1956年,钱学森分到了一辆蓝色轿车,全北京只有2辆,可聂帅得知后却勃然大怒:赶紧换掉! 钱学森回国是在1955年10月。那一年,《人民日报》头版用醒目的标题宣布:“钱学森已安全抵达北京。” 这位曾在美国加州理工学院任教的空气动力学泰斗,打破了对华技术封锁的坚冰,让中国拥有了航天和导弹事业的“总设计师”。 美国海军次长金布尔曾愤怒地告诉记者,“让钱学森回中国,比损失五个师还严重。” 这句评价,既是惋惜,也是警钟。他的归国,不仅是科学回归的胜利,更成了中美冷战博弈中的一记重击。 而聂荣臻,作为当时主管国防科技的副总理,深知这句话的份量。那年,北京的特务活动并不鲜见。 1956年,全国登记在册的反革命分子超过115万,其中不少是从台湾渗透而来的间谍。 钱学森身处的,是一场没有硝烟的战争。他的每一个行踪,都可能成为境外间谍的目标。蓝色轿车的出现,恰如一面旗帜,太显眼,太危险。 那辆车在北京城中穿行,几乎无人不识。一位警卫回忆说,“只要看到那辆车,大家就知道是钱学森出来了。”这对于一个被高度盯防的大科学家而言,无异于将他暴露在枪口之下。 聂荣臻的怒火,不是情绪的释放,而是战略的预判。他立刻下令:“换掉这辆车,换成黑色,低调,不显眼。” 很快,钱学森的专车不再是一辆,而是三辆。每天出行前,他的路线都由警卫小组临时决定,三辆车轮番上阵,真假难辨。 车内安插便衣,沿途设暗哨。甚至连饮食,也开始设专人检验,十八项指标一项不落。为防万一,食品还需由不同来源采购,分批试吃。 这不是小题大做,而是一套系统性的安全防护方案。聂荣臻深知,一个人的安危,关乎一个国家的未来。 1958年,酒泉基地发生了一起令人后怕的事件。钱学森乘坐的专车,刹车系统被人动了手脚。车在高速行驶中失控,幸而驾驶员经验老道,最终化险为夷。 事件发生后,周恩来亲自签署指令,要求对所有科学家的安保措施全面升级,“必要时,准予执行武力反击”。 这已不再是预警,而是实战。从那以后,钱学森外出,不再单独行动,而由安保人员全程跟随,连住处的门锁都改为特制编码锁。 在那个物资极度匮乏的年代,这种安排堪称极致。但所有人都明白,他不是一个普通的科学家。 在这一切背后,聂荣臻一直是最坚定的后盾。他不仅仅是科学家安全的守护者,更是科研自由的倡导者。 1956年,国防部设立五局,负责导弹与航天的技术管理。但随着工作推进,行政干预越来越多,钱学森被迫频繁出席会议、审阅公文,科研时间被大量压缩。 聂荣臻得知后,当即拍板,撤销五局行政职能,设立独立科研团队,明确“科研人员只管技术,不参与行政”。 当“东风二号”实验失败时,一些人指责钱学森技术路线错误,要求启动问责程序。 聂荣臻一锤定音,“技术问题,不追责,继续试验。”他的这句话,稳定了团队的军心,也保住了中国导弹事业的脊梁。 1958年反右运动期间,知识分子风声鹤唳。一些归国科学家开始噤声,担心被扣上“右派帽子”。 钱学森也曾在内部会上提出系统建设中的不足,被人告发。又是聂荣臻站出来,斩钉截铁地说,“他是说问题,不是反党。不能把科学讨论变成政治斗争。” 正是这种“技术当家”的理念,让钱学森在极端复杂的环境中,依旧能够全身心投入科研。 1964年,中国成功试爆第一颗原子弹,钱学森的团队是核心骨干。没有那辆蓝色轿车之后的隐蔽保护,就没有今天中国的“两弹一星”。 这场风波的余音,在三十多年后仍在回响。1991年,聂荣臻在晚年提出,为钱学森授予“国家杰出贡献科学家”称号。他说,“我们欠他一个荣誉,也欠他一个公正评价。” 钱学森晚年曾说:“科学没有国界,但科学家有祖国。”这句话,既是他的信仰,也是他一生的写照。 而那个被叫停的蓝色轿车,更像是一个隐喻,象征着一个时代的清醒与软肋,象征着在风雨之中,中国对人才的珍视与保护。 信息来源: 《纪录片披露:钱学森在美国曾遭受13天非人折磨,一度失去语言能力》——共青团中央

囧先生

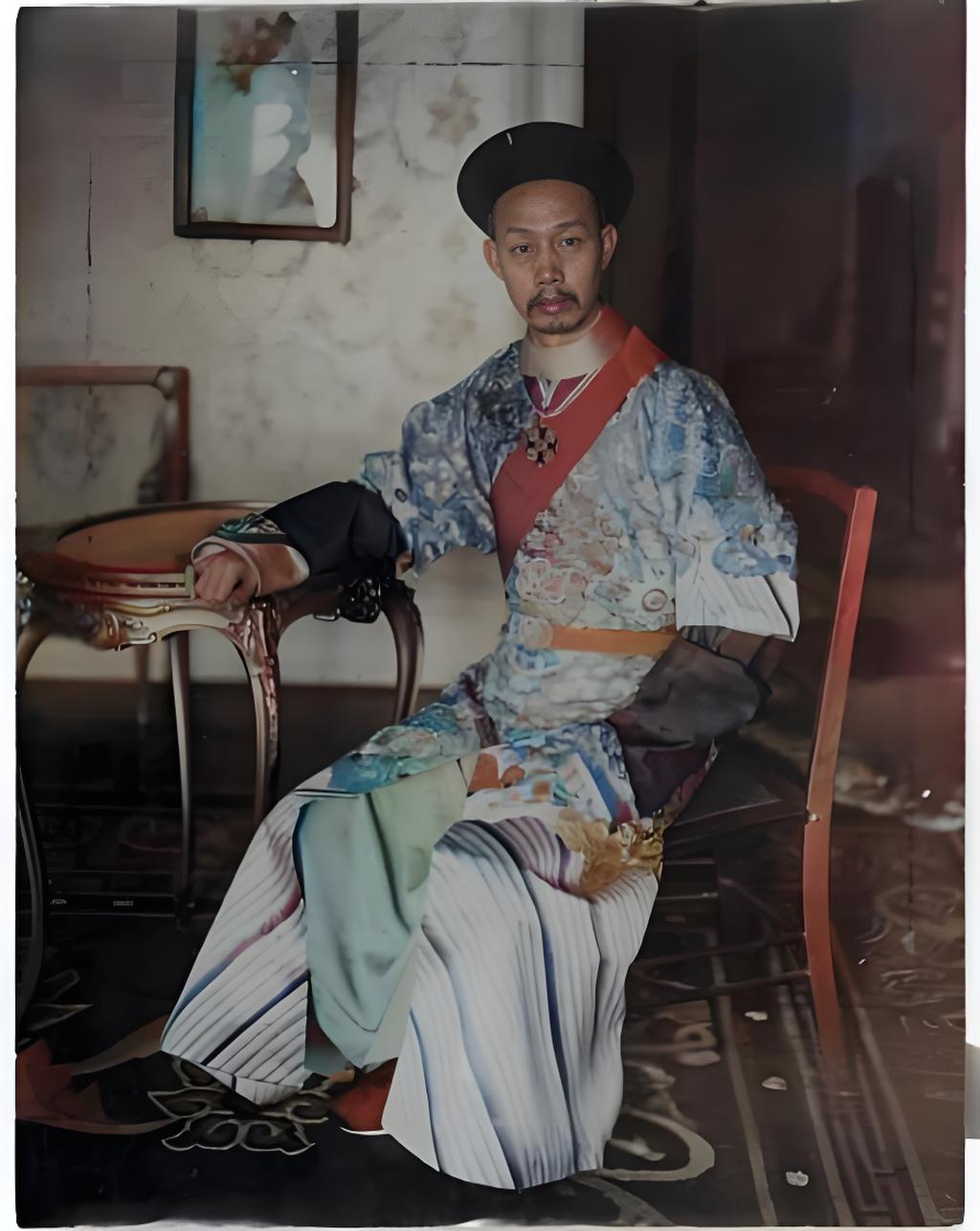

749局就是这个时候成立的