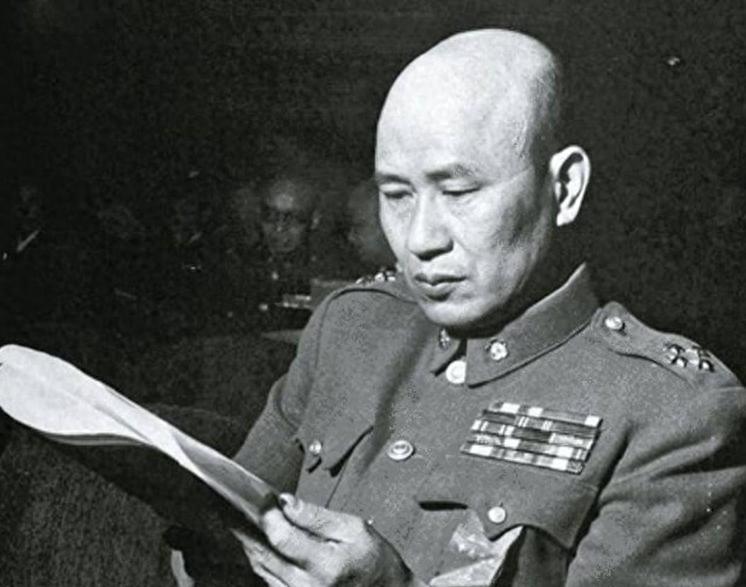

1943年,国军上将被日伪军包围,伪军司令喊话:老长官,快投降吧 “1943年5月12日拂晓,’老长官,快投降吧!’粗哑的嗓音沿着沂源南山的山谷滚了下来,混着潮湿的雾气钻进每个人的耳膜。”突兀的喊话把于学忠从沉思中扯回现实,他抬头望去,扩音喇叭后那张熟悉而又陌生的脸正是昔日部下吴化文。 包围圈有三层,最外是日军机枪火力点,中层是吴化文的暂编师,最里圈则是日军突击队,火箭筒和掷弹筒密密麻麻。于学忠心知硬拼很难突过去,可若束手就擒,数千官兵的血性将被泥淖般的投降吞没,他绝不接受。 几小时前,日军从博山一路南下,以装甲车开路,步坦协同推进。吴化文识得旧长官的惯用线路,专挑山口设卡。若非内部情报,日伪不可能如此精准。于学忠暗暗思量,情报多半来自几天前被俘的勤务兵,方向图与暗号一并落入敌手。 时间拨回二十多年前。1918年,直系北洋军第六师一个被炮火轰得灰头土脸的营里,营长于学忠一手把刚满十八岁的山东小伙魏凤韶拉进战壕。两人差着十来岁,却因为一次拼刺刀结下交情。此后无论辗转川北还是皖西,只要能见到彼此,便像遇到老乡一样踏实。 北洋旧军阀瓦解后,于学忠投奉军,魏凤韶没跟去,他与张宗昌闹翻,干脆回龙口种地。1926年北伐军一路北上,山东青年被革命口号点燃,魏凤韶披挂再出山,凭勇猛连升营长、团长,却在派系盘根错节的南京军政部屡屡碰壁。 1937年卢沟桥烽火冲破华北,他的团被抽调至上海,而后又被拆散补充别部。师部留守主任这顶“高帽”让魏凤韶火冒三丈:有兵无权,和被关在笼子里差不多。积郁之下,他主动递条子请前线差,几进几出长江北岸,虽立了功,却折了半数弟兄。师长一句“擅离编制”,把他的兵权一笔勾销。 那年冬天夜里,他在军报上看到老首长于学忠坐镇鲁南,总揽鲁苏战区。魏凤韶把手里仅剩的津贴换成干粮,扛包步行,一千多公里,翻峨嵋岭、过大别山,三个月才在郯城郊外见到于学忠。老长官一句“兄弟受苦了”,抵过千言万语。自此,他任总部副官处长,手中虽无重兵,却能贴身护卫,心满意足。 1943年初,日军因山东粮秣短缺,决定对泰沂山区来一次“扫荡—清乡”联合行动。第十师团主攻,吴化文配合。根据截获的电报,5月11日至15日为主要突击窗口,所有铁路、公路据点联动。于学忠判断自己所属部队若深陷丁字路口,必遭合围,于是下令后撤徐集。哪料刚出沂河,就撞进伏击圈。 激战三小时后,国军减员三成。夜色将临,山路狭窄,机枪火舌来回扫,哀嚎夹杂着尘土。魏凤韶突然靠近:“长官,借您大衣。”他语速很平,一边解扣子一边把自己的汗衫往外一掏,于学忠一怔,随即明白这是调虎离山。“兄弟,记住路线,曙光岭后会。”于学忠低声回应。 他们互换军帽、肩章,分头突围。魏凤韶带十余骑朝西北方向冲,一路故意泄露足迹。日军侦骑见到熟悉的三颗将星,立刻呼叫大队追击。枪火远去,南侧的于学忠趁夜穿林越壑,带主力成功脱离。 翌晨,吴化文在麻栎沟口外见到被弹片炸烂大衣的俘虏,惊得说不出话来。日军军官要拍照存档,魏凤韶挺直脊梁,只说一句:“我是中国军人,问话省省。”短促的点射声后,一切戛然而止。 沂水河畔,尚未脱险的于学忠得到讯息,面色木然。他把指北针摘下,塞进怀里,很久不言。当天夜里,他命工兵给魏凤韶择高地安葬,坟前插一根削净的松枝,上刻“少将魏凤韶之墓”。三个月后,阵地重回中方手里,墓碑换成青石,却仍保留那根旧松枝,据说是于学忠坚持。 1945年抗战胜利,鲁南忙着清收各种档案。有人问于学忠当年若非魏凤韶调虎离山,会否就此被俘。他答得干脆:“军人遇敌,生死各有其份,不同的是,有人替兄弟挡了最难的一挡。”随后他沉默良久,再无多言。 魏凤韶的名字没有出现在国民政府颁布的“抗日阵亡将士录”前列,也未列入后来的“忠烈祠”首批名单。战乱年代,檐角风铃响一下就被尘封。多年以后,一位鲁南老兵对后辈提起这段往事,语气平淡,却紧握的指节依旧发白:“那小子成天嚷嚷着要打鬼子,结果真用命把咱们扛了出去。” 今日行经董家峪南山,山势依旧嶙峋,松针落地有股浅浅的清香。偶尔有耕牛低头啃草,人们多不知那里埋过哪一位山东汉子。可在当年的生死缝隙里,他用一件大衣、一次假扮,把战线往后拉了十余公里,也把上万人的生命挽住。那一瞬间,军人的价值已在硝烟深处刻下无声坐标,谁也抹不去。