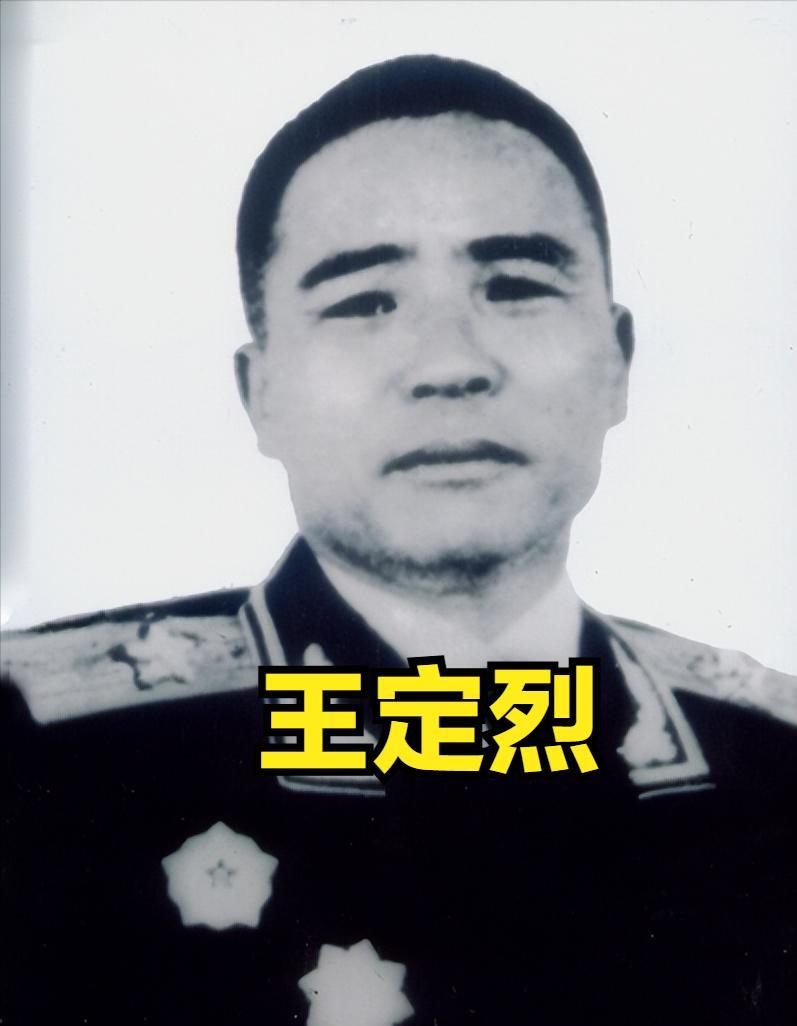

1950:一声“掉头”,恩施王定烈如何靠“直觉”与“细节”决胜千里? 在1950年的恩施大地,硝烟弥漫,一支特殊的战争正在悄然进行——剿匪。这不仅仅是火力与火力的较量,更是一场智谋与胆识的博弈。 而在这场看不见的战争中,恩施军分区司令员王定烈,以其近乎本能的警觉和对细节的极致把控,书写了一段令人拍案叫绝的传奇。 那一年,王定烈司令员正驱车前往剿匪前线,不料途中得知参谋在出发前曾“通知”过目的地,一股莫名的不安瞬间涌上心头。凭借着军人特有的敏锐直觉,他二话不说,当即下令司机“原路返回”! 这突如其来的指令,让随行的参谋们一头雾水。然而,次日,侦察科长的一番话,彻底印证了王定烈的“先见之明”:“司令员,昨天幸亏我们回来了,有一股土匪就在半路设下埋伏,准备对您实施伏击!” 大家或许会好奇,王定烈何以拥有如此超乎寻常的洞察力?答案,要从他那段峥嵘岁月说起。他17岁便投身革命洪流,跟随红军踏上漫漫长征路。 在甘肃祁连山的绝境突围中,战友们一个个倒下,他与寥寥数人凭借着顽强的生命力,在漆黑的夜色中摸索行走几天几夜,才得以重返大部队。 这种从血与火中淬炼出来的生死经历,赋予了他对危险近乎本能的预判能力。 抗日战争时期,王定烈在豫中一带开展游击战。有一次,他一眼就识破了混进根据地的伪军探子。那家伙虽然伪装成寻常老百姓,裤脚却沾着城里才有的煤灰,这与常年在地里劳作的农夫形象格格不入。像这样细致入微的观察力,早已融入他的血液。 来到恩施剿匪,王定烈更是将这种警觉发挥到极致。彼时,土匪与国民党残余势力勾结,凭借着山区复杂的地理环境,频频设伏。 王定烈上任伊始便发现一个蹊跷的现象:每次部队展开行动后,土匪总能提前转移,这其中必然有内应。 当他得知参谋已通过电话将行程通报给来凤县时,坐在吉普车里的他,思路飞快运转:电话线就架在路边的电线杆上,土匪随便连接一根线,岂不是就能轻易监听,这不就等于将我方部署公开告知敌人了吗?正是基于此推理,他毅然决定掉头,才躲过一劫。 王定烈并未止步于此。他立刻采取雷霆手段,命令部队将所有电话线更换为地下电缆,同时巧妙地利用明线故意传递虚假情报。 结果呢?土匪监听后信以为真,倾巢而出,却不料一头撞进了王定烈预设的包围圈,一举活捉三百余名土匪。有人可能觉得他这是小题大做,但王定烈深知,剿匪不仅是硬碰硬的军事对抗,更是智谋的较量。 他还玩起了“真假司令”的策略:自己坐镇司令部运筹帷幄,却让警卫员扮演成他本人,乘坐车辆四处“巡视”。 土匪几次精心策划的伏击都扑了个空,最终气得破口大骂。更令人称奇的是,他将缴获的土匪电台重新改装,反过来监听敌军通讯,甚至连土匪晚上在哪里喝酒、何时进行活动都了如指掌。 然而,王定烈最让人敬佩的,是他对当地百姓的深厚情感。有一次,部队追击土匪进入一个村庄,战士们发现几户人家烟囱冒着炊烟,准备直接冲入搜捕。 王定烈却制止了他们。他亲自带领几名士兵进村细致查看,发现那的确是普通村民正在做饭。他当场立下铁规:今后进村搜查,必须先高声喊三遍,确认无误方可进入,宁可放走土匪,也绝不能冤枉一个无辜百姓。 正是这一举措,让土匪彻底失去了百姓的支持,成了人人喊打的“过街老鼠”,后来甚至有不少土匪是被当地民众捆绑着送交部队的。 或许有人会质疑,王定烈如此谨慎的行为,是否会影响剿匪效率?事实恰恰相反。他在恩施一年半的时间里,歼灭匪徒万余,缴获枪械近万支。 这些斐然的战果,正是他细致入微、深谋远虑的证明。如同他常对战士们强调的:“土匪隐藏在暗处,我们就要比他们更懂得隐蔽,更能够洞察先机。” 如今重新审视这段历史,王定烈那一声“掉头”,绝非偶然的拍脑袋决策。那是一个身经百战的老军人,用半辈子血与火的磨砺,积累下来的宝贵经验的结晶。 他用实际行动雄辩地证明,真正的战场智慧,往往蕴藏在那些最容易被忽视的细节之中。 各位朋友,对于王定烈司令员的这份传奇,你们有什么看法?欢迎在评论区分享你的观点!