1960年,苏联违约,召回了在华科学家。临走时,一苏联专家悄悄告诫核研所:“你们有王就够了,他是核武研究专家,即便我们离去也无妨。”

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

1960年的夏天,北京西郊原子能研究所的灯光亮得比往常更久,窗外的知了叫得人心烦,屋里的气氛却比三伏天的闷热更让人透不过气,苏联政府一纸照会突然砸下来,要求一个月内撤走全部在华专家。

那些带着小红本走遍中国机密单位的苏联人,连夜打包行李时连烟灰缸都要敲碎,生怕留下一丝技术痕迹。

核研所走廊里回荡着铁皮箱拖地的刺耳声,有人看见苏联专家把成摞图纸塞进焚化炉,火苗窜得老高,把中国科研人员的心都烧焦了。

就在撤离前夜的暴雨中,研究所厕所的灯泡忽明忽暗,蓄着络腮胡的苏联专家组长伊万诺夫把中国同事拽进隔间,雨水顺着他的雨衣滴在瓷砖上汇成小洼。

他掏出口袋里皱巴巴的烟盒,在锡纸背面飞快写下几行公式:“P-2导弹的燃料配比,误差不能超过千分之三。”

烟盒被塞进对方手心时,他喉咙里滚出带着伏特加味的低语:“你们有王就够了,他比我们所有人加起来都强。”这个被加密成单字的暗号,像颗火星溅进了中国核工业的冻土。

王淦昌当时正在青海金银滩的帐篷里啃冷馒头, 这位53岁的物理学家刚结束在杜布纳联合原子能研究所的工作回国,西装还没换就披上了羊皮袄。

苏联专家撤离时带走了浓缩铀工厂的工艺流程图,正在建设的兰州铀浓缩厂突然成了没有说明书的拼图。

项目组年轻人急得嘴上起泡,王淦昌却蹲在厂房地基旁扒拉算盘珠:“他们不给离心机参数,咱们就用气体扩散法从头算。”

他裤脚沾着高原的草籽,笔记本里画着比莫斯科图纸更精细的受力分析,当年在柏林大学师从诺贝尔奖得主迈特纳时练就的本事,此刻正在戈壁滩上复活。

酒泉基地的苏联专家撤走前故意调乱了加速器参数,王淦昌带着团队用初中物理的杠杆原理,把两吨重的电磁铁部件重新校准。

有次核爆模拟试验卡壳,他抄起榔头敲打反应堆外壳,靠震动频率判断内部零件状态,这手绝活让在场军工专家想起他年轻时修自行车的经历。

最绝的是苏联人带走核弹数学模型后,他带着学生用算盘打出了三万组数据。

当年在浙大教书时培养的动手能力派上用场,他们用自行车辐条和闹钟齿轮拼出替代装置,测试结果比进口设备还精确百分之五。

那位留下烟盒的伊万诺夫回到莫斯科就“被退休”了,二十年后他拄着拐杖重访北京,在军事博物馆看见自己当年偷偷保留的P-2导弹资料,居然变成汉字版技术手册摆在展柜里。

解说员不知道,玻璃柜后头还藏着个更惊人的故事,王淦昌拿到残缺资料后,发现苏联人故意写错了三个关键参数。

他在计算稿纸边角用红笔打了个叉,这个习惯源自1930年代在德国做研究时,导师教他识别学术欺诈的方法。

后来中国第一颗原子弹的起爆装置,用的正是他推翻苏联数据后重新设计的结构。

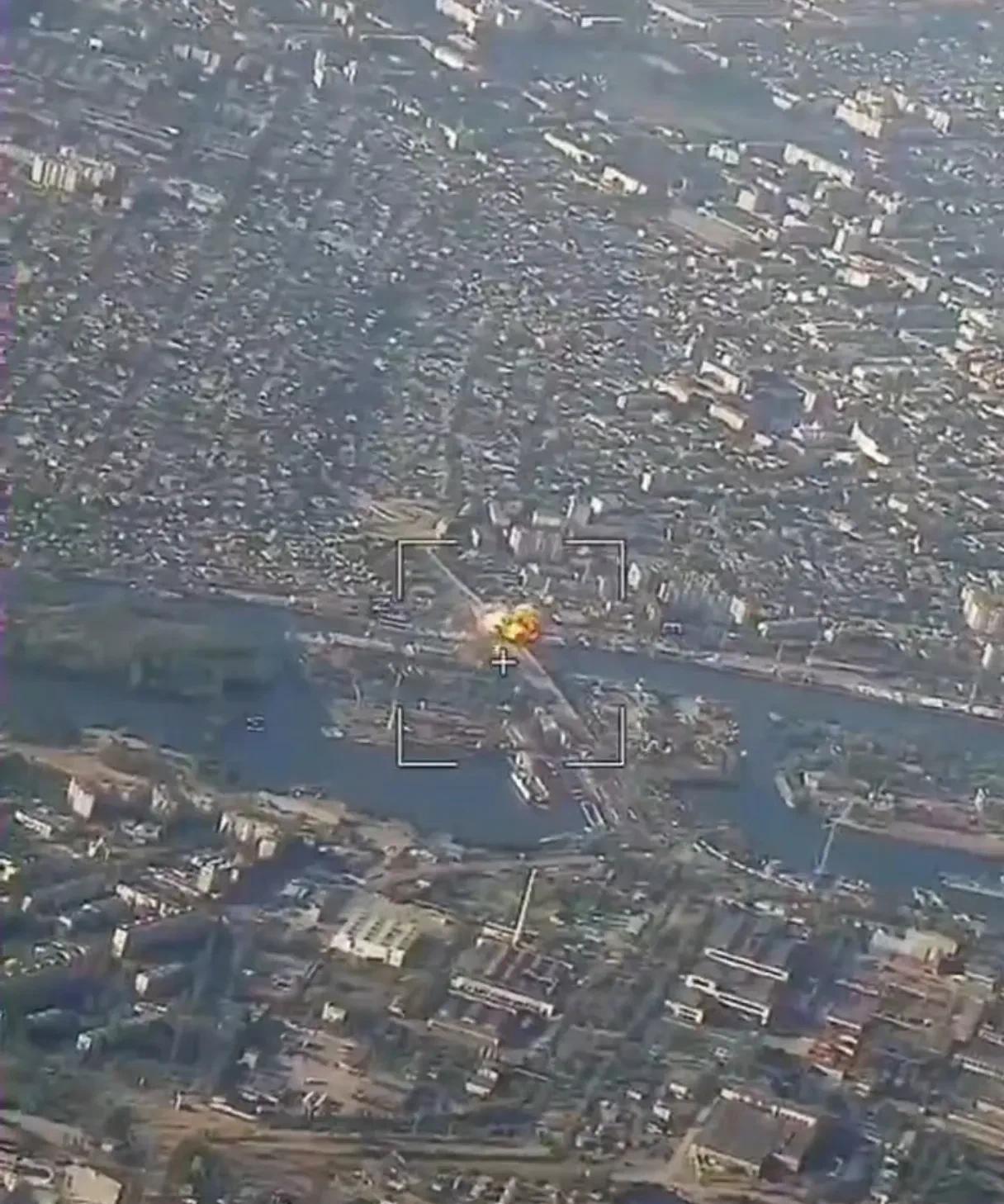

新疆罗布泊的沙暴刮了整整三天,1964年10月16日那天,王淦昌在爆心塔下最后检查线路时,防风镜被沙子打出密密麻麻的白点。

远处指挥所的喇叭突然传来俄语广播,赫鲁晓夫正在黑海度假村嘲笑中国“二十年也造不出原子弹”。

王淦昌把螺丝刀插进沙地,转身对助手说了句后来刻在九院礼堂墙上的话:“他们永远不懂,撤走专家那天,中国才真正开始造原子弹。”

下午三点整,比太阳还亮的光球从地平线升起时,研究所食堂的黑板上还留着王淦昌早上演算的流体力学公式,粉笔字在冲击波里簌簌掉落。