1949年,马识途前往茶楼接头,刚到茶楼,他就发现与他接头的地下党员,被特务跟踪,他脸色微变,刚要离开,却被两个特务盯上!

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

1949年初春的成都,空气里还带着几分寒意,马识途裹紧藏青长衫,腋下夹着一本旧书,沿着春熙路往悦来茶楼走去。

他走得不紧不慢,时不时停下来看看街边的糖油果子摊,或者假装整理眼镜,余光却扫视着周围的一切。

这是他多年地下工作养成的习惯,每一步都得留神,每一个陌生面孔都可能藏着危险。

茶楼门口挂着蓝布围裙,这是事先约定的安全信号,马识途在门槛上蹭了蹭鞋尖,留下暗号,抬头就看见蒲华辅坐在二楼靠窗的老位置。

蒲华辅的手指在桌面上轻轻敲了三下,这是接头的信号,马识途刚要迈步上楼,突然注意到蒲华辅身后跟着几个穿中山装的男人。

他们看似随意地喝茶,眼神却时不时往蒲华辅那边瞟,茶碗摆在桌上几乎没动过。

马识途心头一紧,这些人的站姿和眼神太熟悉了,特务。

蒲华辅也发现了异常,他冲马识途微微摇头,示意他别过来,马识途立刻会意,转身就走的冲动被他硬生生压住。

现在离开反而更可疑,他必须演下去,他若无其事地找了个角落的位子坐下,点了一壶蒙顶山茶和两碟点心,翻开书假装阅读。

借着扶眼镜的动作,他快速扫视整个二楼,五个便衣分散在各处,腰间鼓鼓囊囊,脚步沉稳,明显是受过专业训练的特务。

跑堂送来茶点时,马识途的手指在桌角敲了两下,蒲华辅的茶杯停在嘴边,这是撤退的暗号。

就在这时,楼下突然传来一阵吵闹声,两个挑夫为争座位推搡起来,茶碗摔在地上碎成几片。

所有人的注意力都被吸引过去。马识途趁机弯腰系鞋带,迅速翻到书中夹着情报的那页,确认火柴盒大小的胶卷还在。

他不动声色地结了账,慢慢走下楼,特意在糖油果子摊前停下脚步。

两个特务跟了上来,假装看街景,眼睛却一直盯着他。摊主是个精瘦的中年人,突然高声问他:"先生这书是从哪儿买的?"

马识途愣了一下,随即会意,抱怨道:"书店老板硬塞给我的,说是绝版货,我看也就一般。"

他一边说一边借着翻书的动作,把胶卷滑进了装竹签的筐里,摊主冲他眨了下眼,马识途明白这是自己人,他假装肚子疼,问了茅房的方向,拐进了一条小巷。

巷子里有个挑水的老汉,扁担上挂着半截红布条,老汉担着水桶跟在他后面,水桶里藏着真正的川西兵力情报。

三天后,马识途换了身绸缎庄掌柜的衣服,想再去与蒲华辅碰头, 刚到巷子口,卖纸烟的老太太突然摇响了铜铃,这是警报。

他绕到后院翻墙进去,屋里一片狼藉,砚台滚在墙角,地上散落着带符号的纸片,灶膛里还有没烧完的文件。

院门被踹开的瞬间,马识途从后窗翻了出去,混进街上拉布匹的板车队伍。

转过街角,他看见蒲华辅被几个特务架着,脸上带着伤,眼睛却始终没往他这边看。

三个月后成都解放,马识途在军管会翻看档案时才得知真相,蒲华辅在牢里熬不住酷刑,供出了二十多名同志,却始终没提马识途的名字。

原来那天在茶楼,特务紧盯着胶卷不放,却没想到真正的情报早就被挑水老汉送出了城。

这段惊险经历后来被马识途写进回忆录式小说《黎明前的战斗》,可惜在"文革"中被查抄丢失。

多年后,他的世交罗广斌将这段故事改编进了《红岩》,书中的"甫志高"原型正是蒲华辅。

马识途能全身而退绝非偶然。从1938年加入地下党开始,他经历过太多生死考验。

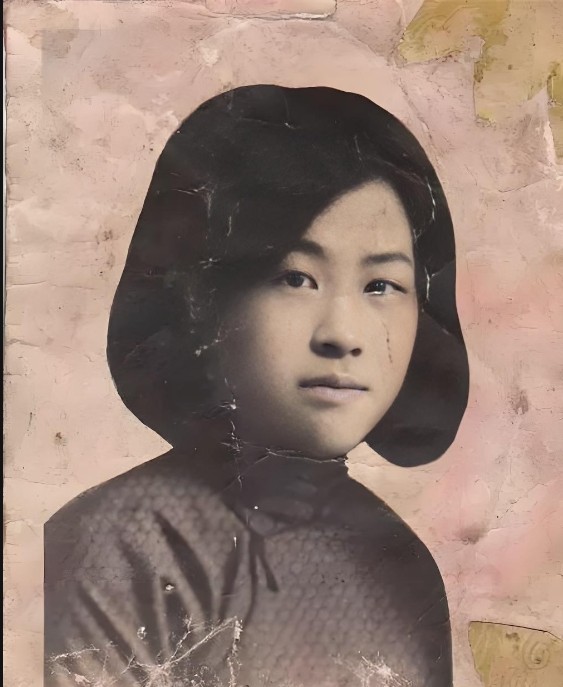

1941年妻子刘惠馨被叛徒出卖,抱着未满月的女儿走上刑场;1949年川康特委书记叛变,他的妹夫妹妹相继被捕。

每一次危机都让他更加谨慎,茶楼接头那天,他故意在摊位前长时间停留,让特务误以为摊主是同伙。

当特务分兵监视摊主时,他立刻抓住机会甩掉剩下的尾巴。这种随机应变的能力,是无数血泪教训换来的。

地下工作就像在刀尖上跳舞,稍有不慎就会万劫不复,马识途后来回忆说,当时成都街头到处是特务,他们甚至会在茶馆里假装醉酒,故意撞人试探反应。

革命者不仅要勇敢,更要有智慧,马识途能活到解放后,靠的不仅是运气,更是那份在绝境中依然保持冷静的定力。

他用隐秘的行动守住了信念,哪怕面对背叛和危险,也从未退缩,这种精神,正是那个年代无数无名英雄的缩影。

![有人吃这个🍉吗[惊恐][惊恐][惊恐]](http://image.uczzd.cn/8552308514211247504.jpg?id=0)