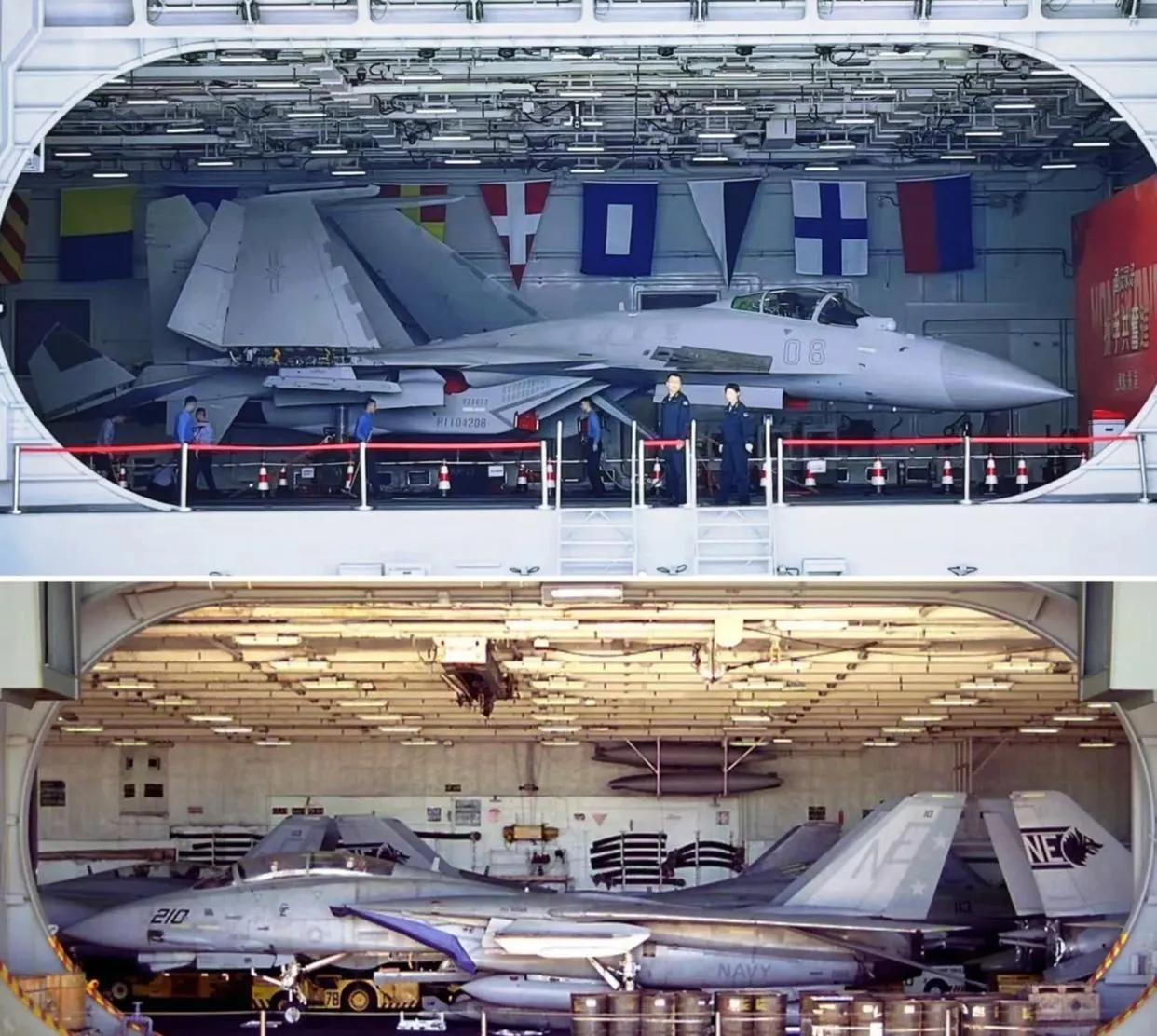

中国电子战崛起之路简述 中国电子战技术的全球领先地位源于国家长期战略投入、工业基础支撑与创新技术路径,其发展经历了从艰难追赶到局部领先的跃升,核心团队与个人贡献如下: 一、领先世界的核心原因 1. 战略重视与持续投入 1994年“华南空情异常事件”暴露电子战短板后,中国将电子对抗列为国防优先领域。 2. 工业链自主突破 半导体材料(如氮化镓)技术成熟,降低T/R组件成本,推动有源相控阵雷达大规模列装(如歼-16D)。 3. 非对称创新路径 避开传统载机局限,重点发展无人机电子战平台(如无侦-10、WJ-700),实现长航时、低成本压制。 二、关键发展阶段与杰出贡献者 1. 奠基期(1990s-2000s) 技术破冰 1.1 凌永顺院士,我军电子对抗领域首位院士,主导突破雷达/红外复合干扰等离子体技术,使中国成为全球第三个掌握该技术的国家。其团队在无资料、无设备条件下完成数百次高危实验,奠定隐身技术基础。 1.2 南海撞机事件(2001年) EP-3E侦察机部分技术资料获解析,加速电子侦察设备逆向研发。 2. 追赶期(2010s-2020初) 体系化突破 2.1 歼-16D研发团队,基于歼-16平台开发重型电子战机,搭载大功率干扰吊舱,最大起飞重量(36吨)超越美军EA-18G(30吨),实现宽频段干扰与精确电子防护。 2.2 时家明教授,历时20年攻克“光子晶体柔性复合隐身材料”,研制出抗可见光/红外多波段侦察的隐身薄膜、单兵隐身衣等,显著提升装备战场生存率。团队在高原、海岛等极端环境验证实战性能,成果获国家科技进步二等奖。 3. 领先期(2020s至今):颠覆性创新 3.1 杨健教授团队,提出“电磁风暴眼”技术,通过无人机协同发射抵消信号,在干扰环境中创造友军安全区,实现全球首个“定向干扰+局部保护”双模式。 3.2 中国无人机电子战系统,珠海航展展示15千瓦级电子战吊舱,将长航时无人机升级为前线干扰平台,适应台海等复杂电磁环境。 三、总结 中国电子战的飞跃是战略决心(如凌永顺、时家明等数十年攻坚)与工业创新(半导体、无人机平台)共振的结果,其技术路径从逆向突破转向原创引领(如“风暴眼”),重塑了现代电子战规则。未来随着量子通信同步技术(如113公里原子钟实验)的应用,优势或进一步扩大。

OK

加油💪