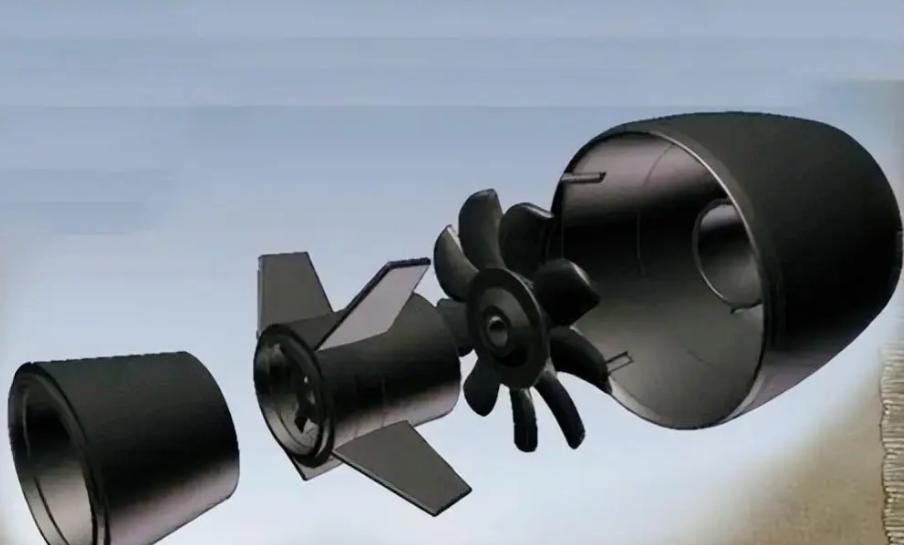

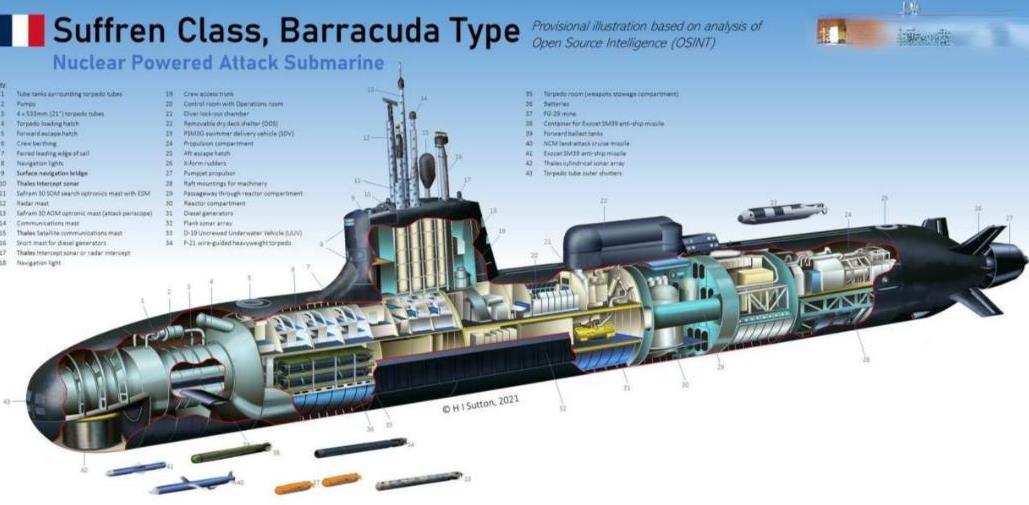

中美俄三国潜艇,谁是大洋深处的“终极真理”?其实,关键在于降噪,解决传统“螺旋桨→传动轴→艇体”耦合振动所产生的噪音,实现潜艇全静音。 在陆基、空基和海基三位一体核打击中,陆基核力量以洲际导弹为核心,技术门槛相对较低,全球核大国普遍具备这种能力。它虽然部署灵活,但也很容易被侦查系统锁定,生存能力较弱,被视为核威慑最低门槛。 空基核力量以战略轰炸机为载体,需满足5500-8000公里以上的洲际航程,以及核投送能力,技术门槛较高,全球仅中美俄三国具备。 海基核力量以战略核潜艇为平台,依托海洋隐蔽性成为“终极真理”。其生存能力极强,可实施“末日反击”,是核威慑体系中可靠性最高的环节。但建设成本高昂,仅少数国家掌握,主要玩家依然是中美俄。 战略核潜艇一旦窜入大洋,只要它不出来透气,几乎没啥探测手段能找到它,真正的大海捞针。想逮到它,要么建立水下声呐长城,要么在它家门口蹲守,要么就天灵灵地灵灵,跪求妈祖敖丙海王快显灵。 冷战时期,美国曾采用守株待兔模式,派潜艇长期蹲守在摩尔曼斯克和海参崴核潜艇基地外面,只要苏联潜艇出港,美潜艇就在后面尾随,记录其核潜艇声纹特征。 底裤都被人看了,苏联当然瑶想办法反制。然后就采用潜艇突然急转,利用侧舷声呐基阵监听艇艉方向,如果有尾巴跟随,就直接撞过去,反正苏联潜艇皮糙肉厚。握草!还能不能按常理出牌?于是美海军就把这种战术称为“疯狂伊万”。 有些小伙伴可能觉得美式单壳体比苏式双壳体先进,其实谈不上优劣。双壳体潜艇貌似比单壳体肥胖,但双壳体外壳并不反射声波。 因为内壳与外壳之间都是海水,外壳被海水完全包裹,主动声呐所发射的声波会被海水吸收,真正产生反射波的是内壳。所以,大伙别老是对我国核潜艇的“大龟背”耿耿于怀,它只是不太好看而已。 潜艇噪音主要来自于四个方面:一是机械噪音,传动轴、柴油机、反应堆和齿轮运转等产生的噪音;二是螺旋桨与海水摩擦产生的空泡噪音;三是潜艇行驶所产生的水流体噪音;四是舱内人员工作所产生的噪音。 四种噪音当中,又以机械噪音为主,所以,潜艇降噪主要就是降低机械噪音。上世纪80年代,英国人率先鼓捣出有轴泵喷推进器。随后,各国纷纷用这玩意取代七叶大侧斜螺旋桨。 但依然无法解决“螺旋桨→传动轴→艇体”耦合振动所产生的低频噪音。因为相比七叶大侧斜螺旋桨,它只是给螺旋桨戴了个套子,虽然有助于减少噪音传播,但却带来了结构更复杂、重量更重等缺陷,咋办呢? 答案是无轴泵喷推进器,就是取消螺旋桨中心那根长长的传动轴,将传统的轴系转动转变为电机驱动,彻底解决机械耦合振动所产生的低频噪音,实现潜艇全静音。 早在2004年美国就开始项研究,2011年由麻省理工完成概念设计,但直到现在都没听到相关消息,连吹牛逼都吹得抠抠搜搜,估计还处于PPT二次元状态。 我们当然也在研究,2017年《焦点访谈》介绍马伟明院士事迹时,就说过他的团队在研究“潜艇无轴泵喷推进器”,还说“现在已经应用了”,“美国也是沿着这条线路走的”。 它采用电磁直接驱动方式,取消了传统机械传动轴,低频噪声比七叶大侧斜螺旋桨低15分贝以上,被誉为“悄无声息的幽灵”,领先美国约10年。 基于此,美国就重启了第一岛链的SOSUS系统。该系统诞生于1950年代,累计投入了上百亿美元,在太平洋和大西洋海底铺设了超3万公里监听网络,但这种老古董基本没啥用了。 这些年,美军虽然日常嚷嚷自由航行,但更像行为艺术,掀不起大浪。但海面之下则是另一番景象,尤其是在平均水深达1200多米的南海,水下暗战异常凶险。 因为在暗无天日的水下,就算对方直接击沉你,你也只能哑巴吃黄连,只能等下次逮着机会,再把对方往死里弄。 大伙可以查下美军最先进的海狼级核潜艇“康涅狄格”号南海“撞山”事件。2022年10月2日撞的,但被抖露出来却是10月7日。 当时,连在冲绳海域演习的美军航母都一溜烟跑过来救援,10月4日就蹲守在巴士海峡附近。但等到10月7日都没等到“康涅狄格”号,这说明它很可能被某种神秘力量给堵在南海了,面临着被击沉的风险。 实在没法子,只能把消息放出来,但又没法说明真实原因,只能支支吾吾“撞上未知海底山脉”。其实,美军潜艇日常在南海溜达,海底地形门清,且水下航线一般都是固定的,怎么可能撞到未知山脉嘛! 但懂的都懂,投降就意味着可以上浮了,毕竟“春风不渡玉门关,我佛不渡铁憨憨!”此后,第一岛链内的水下暗战就基本翻篇了。这不仅是技术的胜利,更是战略定力的体现,预示着中国潜艇部队,已从追赶者蜕变为规则改写者!