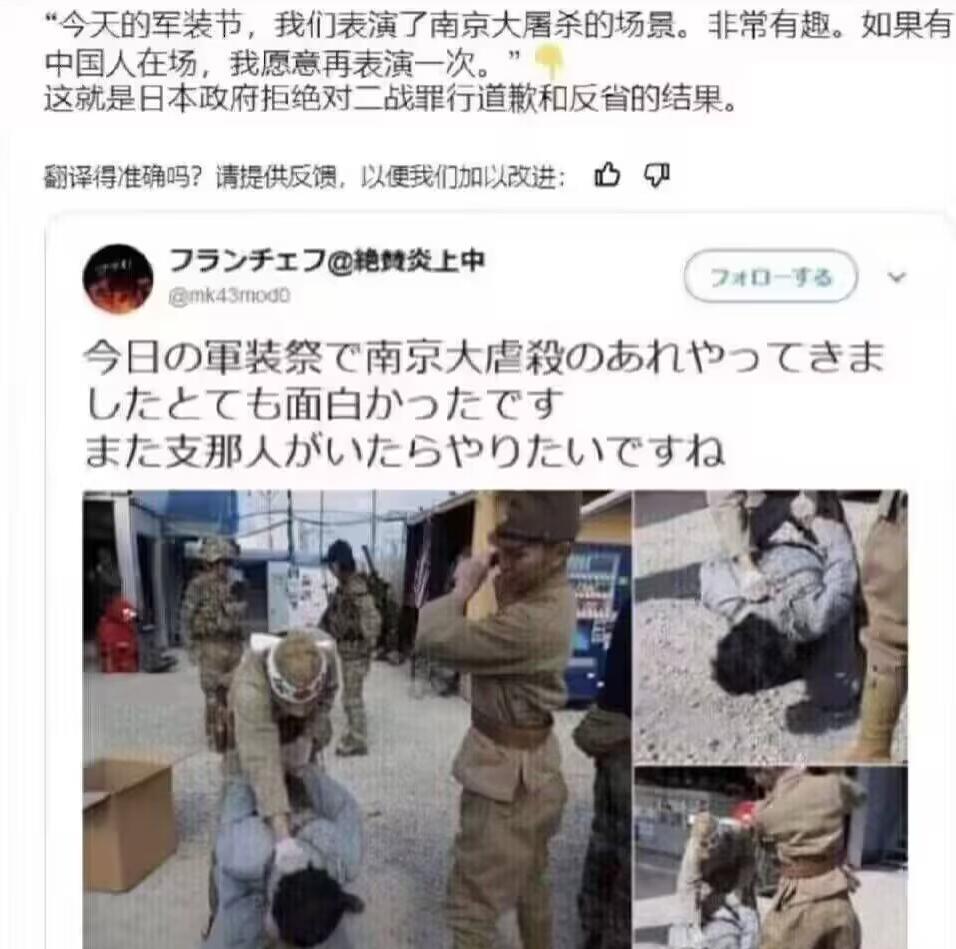

南京大屠杀的罪魁祸首就是日本天皇的姑父朝香宫鸠彦王。1937年12月7日,他被任命为进攻南京的主要负责人。他采用欺骗手段骗南京市民前去登记。最后,这批人在饿了5、6天以后,被采用活埋等方式杀死,共计30多万人。 战争最残酷的不是枪声,而是安静之后的真相。1937年的南京,一座繁华古城,被铁血彻底吞噬。城门还未完全破裂,清晨的街头已经开始弥漫硝烟。而在幕后的指挥中,有一个名字格外刺目——朝香宫鸠彦。日本天皇的亲戚,皇族身份掩盖不了他在屠杀中的核心地位。 这不是普通的军官。他是日本皇室的一员,有特权,也有实权。就在日军攻打南京前夕,他接替了日军的核心指挥任务,成了华中方面军中的“特殊指挥官”。外界以为他只是象征性挂名,事实却是,他在进攻南京的战略会上坐在最中间的位置。他签署命令,他调动部队,他拍板方案。凡是进攻南京的关键部署,都绕不开他。 而更令人震惊的,是他下达的“肃清俘虏”命令。所谓“肃清”,不是遣返,不是羁押,而是“杀光”。不是一处两处的局部屠戮,而是系统性的清剿。从南京沦陷那一刻起,日军的刀和枪就没有停过。被俘的士兵一批批被拉到郊外,用刺刀捅,用机枪扫,用汽油烧。有的甚至被推入江中,用活埋的方式处理。白天杀不完,晚上接着杀。 朝香宫并没有出现在第一线,他待在司令部,却通过每一道命令、每一项安排,把这场屠杀演绎得极为有条不紊。他是皇族,他的话就是军令。没人敢违抗,也没人有机会反驳。更可怕的是,他还组织了所谓“登记制度”。告知南京平民去特定地点报到、登记,以换取“安全证”。这原本是保护措施,却成了陷阱。 成千上万的百姓信以为真,穿着整齐排着队去登记。没有人带武器,没有人带粮食。他们相信只要服从,就能活命。但他们不知道,他们正被一步步带向死亡。集中后,这些人没有被安排离开,也没有等来食物。他们被圈在空地上,关进仓库里,一等就是五六天,没有水没有饭,甚至没有躲避烈日和寒夜的地方。 到第五天,很多人已经开始昏迷、呕吐,甚至自相残杀。然后日军动手了。一批批地,拖出去,扔进坑里,土一层一层盖上去。有的还没死透,嘴巴张着,眼睛睁着,但没人理会。朝香宫的幕僚记录显示,这项“登记清除”计划,是经过他本人确认后执行的。他没有留任何余地。 南京城很快变成了死城。街上尸体成堆,河中血流成河。红卍字会、红十字会等慈善团体派出人手收尸,统计数字让人瞠目。安全区之外,每一块空地几乎都成了万人坑。据统计,仅崇善堂等几个组织掩埋的尸体就超过十五万。那还不包括被焚毁、沉江或来不及处理的尸体。 强奸、抢劫、焚烧也没有停歇。大量女性被抓去“慰安”,年龄从十二岁到六十岁不等。甚至有孕妇、有孩子的母亲,也难逃魔爪。房屋被烧,商铺被洗劫,银行金库被掏空。南京在几天之内,从一个国际化城市变成了人间炼狱。而这些暴行的背后,都能看到朝香宫鸠彦的身影。虽不在第一线,却主导全局。 战争结束后,远东国际军事法庭成立,调查战争罪行。松井石根、谷寿夫等被定为甲级战犯,被执行绞刑。可就在名单之上,皇族的名字一个都没有。包括下达“杀光俘虏”命令的朝香宫,也被排除在外。因为美国在战后出于战略考虑,不愿触动日本皇室。他们担心一旦起诉皇族,会引起全日本反弹,导致战后重建失败。 于是朝香宫鸠彦逃过一劫。他没有坐牢,没有受审,甚至没被公开点名。他只是“退役”,被剥夺皇族身份,从此以“朝香鸠彦”这个平民身份生活。没人追究,没人敢问。他的家人仍住豪宅,享受政府津贴。他本人安然无恙,直到1981年病逝,享年93岁。 而这一切,没有改变他在历史中的位置。几十年来,越来越多的学者、记者、历史爱好者开始挖掘南京大屠杀背后的决策链。他们从文件、档案、亲历者证词中找出线索,把朝香宫鸠彦重新拉回公众视野。他不是普通军人,更不是无知群众。他是战争中真正的“幕后操盘者”,在南京屠杀中的关键人物。 许多研究都提到,他曾签署过一份手令,内容是:“所有俘虏,不论军阶,一律处置,不得留存。”这句“处置”,就是“全部杀掉”的代名词。而当年在南京的前线司令谷寿夫,在战后审讯中也提到,许多命令来自“更高的皇族长官”。 历史不能遗忘。虽然法律未曾惩处,但真相终究被还原。南京大屠杀,不是偶发事件,更不是单个将领的滥权。它是一场有预谋、有组织、有系统的屠杀。而朝香宫鸠彦,正是这场系统杀戮的顶端指挥者。他没有举枪,却掌握每一项命令。他没有动刀,却决定谁生谁死。 战争结束已经过去了将近一个世纪。南京已经重建,伤痕却从未愈合。每一位遇难者背后都有一个家庭,每一段苦难记忆都刻进了民族骨血。而朝香宫的名字,也将永远记录在那一页最黑暗的篇章中,永远无法洗白。 他活着离开了审判席,但历史不会宽恕他。三十多万条人命,不可能被一句“战争状态”轻描淡写。他的命令,他的签字,他的身份,都是铁证如山。