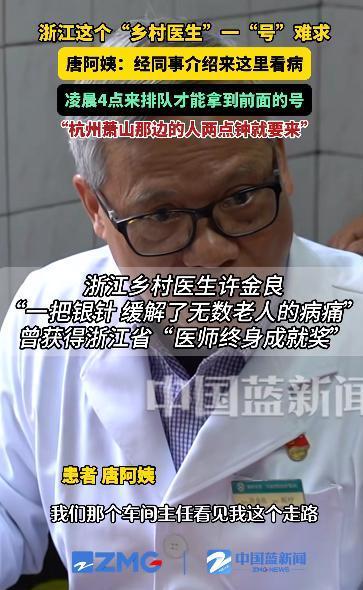

“高手在民间!”浙江,一乡村医生一“号”难求,患者凌晨2点就排队取号,只因他是全科医生,什么病都能看,一把中药一个礼拜,医院看不好的他能!网友:他是浙江名医,希望多收弟子传承下去! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 凌晨两点,夜色沉沉,浙江桐乡市崇福镇的一条乡间小路却悄然热闹起来,人们三三两两提着小板凳,披着厚衣静静聚集在虎啸社区卫生服务站门口。 他们中有年过花甲的老人,有神情焦急的中年人,也有拖着病弱身躯的患者,有的从镇上来,有的从市区赶来,还有的从杭州、嘉兴、湖州等地远道而至,他们只为一件事——挂上一个全科医生许金良的号。 这并非什么专家门诊,也没有先进的医疗设备,诊室不大,没有CT、没有核磁共振,墙上只贴着几张健康宣传画,桌子上摊着厚厚的病历本和药方纸张,空气中弥漫着淡淡的中药味。 六点半开门前,80个号早已发完,没有拿到号的人仍不愿离开,他们知道,这位医生常常会多看几个病人,只要人来了,他就尽量不让他们空手而归。 许金良出生在农村,1980年高中毕业后,因村里缺人手,被选中去跟老赤脚医生学医,从最基础的望闻问切开始,他学习内科、外科、妇科、儿科,什么病都接触。 白天随诊出门,晚上剪贴医学资料、抄写药方,把墙上的剪报贴满了好几本旧笔记本,他没有接受过系统的大学教育,却靠着几十年的积累和实践,把自己练成了一个什么都能看的全科医生。 行医四十多年,许金良从不拒绝病人,也不讲排场,他看病不用太多复杂的程序,不依赖机器,全靠经验和细致的观察。 病人走进来,他先看脸色、舌苔、体态,再听听呼吸、摸摸脉搏,一些老毛病他常一眼就能判断得八九不离十。 有时候,几个简单问题问下来,他已经清楚大致病因,然后开上几服中药,再配合针灸或者推拿,常常三五天,症状便能缓解不少。 有人胃病反复多年,在大医院做了无数检查,吃了不知多少药,钱花了不少,病却没好,来找许金良时,他开了简单几味药,并叮嘱饮食和作息规律。 一个星期后,这位病人感觉胃里不再反酸,睡觉也安稳了,还有位老人腿脚无力,多方求医无果,许医生诊断后认为是慢性中毒,通过药方调整后慢慢恢复了行走能力。 许医生看病时不问来路,不问身份,开方前会先了解病人的家庭情况,能省的就省,从不用昂贵药材堆砌方子,他总说,治病救人是本分,药方管用才是关键。 有人没挂上号,他便主动留下来加看几个;遇上行动不便的重病患者,他也愿意亲自上门诊治。 去年冬天,有位中风老人被家属抬到诊所,他二话没说,几天后便开始定期上门针灸,持续一个多月,直到老人能重新坐起。 尽管已经年过花甲,许金良从未想过彻底退休,他的诊室常常从早忙到晚,一天要接诊七八十人,顾不上吃饭喝水是常有的事,他把工作时间向前挪一小时,饭点往后推一小时,就为了能多看二三十个病人。 儿子许道行原本在城市医院工作,后来回乡协助父亲,一起坐诊,父子俩一老一少、一经验一科技,成了附近村民口中的“健康守门人”。 诊室墙上挂满了一面面锦旗,每一面都写着朴素的话语,“妙手仁心”“医者大爱”“恩重如山”……许医生从不多看那些,只管继续看病写方。 对他来说,患者康复就是最好的感谢,他深知基层百姓求医的不易,尤其是年纪大的、外地来的,更加不愿让他们白跑一趟。 当地很多人说,这样的医生不多了,他不靠广告宣传,也不上电视访谈,全凭口碑,也有年轻医学生专门来拜访,希望能学到他的经验,但他从不轻易收徒,对他而言,传承不仅是学术技能,更要有一颗愿意为乡里人着想的心。 如今,虎啸社区的清晨,早已习惯了许医生门前那条排队长龙,有人说他像灯塔,默默站在基层医疗的最前线;有人说他像树,把根扎在村里几十年不动。 高楼里有专家,田野间也有能人,许金良用一根银针、一把中药,撑起了基层医疗的一片天地。 他不是什么神医,只是一直把病人当亲人,几十年如一日地认真看病、安心行医,他的存在,让人们相信,真正的名医,不一定在大医院里,也可能就在家门口的小诊室。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:美丽浙江——浙江这个返聘的乡村医生一号难求 患者凌晨两三点就赶来取号,早上六点半80个号就全都取完了

![2013年游客拍到11岁的丁真!小时候真是和帅没有一点关系[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13435033482369291627.jpg?id=0)

![亮证姐身份终于被网友找到了[笑着哭]官方通告没问题,看这朋友圈确实不像体制内人](http://image.uczzd.cn/1139571582151151014.jpg?id=0)

用户10xxx81

浙江哪里? 浙江哪里? 浙江哪里?