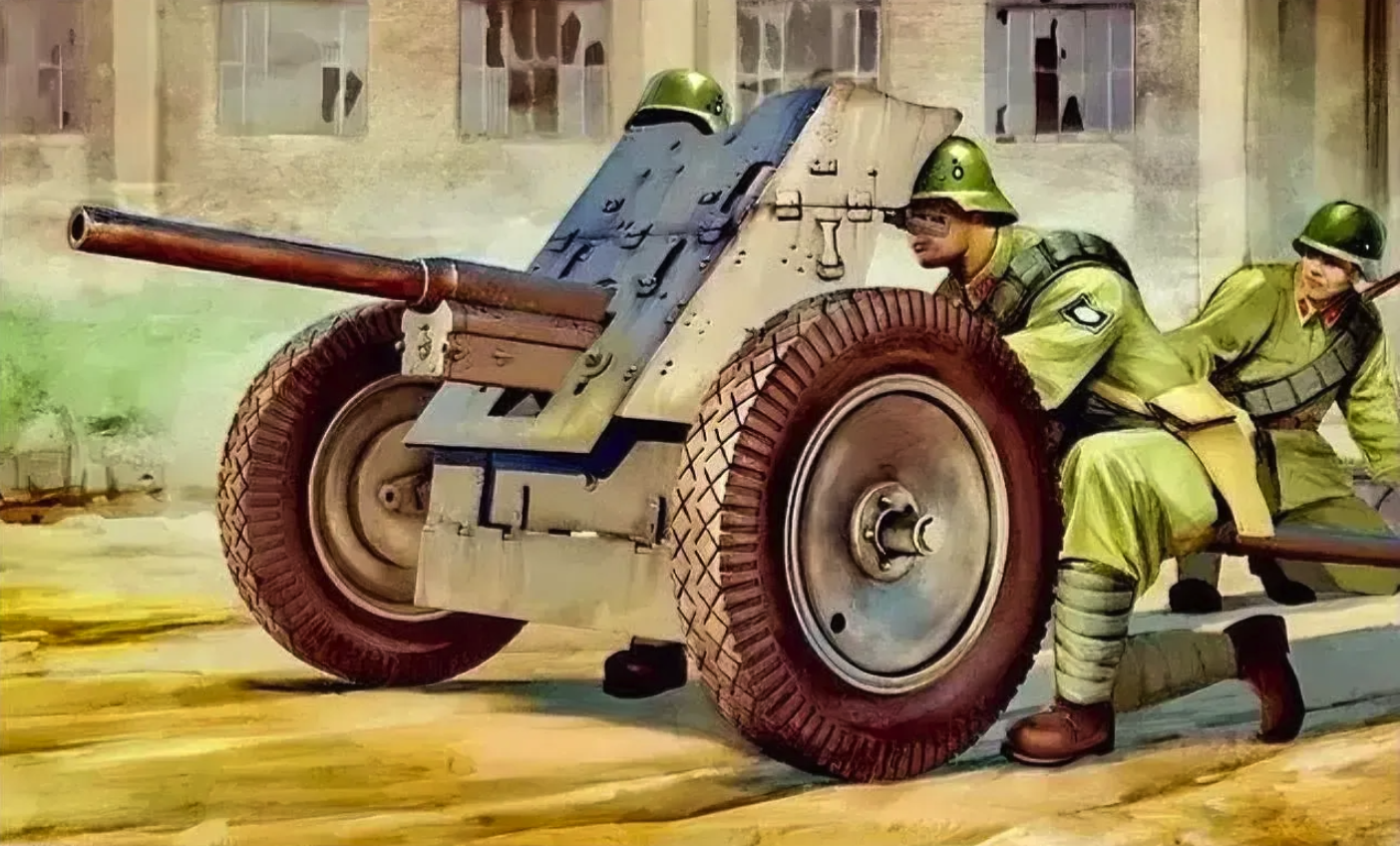

冯玉祥为何要烧少林寺?1928年,冯玉祥带兵火烧少林,屠杀武僧,大火烧了40天,大量古建筑和文献付之一炬…… 1928年那场烧毁少林寺的大火,是民国乱世中最令人痛心的文化灾难之一,这场灾难的背后,既有军阀混战的残酷现实,也有宗教冲突的复杂纠葛,更暴露了权力斗争对文明传承的无情践踏。 当时的河南是军阀争夺的核心战场,少林寺作为千年古刹,本应超脱尘世纷争,却因地理位置险要,不可避免地卷入了政治漩涡。 1920年代初,少林寺住持恒林和尚为保护寺院和乡民,组建了保卫团,训练僧兵抵御土匪,这种“以武护寺”的传统,在乱世中本是无奈之举,却为后来的灾难埋下伏笔。 1927年,恒林圆寂后,弟子妙兴接任住持,此时的少林寺已不再是单纯的佛门净地,而是拥有武装、参与地方事务的实力派,妙兴与吴佩孚部下樊钟秀关系密切,甚至率僧兵加入其部队,被任命为团长,这种选择在当时看似自保之计,却让少林寺彻底站在了冯玉祥的对立面。 冯玉祥作为基督徒,对佛教始终抱有偏见,1927年主政河南后,他发起大规模“毁佛运动”,强令僧人还俗,没收寺产,将寺院改为学校、市场或兵营。 开封相国寺被改为中山市场,白马寺的经书被付之一炬,全省数百座寺庙遭受浩劫,这种系统性的宗教打压,本质上是冯玉祥试图通过摧毁传统文化符号,巩固自身权威。 少林寺作为佛教圣地,自然成为重点目标,冯玉祥曾派部下鹿钟麟前往少林寺,要求捐赠巨额军费。 当住持妙兴拒绝后,冯玉祥便将少林寺视为“顽固势力”,决心彻底铲除,这种宗教偏见与政治目的的结合,让少林寺的命运岌岌可危。 1928年3月,樊钟秀趁冯玉祥主力北伐之机,联合奉系反攻河南,将司令部设在少林寺。妙兴率僧兵协助樊钟秀作战,在辗辕关一带阻击冯玉祥部。 虽然僧兵英勇抵抗,但终究不敌石友三的正规军,3月15日,石友三追至少林寺,纵火焚烧法堂泄愤。 次日,驻防登封的旅长苏启明更下令用煤油焚毁天王殿、大雄宝殿等核心建筑,大火持续多日,千年古刹化为焦土。 这场大火的残酷性远超想象。寺内珍藏的5480卷佛经、历代拳谱、壁画雕塑等尽数被毁。 幸存僧人道济回忆:“火势冲天时,连少室山的石头都被烧得发红,藏经阁倒塌时,那些刻着经文的石碑在火中爆裂,声响传了十里远。” 这场灾难的根源,在于军阀时代权力对文明的碾压,冯玉祥的毁佛运动,表面上是“破除迷信”,实则是通过摧毁地方文化符号来强化统治。 而少林寺的悲剧,则是乱世中宗教机构试图依附强权自保的必然结果,当妙兴选择与军阀合作时,就注定了少林寺无法逃脱权力斗争的反噬。 更令人痛心的是,这场大火暴露出人性在极端权力下的扭曲,石友三作为冯玉祥的部下,为邀功请赏,将怒火发泄在毫无还手之力的僧人身上。 那些参与纵火的士兵,在长官的命令下,将千年佛像砸毁,将经书架付之一炬,这种集体暴行,正是权力异化人性的缩影。 关于这场大火,民间流传着“烧了四十天”的说法,实际上,火势最猛烈的阶段持续了十余天,但后续的余烬清理和建筑坍塌,让浓烟持续了月余,这种时间上的夸张,反映了民众对这场灾难的深刻记忆。 而所谓“屠杀武僧数百人”的记载,经考证多为传闻——当时寺内常住僧人约200人,部分参与战斗的僧兵在撤退中阵亡,实际遇害者约数十人。 这场灾难留给后人的教训是深刻的,它提醒我们,任何文明遗产都不应成为权力斗争的牺牲品。 当少林寺的钟声不再响起,当藏经阁的灰烬随风飘散,我们失去的不仅是建筑和文物,更是民族文化的根脉。 今天我们重建少林寺,不仅是修复那些残垣断壁,更是要铭记历史的伤痛,让文明不再因权力的贪婪而哭泣。 站在少室山巅,看着重建后的少林寺,那些新修的殿宇虽已恢复昔日辉煌,却永远无法完全替代被焚毁的千年积淀,这场大火不仅是少林寺的灾难,更是整个民族的耻辱。 它时刻警示我们:在任何时代,保护文明火种都应超越政治纷争,因为这是我们作为人类对历史最基本的敬畏。