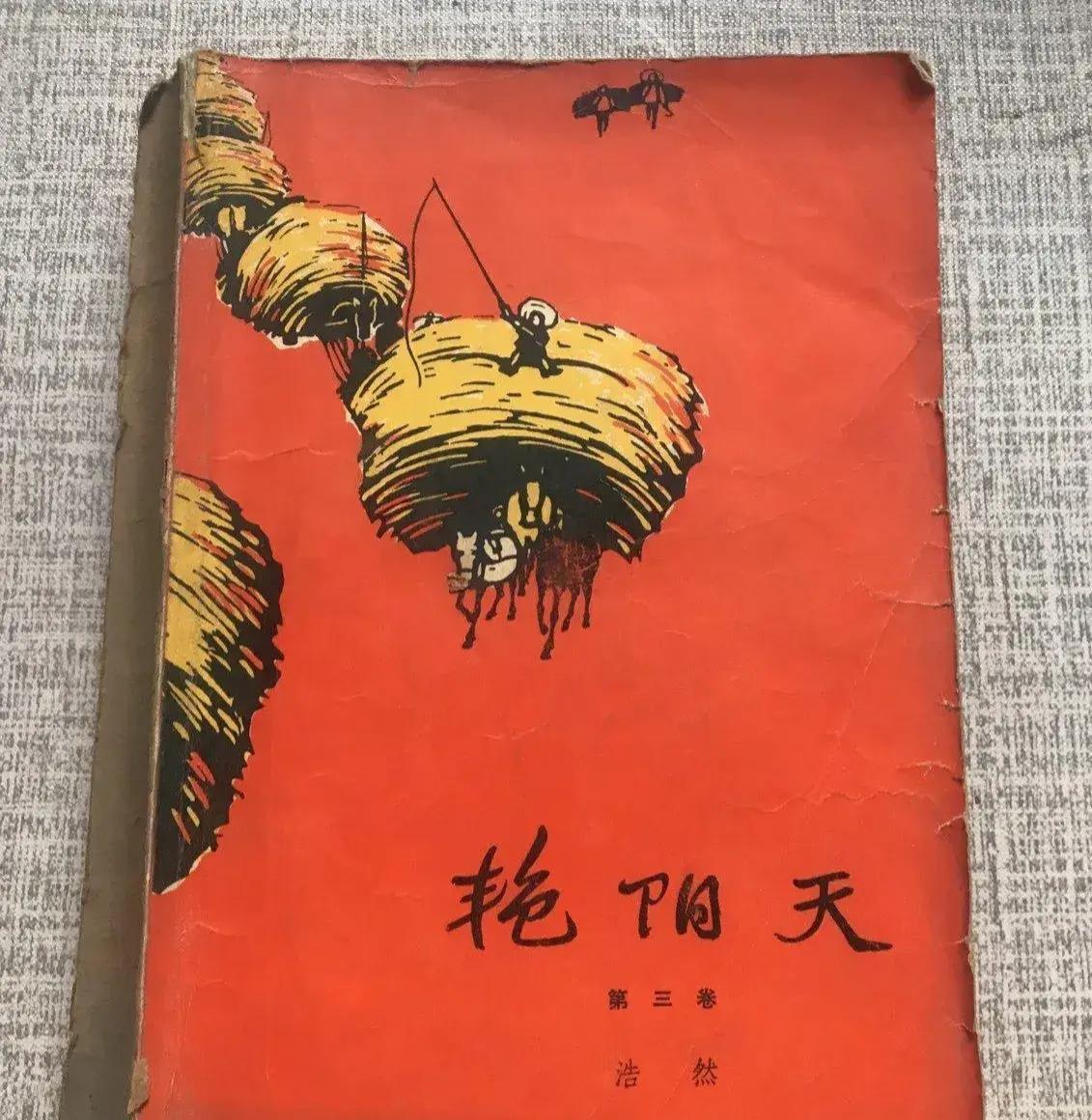

评论界对浩然的意见大致可以整理为以下几种观点:第一种观点认为“浩然对历史缺乏基本的认识,没有看到所经历的苦难与灾难,如果他对社会生活有自己真实的领悟的话,那他就不可能热情洋溢地表现农民的成就”;第二种观点认为《金光大道》是当代文学史上的一大耻辱,如今《金光大道》的再度出版是老调重弹,是故意吸引眼球;因为高大泉这一人物形象过于完美、惊世骇俗,这一类文学形象可被视为假、大、空的文学典型,已经无法吸引读者的目光;第三种观点则认为写作《金光大道》的时期,浩然虽然写的是远离夺权斗争的内容,但却描绘了合作化运动时期的夺权斗争。 相较于浩然,其他作家在面对历史苦难时的笔触或许显得过于沉重和情绪化,他们在尽情抒发情感的同时,往往难以拿捏分寸,视野和目光也可能显得狭隘和短浅,作品虽有分量,但其持久的影响力却值得深思,也有待时间的检验。然而,无论是浩然还是同时代的其他作家,如何深刻地揭示历史的本质始终是一个悬而未决的难题。他们的创作依赖于丰富的文学性元素,但他们真的能抓住历史的本质吗? 作为农民作家,浩然对乡间口语的驾驭曾是其创作的鲜明标识。在他早期的作品里,那些带着泥土芬芳的方言俚语、鲜活生动的生活俗语,如同潺潺溪流,将农村生活的烟火气、农民的喜怒哀乐原汁原味地呈现在读者眼前,也正因这份独特的语言魅力,他早期的创作收获了诸多赞誉。 然而,当创作步入《艳阳天》和《金光大道》时期,浩然笔下的语言世界发生了显著的裂变。文本中清晰地浮现出两种截然不同的语言形态:一种是农民的语言,它扎根于农村的日常生活,是柴米油盐的絮叨,是邻里间的家长里短,是田间地头的劳作吆喝,每一个词汇都饱含着生活的温度与质感,展现着农村最本真的生活图景;另一种则是革命的语言,它带着鲜明的政治印记,充满了阶级斗争的火药味,是口号式的宣言,是立场鲜明的批判,多出现于阶级斗争的场景之中,彰显着那个时代的诉求。 随着故事中阶级斗争的愈演愈烈,农民的革命化程度被不断拔高,这两种语言之间原本清晰的界限开始变得模糊,缝隙却在悄然间不断扩大。革命的语言不再仅仅局限于阶级斗争的特定场景,它像一股不断蔓延的潮水,逐渐渗透到日常生活的方方面面,大有压倒农民语言的趋势。这种语言的渗透,实则是那个特殊时代政治话语对生活话语的强势入侵,在文本中留下了深深的时代烙印。 雷达在谈及《艳阳天》时,曾精准地指出:“在作品里,生趣盎然的形象与外加的观念,回肠荡气的人情与不时插入的冰冷说教,真实的血泪与人为的拔高,常常扭结在同一场景”。这一评价深刻地揭示了作品中存在的内在矛盾,而这种矛盾在语言的碰撞与交织中体现得尤为明显。 比如在马之悦为淑红做媒的情节中,就充分展现了这种矛盾。马之悦要给淑红介绍一个 “父母全在北京”、自己在镇上中学工作的教师,他从 “不知天高地厚” 的马立本说起,再谈到淑红的个人条件,接着又详细介绍柳镇李家的这门亲事,分析得入情入理,句句都说到了焦振茂的心坎里,让原本有些犹豫的焦振茂动了心。这段情节中,马之悦所用的语言完全是生活化的,带着乡土社会中的说媒逻辑,充满了人情世故的温度,展现出农民语言的鲜活与实用。 可当马老四听说原委之后,立即劝告焦振茂,淑红的婚事不仅要跟她们娘俩商量,还得跟党支部的人商量,“淑红是什么人?她是干部,是团支书,她是在组织的人呀!” 焦振茂恍然大悟:“对呀!唉,我真是,怎么没想到这一节上呢!老四,你瞧瞧,这一行一动,我都跟你差一节儿,这是怎么一回事儿呢?” 马老四的回答是:“你还有个尾巴,还没有割干净,你还没有把心跟党完完全全地贴在一块啊!” 焦振茂也感叹:“一不留神就露尾巴。看起来,一个人要想进步,也真难啊。” 儿女的婚事本是家庭中最寻常的家常事,关乎个人的情感与幸福,在传统的农村社会里,更多的是由家庭内部协商决定。然而在这里,却硬生生地与 “党组织”“进步” 等革命话语紧密联系在一起。原本充满生活气息的婚事讨论,瞬间被注入了强烈的政治色彩,革命语言在不经意间闯入了日常生活的语境,两种语言的碰撞显得如此突兀,也让读者感受到了那种不自然的扭结。这背后反映出的是那个时代政治对私人生活的过度干预,个人的婚姻自主权被置于集体与政治的框架之下,人的情感需求在革命话语的挤压下逐渐边缘化。 萧长春和焦淑红的爱情,是《艳阳天》中一条较为引人注目的线索,本应充满青年男女之间的浪漫与温情,然而革命的意识形态对私人情感生活的强大规范力量,却让这段爱情蒙上了浓厚的政治阴影,革命者和积极分子的爱情话语被淹没在阶级斗争话语的洪流之中。 #头号创作者激励计划#