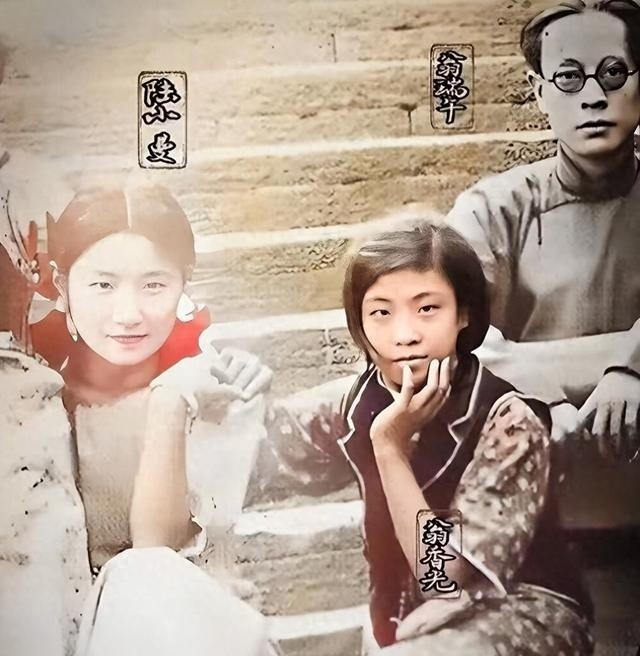

1968年,张大千的四姨太徐雯波,正跪在地上拜师。照片中,她身穿一身华丽的旗袍,佩戴珠宝,妆容精致,不愧是一个风华绝代的美人,而张大千本人,就站在她身后,亲自见证这一幕…… 很多人以为,徐雯波已经有张大千罩着,何必再拜师学艺? 但其实,徐雯波要的,从来不是“画家夫人”四个字那么简单。 她要站稳脚跟,用自己的名字被记住。 当初,她只是张大千女儿心瑞的同学,一个爱画画的普通女孩。 心瑞原本不敢带她回家,怕父亲被打扰到,但徐雯波一门心思就想见张大千,天天追着求。 见面后,她不是害羞躲闪,而是大大方方请教,还越学越认真。 张大千看她有天分,就干脆让她常来,久而久之,这姑娘成了家里的常客。 张大千那时候心情并不好,二太太刚离婚,他又是个念旧的人,日子过得冷清。 年轻漂亮、温柔懂事的徐雯波出现在这个时候,自然让他眼前一亮。 两人相差整整三十岁,外人议论纷纷,她姑妈更是坚决反对。 可张大千不是普通人,他背着画箱亲自登门,在她家作画、谈心,硬是把亲戚都说服了。 1947年,他们结婚,张大千48岁,徐雯波才18。 婚后,她依然不愿只做张家太太,天天跟着张大千学画,却始终没一个正式的名分。 张大千说“不必拜师”,她却不甘心,只靠“家学”吃饭太容易被人小瞧。 所以在1968年,她自己找上台北有名的书画家,还是前大法官的马寿华,主动提出拜师。 那天的仪式上,徐雯波穿得讲究,礼数周全,张大千就在旁边看着,一点没阻拦。 别人说她摆谱,她其实是在向所有人表明:她不是靠谁,而是靠自己。 拜完师后,徐雯波的画风有了新的变化,不再是“张大千影子”,而是开始融合马寿华的工笔技法。 她跟着张大千东奔西走,去香港、去印度、去巴西,办展、卖画、应酬、打理事务,哪一件不是得心应手。 他们有了儿子张心建,但因为离开大陆时局势混乱,孩子没能一起走,只能寄养别人家。 结果儿子长大后误入歧途,年纪轻轻去世。 这成了张大千一辈子的遗憾,也让徐雯波心如刀绞。 张大千去世后,留下的遗产和无数珍贵画作,大多由徐雯波管理。 她没再婚,一个人守着那些价值连城的作品。 那些画中,有不少就是她本人,穿旗袍,提画笔,神情自若。 别人看的是艺术品,她看的是人生一页一页翻过去。 很多人说她命好,但只有徐雯波知道,这一路走来,哪一步是靠天上掉馅饼。 年纪差距那么大,嫁进复杂家庭,还要在众多子女之间平衡关系,没人教她怎么做。 她能挺住,能在艺术上留下名字,是靠自己撑起来的。 她不是张大千背后的女人,而是能在画里留下自己风格的徐雯波。 张大千给了她起点,她用几十年走出了一条不靠婚姻的路。 她那一跪,不是为了谁而低头,而是为自己站起来。