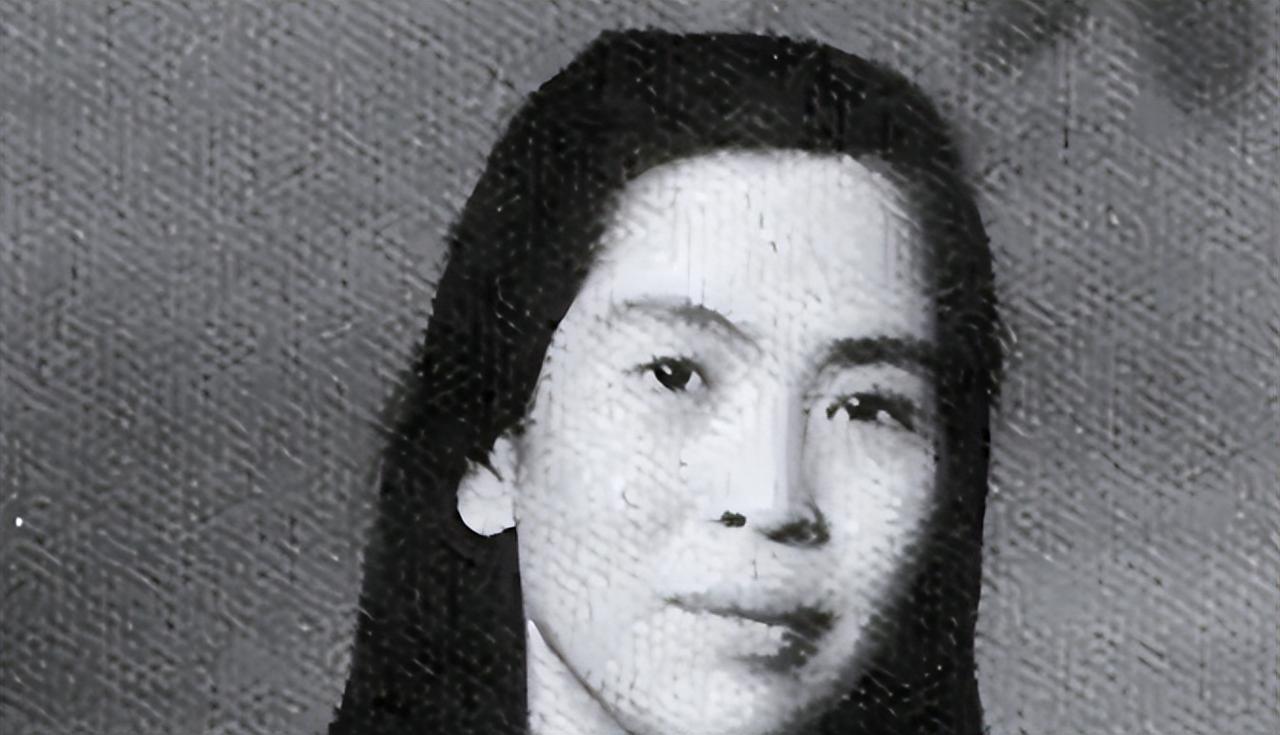

1929年,朱德和妻子在吃饭。突然,敌军踹门而入:“抓住朱德!”妻子灵机一动,抓起一个脸盆就递给了朱德并大声吆喝,敌军听后,竟撇下朱德就冲了出去了。 电光火石之间,一直坐在朱德身旁的伍若兰瞬间站起身来。她脸上没有丝毫惊慌,眼神里反而透出一股不同寻常的镇定。 说时迟那时快,她迅速抓住旁边放着的一个有些陈旧发暗的旧脸盆,顺势往朱德手里一塞。 紧接着,伍若兰用一种只有当地人常用的命令与吆喝的、带着地道口吻的语调和语速对着“新晋伙夫”大声喊道:“喂喂喂!你还在这坐着磨蹭做什么?没听见外面吵嚷嘛?赶快打水去!去去去,动作麻利点,别像个木头桩子似的!” 这突如其来的吆喝和递脸盆的举动,让原本杀气腾腾的士兵瞬间懵了。站在他们眼前的景象非常“合理”——一个刚被女主人不耐烦催促去干活的仆工或者伙夫,正迟钝而顺从地端着个破旧的盆子打算出去打水。 那副低头顺目、被“主妇”呼来喝去的模样,哪里有一点像传说中威风凛凛的红军总司令? 伍若兰的方言、神态,还有她那种当家女主人对“下人”自然而然的驱使口吻,如此天衣无缝的现场“角色分配”,让闯进来的士兵瞬间打消了疑虑。 几个士兵瞥了一眼朱德,眼神里只有浓浓的失望,领头的人咕哝了一句像是抱怨的话,随后挥挥手,几个人转身就冲出了院子,继续到别处去搜寻那个“有价值的目标”——朱德去了。 这神来一笔的应变,看似简单随意,背后蕴含的却是伍若兰过人的胆魄和深厚的斗争智慧。 伍若兰这个名字,在红军早期斗争史上,闪烁着独特的光芒。她是湖南耒阳人,早在轰轰烈烈的1924年便加入了党,成为当时湘南地区极少数拥有大学学历的女性党员之一,其学识与思想在当时显得格外珍贵。 她才华出众,写得一手好字,尤擅笔力遒劲的楷书,更有不凡的组织才能,在家乡领导过轰轰烈烈的妇女运动,为无数被压迫的女性点燃希望的火光。 当她与朱德在耒阳相知相伴,并肩踏入井冈山后,那份才华便更加全面地展现在烽火连天的战场上:她不仅是朱德的伴侣,更是红军中罕见的思想文化领域的建设者。 她能泼墨挥毫撰写令群众振奋的革命标语和通告,那笔力遒劲的字迹成为无声的呐喊;她能深入村落,耐心地向文化程度不高的士兵和老乡解释政策方针,将革命道理化作朴素的乡土方言;她能扛起枪杆参与警卫任务,在险象环生的行动中展现沉着与无畏。 作为早期红军极少数真正兼具文化素养、组织能力与实战经验的女性领导者,她是那个时期革命队伍中宝贵的复合型人才。 她从不将自己局限于“领导人妻子”的位置,而是通过实际的努力和能力,在红四军内部逐渐赢得了普遍的敬重。 时光流转,那一个被瞬间递出的旧脸盆早已隐入历史的烟尘深处。然而,当后人惊叹于那千钧一发之际的神来之笔时,我们应当更深地凝视它背后的灵魂:在那个充满理想光芒也同样残酷无比的年代里,支撑革命者踏过枪林弹雨的不仅有宏大的理想追求,更离不开身旁战友们用生命、智慧和默契所熔铸的那份不渝的守护。 伍若兰以其短暂的青春和无所保留的忠诚,不仅守护了朱德的安危,也为我们留下了一份理解早期革命者处境的鲜活血本:真正的战士,无论手中操持的是笔杆还是枪杆,是锅铲还是脸盆,都时刻准备为所信仰的光明付出生命的一切形态。 素材来源:全国党媒信息公共平台 全国党媒信息公共平台官方账号 2024-10-21 21:08