时至2025年,随身音频设备的世界早已是百花齐放。若图轻便,琳琅满目的TWS真无线耳机几乎可以满足所有需求;而随着骑行、跑步等户外运动的兴起,OWS(开放式耳机)也逐渐占据了我们的耳朵。但若真正回归“听感”与“音质”的根本诉求,头戴式耳机依旧是最值得依赖的选择。毕竟,更大尺寸的发声单元,仍然是提升音质最直接、最有效的手段之一。

今年6月,索尼为旗下的头戴式降噪耳机再度写下新篇章——索尼1000X系列头戴式耳机正式迎来第六代旗舰:WH-1000XM6。要知道,上代WH-1000XM5发布至今,已经过去了整整三年。在这段时间里,索尼究竟为这款新品注入了怎样的新鲜血液?它的体验是否因此进化?又能否在实用性上更进一步?

这次,我们就围绕这几个问题,来聊聊索尼的全新头戴式降噪耳机旗舰——索尼WH-1000XM6。

外观设计:折叠设计回归,头梁加宽先从耳机收纳盒说起:这一代在厚度上变化不大,但横向面积却明显“瘦身”。以我常背的 15 寸笔记本背包为例,以往略显占地的耳机盒,如今塞进背包后,旁边依旧能轻松容纳充电宝等小物件,取用时也更为顺手。

另外,这一代耳机盒改用了磁吸式搭扣,相比上一代的拉链设计,无疑更加便捷。磁力强度拿捏得恰到好处——既能稳稳吸附,保证收纳时的安全感,又不会在你取用时造成阻碍,开合之间更显从容自然。

打开耳机盒,映入眼帘的便是索尼 WH-1000XM6 本体与随附配件。令人眼前一亮的是,这一代终于回归了折叠式设计——这无疑是与上一代最大的区别之一。耳机单元可以折叠,不仅让收纳时更为紧凑省空间,同时在挂脖佩戴时可以平铺,也能带来更加贴合的舒适体验。

索尼WH-1000XM6的旋转机构采用了两段式设计:下方的关节负责左右旋转,而上方的关节则实现上下折叠。

耳机的头梁在这一代也有了细节上的调整:不同于WH-1000XM5时期的均匀的圆柱形设计,WH-1000XM6的头梁进行了加宽调整。为了方便用户分辨正反,正面头梁保持平直,而背面则勾勒出明显的加宽曲线。值得一提的是,这样的改变并非只是视觉上的差异——加宽后的头梁在佩戴舒适度上确实有了提升,尤其对于“头围偏大”的朋友来说,可谓是一大福音。

此外,索尼WH-1000XM6采用柔软减压型的皮革耳罩,佩戴体验相较上一代有了显著提升。以我这种常年戴板材眼镜的人来说,以往头戴式耳机最容易遇到的问题,就是耳罩与镜腿同时压迫耳朵,带来隐隐的不适。而这次的新材质耳罩柔软贴合,却能很好地避免这种困扰。

不过在秋天时节,长时间佩戴它时真正的问题并非舒适度,而是“秋老虎”带来的闷热感,因此高温天气还是建议在空调房中使用。

配件方面,索尼为WH-1000XM6随附了一条 USB-A 转 C 的充电线,以及一根3.5mm音频线(可连接PC)。耳机本身已支持PD快充——可以实现充电3分钟、畅听大约3小时的高效体验。

简单来说,在外观设计层面,WH-1000XM6 相比上代主要带来了可折叠结构与头梁加宽这两大变化。体验上的亮点,则集中在耳罩舒适度的显著提升,以及依旧保留的实用扩展接口。整体观感与实用性,都在延续成熟设计的基础上更进一步。

硬件配置:芯片&单元大改,功能便利性依旧时隔三年,索尼WH-1000XM6在硬件层面迎来了一次幅度更大的升级,甚至要比外观设计上的改动更为显著。核心芯片组合从上代的V1处理器+ QN1降噪处理器,跃升至V2处理器+ QN3降噪处理器,无论在性能还是潜力上,都预示着更强的表现。

就算力而言,QN3处理器的性能大约是QN1的7倍。那么,这样的提升究竟意味着什么呢?简单来说,主动降噪耳机的工作原理,是通过芯片实时采集外部噪声,再生成“反向声波”来抵消,从而达到降噪效果。算力越强,芯片就能同时处理更多复杂的噪声信息,并在更短延迟内完成补偿。

更关键的是,索尼 WH-1000XM6 这次在机身上布置了12颗麦克风来采集环境音(相比上代的8颗显然多了不少)。这也意味着芯片需要同时处理12路噪声数据,并做到即时反馈。若仍然沿用上代芯片,算力显然捉襟见肘,而全新的QN3则正好填补了这一短板。

在实际体验中,我们依旧选择了熟悉的北京地铁6号线作为测试场景。它堪称典型的城市地铁噪声环境:刹车时车轮与铁轨摩擦产生的尖锐刺耳声,高速行进时隧道内呼啸的风声,再加上整体音量之大,以至于打电话时对方往往很难听清。

开启降噪模式后,效果立竿见影——高速行进中的风声几乎完全被压制。即便你坐在车门附近,依旧能清晰听到开门时的“嘟嘟”提示音,而其他杂音则几乎消失殆尽。这样的降噪表现,无论是日常通勤地铁,还是长途高铁、飞机航程,都已经足以满足绝大多数用户的需求。

另外,索尼 WH-1000XM6 依旧配备了“智能免摘”功能。简单来说,当检测到你开口说话时,便会自动降低音量并切换至通透模式。

这一功能的优势显而易见:当你主动想与朋友交流时,无需摘下耳机,就能获得自然顺畅的聊天体验。不过,它的局限也同样存在——识别范围仅限于佩戴者的声音。如果是朋友主动搭话,系统并不会分辨出对方是否在呼唤你,这就难免出现你沉浸在音乐中时,朋友不得不拍拍你肩膀的情况。

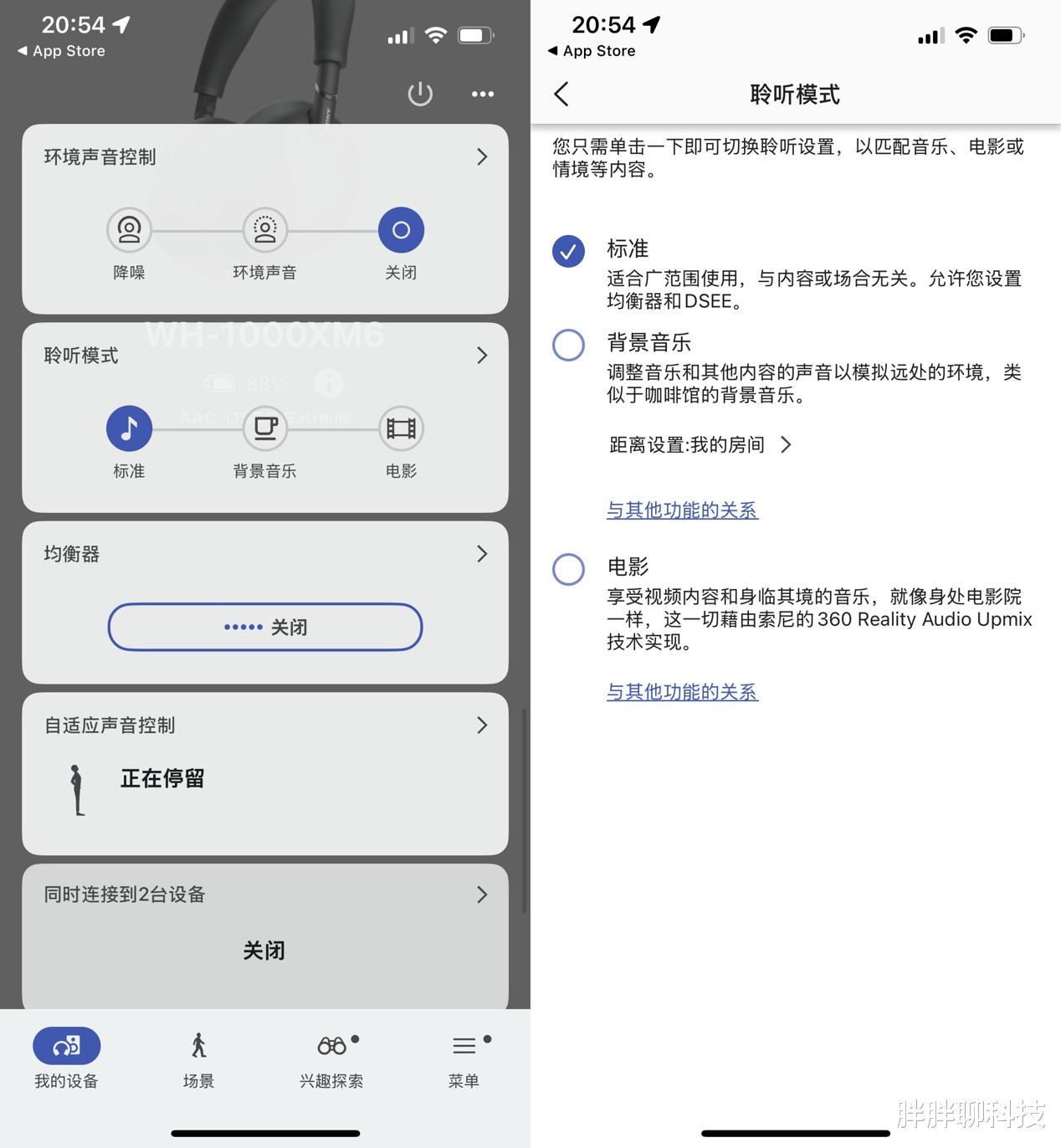

另一个颇具趣味的功能,是这次新增的多种的“聆听模式”。它提供了标准、背景音乐、电影三种音效模式可切换,其核心在于通过模拟不同的声场来营造多样化的听感体验。

在背景音乐模式下,声场被明显拉大,人声位置被推到较远处,三频也都被一定程度削弱,从而让音乐更“退居幕后”,不至于干扰主要注意力。而电影模式则将人声放置在中近位置,同时加强低频表现,更贴近在电影院中观影的氛围。至于标准模式,则保持最为直接的人声呈现,距离感最近。

若以“人声远近”来排序,便是:标准模式最近→电影模式居中→背景音乐模式最远。因此,如果你习惯在写作、办公时边听音乐,背景音乐模式就会格外合适,既有氛围,又不会过于喧宾夺主。

在声学单元上,索尼WH-1000XM6采用了全新研发的30mm碳纤维驱动单元,并引入了动态气压环结构,同时在振膜边缘加入聚氨酯材料。这些新设计的目的各有侧重,却共同指向一个核心思路——尽可能降低信号失真,从而进一步强化高、中、低三频的表现。换句话说,就是让声音更纯净、更均衡,也更具层次感。

再来说操作体验。触控面板的交互逻辑同样延续了上代的思路,只是在NC按钮上新增了麦克风开关的选项。整体来看,这一部分可以说是XM6全机身中改动最小的环节之一。

不得不说,索尼WH-1000XM6在硬件层面的升级幅度相当可观。无论是核心芯片组合,还是全新发声单元,都带来了实打实的变化;同时,各类新功能的加入也让体验更为全面。就硬件而言,索尼确实为用户交出了一份诚意十足的答卷。

听感方面:三频表现有升级,降噪也有好声音在三频表现上,结合我们实测的音频曲线来看,关闭降噪模式时,索尼WH-1000XM6的低频段出现了明显的抬升,中频部分略有下探,而在中高频与高频则有所增强。整体风格可以概括为:低频量感充足,中高频走向明亮,在保证氛围感的同时,也带来更清晰的细节呈现。

因此,在一些强调鼓点与节奏感的曲目中,索尼WH-1000XM6能将鼓声演绎得颇具气势与厚重感;而在低音男声的表现上(如福山雅治),同样能营造出饱满而富有质感的声线,让人听起来格外耐品。

不过,在开启降噪模式后,频响曲线出现的变化也挺让人意外。大多数主动降噪耳机在开启降噪后高频或者低频会有明显削减,但索尼WH-1000XM6却在中高频频段出现了一定加强,1Khz以上区间比较明显。以我个人角度来看,在开启主动降噪后,往往耳朵会有一些钝感,加强一些声音取向反而能帮助耳机输出高品质的声音。

简单聊聊听感,其实索尼在音频领域的实力毋庸置疑,从录制、创作、发行到聆听都不缺乏经典产品,索尼的调音也在音频爱好者圈子里有不少拥趸。在索尼WH-1000XM6的研发过程中,索尼也联合了多位母带工程师调音,其中包括许多曾经多次获得格莱美奖或被提名的知名大师。这个阵容,可以说代表了现今流行乐的主流风向。

这次,我挑了三首曲目来测试:AiScReam 的《爱スクリム》、 《死亡搁浅2》的插曲《polytope》,以及房东的猫的《你是我最愚蠢的一次浪漫》。

其中让我印象最深的,是《你是我最愚蠢的一次浪漫》。吉他与风琴的音色交织,营造出慵懒而温润的氛围,而主唱清亮的女声被很好地凸显出来,清唱部分尤其动人。在《爱スクリム》这种典型的 ACG 风格歌曲中,几位主唱的位置感相当清晰,高音控制得不刺耳,电音背景颇有质感,只是声场略显收敛。不过,女声齿音削减得恰到好处,虽未达到“女毒”耳机那般妖娆,却也让人听得舒适。至于《polytope》,在高潮段落时,男声的高音格外亮眼,泛音延展自然,营造出一种空旷的质感。节奏的速度感明显增强,鼓点的力度与厚度进一步烘托出末世般的苍凉氛围。

整体而言,就我的听感来说,索尼 WH-1000XM6 更偏向适合 中高音表现突出的男声曲目;而在女声方面,如果背景伴奏过于复杂,或主唱声线力度不足,表现可能会稍显一般。总的来说,这是一款偏向“杂食”的耳机,尤其适合以流行音乐为主的聆听场景。

写在最后:不难看出,索尼WH-1000XM6的定位,就是要成为这一产品线的新标杆。它在外观上保持延续,而在内部硬件与功能上则进行了大幅升级,也因此带来了明显的体验提升。

在我看来,XM6最值得关注的,依旧是降噪表现与声音调校。尤其是在开启降噪模式下聆听音乐时,确实能带来意料之外的惊喜。

如果你想感受到索尼与多位音乐大师联合调音的独特风格,以及顶级的降噪能力,WH-1000XM6会是一个非常合适的选择;而对于还在使用1000X系列之前旧型号的用户来说,不妨抽空去试听一下,说不定就是你换机的最佳时机。