打开绩效表的那一刻,我盯着 “中游” 的评级愣了半天 —— 作为互联网公司的设计师,我上周刚改完第 17 版 Banner 图,连续三个月加班到十点,可晋升名单里还是没有我的名字。直到领导甩来一组数据:“你做的活动海报转化率比去年低 15%,改了 3 版的按钮点击量没变化。职场拼的不是苦劳,是价值。” 这句话点醒了我,也揭开了无数人 “努力却不升职” 的真相:你以为的勤奋,可能只是无效努力的陷阱。今天拆解 5 个最致命的坑,30 岁前避开,下次晋升名单里大概率有你。

一、盲目赶工:一天改 5 版设计,不如想透 1 个需求

“再调整一版配色”“按钮往左挪 2px”—— 这是我曾经每天听到最多的话。市场部要海报、产品部改界面、运营部优化 Banner,我像个陀螺连轴转,电脑里的设计文件按 “日期 + 需求方” 建了 27 个文件夹,周末回复工作消息的时间比陪家人还多。那段时间,我每月加班时长超 80 小时,可设计成果能真正推动业务的不足 30%。

直到一次复盘会我才发现:那些熬夜赶工的海报,因为没研究目标用户偏好,投放后点击率不足 3%;反复修改的按钮,压根没考虑用户操作路径,点击量始终徘徊在低位。很多平台职场爆款文数据显示,80% 的 “低效忙人” 都在犯同一个错:把 “完成任务” 当成 “创造价值”。

✅ 破局工具:3 步需求锚定法

接需求时先问 3 个问题:这个设计要解决什么业务问题?目标用户是谁?用什么数据衡量效果?

花 20 分钟查历史数据:比如高转化海报的风格、高点击按钮的位置

提前和需求方确认:“如果优先保证转化率,配色和排版哪个可以让步?”

隔壁部门的老周最近慌了 —— 他做了 8 年 UI 设计,始终用着老一套流程,拒绝学 AI 辅助工具。今年公司引入 AI 设计插件后,新人用半天做的界面原型,不仅贴合需求,还能自动生成 3 套适配方案,而老周熬两天做的方案,还得反复修改适配问题,项目效率比新人低 40%,最近连基础设计需求都很少分到他手上了。

“我这经验从来没出过错”—— 这句话正在成为职场淘汰通知书。现在的互联网行业,三个月就有新工具出现,去年还在用的设计规范,今年可能就被用户体验新标准取代。就像传统营销人不学短视频,迟早会被市场抛弃。

✅ 避坑指南:建立 “经验 + 创新” 双轨制

每周花 1 小时看行业报告:站酷、优设网的最新趋势要跟上,重点关注工具迭代和设计逻辑变化

每月学 1 个新工具:Figma 插件、AI 生成素材工具都能提效,最近我在用的 AI 配色工具,能节省 60% 的配色时间

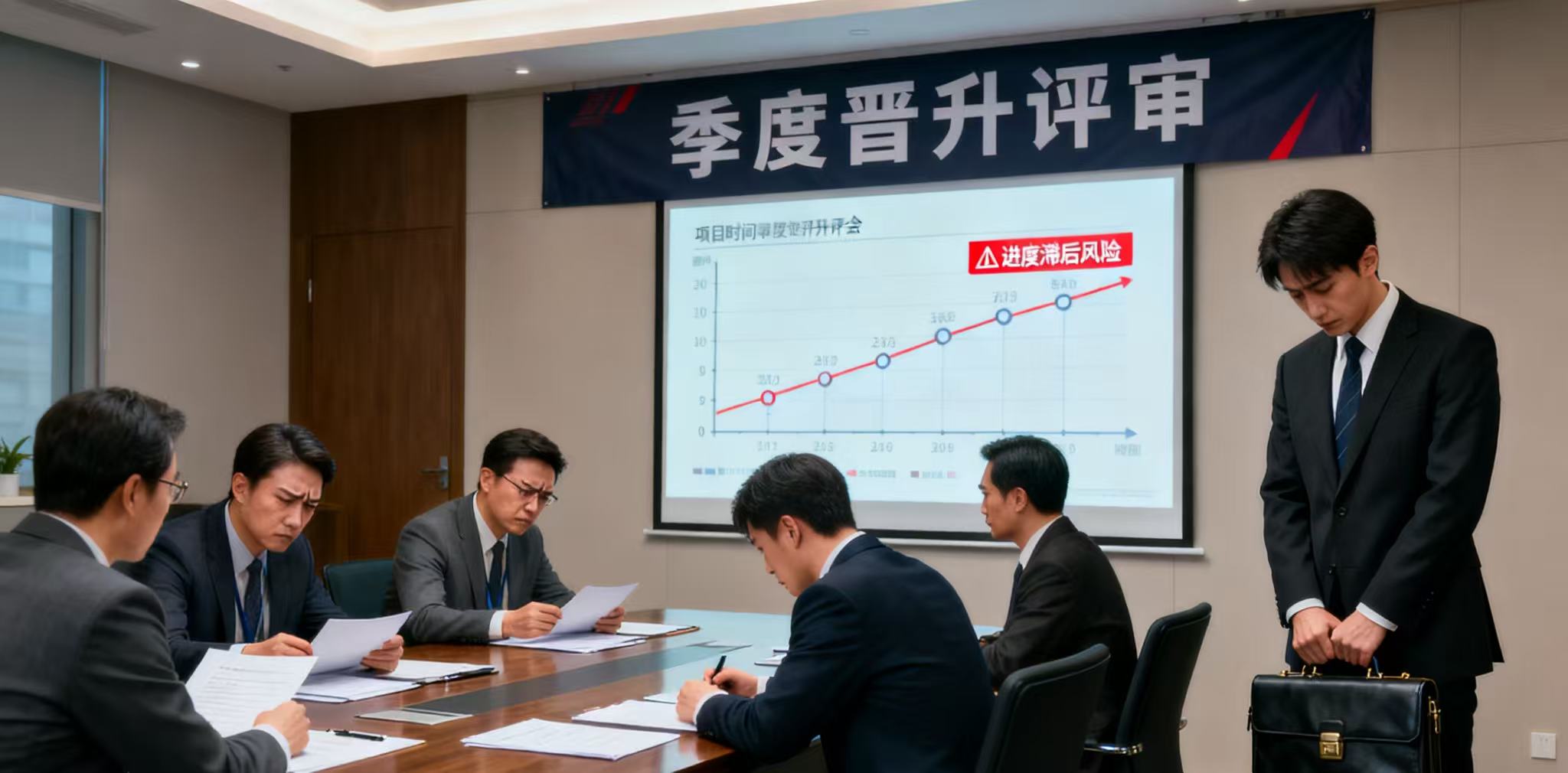

小李是公司公认的 “设计大神”,曾拿下过行业奖项,但连续两次晋升都落选了。一次偶然的机会我才知道,他负责的核心项目遇到技术难题时,自己闷头解决了 3 天,期间没跟领导同步任何进展,领导还以为他进度滞后,甚至考虑过换人参办项目。最后问题解决了,可领导对他的印象已经打了折扣,觉得他 “缺乏团队意识,遇事不沟通”。

职场里有个残酷真相:上面人能看到的价值,才是真的价值。平台高赞文《HR 不会说的晋升潜规则》里提到,70% 的晋升机会都给了 “会沟通的实干派”,不是因为领导偏心,而是他们能让团队放心,及时同步进展、暴露问题,避免项目风险。

✅ 沟通模板:每周 1 次极简汇报

“领导,本周我推进了 2 个核心设计:1. 活动海报确定最终版,参考了 3 个高转化案例,预计能提升 20% 点击率,已同步给市场部下周投放;2. 遇到图标版权问题,已联系法务确认合规方案,不影响下周上线。您看有需要调整的方向吗?”

程序员小赵曾是团队里的 “技术大神”,但上次的 APP 改版项目差点栽在他手里。他写的代码只顾自己方便,完全不考虑和其他模块的兼容性,结果集成测试时出现 23 个 Bug,整个项目延期两周,还导致运营部的推广计划被迫推迟,损失了近 10 万的推广资源。

现在的职场早不是 “英雄主义” 的舞台了。就像我做产品界面设计,要和产品经理对齐需求逻辑、和开发确认技术实现难度、和运营同步投放数据反馈,缺了任何一环,设计做得再漂亮也没用。团队协作产生的价值,永远比个人努力大得多。

✅ 协作技巧:主动搭 “价值桥梁”

接到跨部门需求时,先加对方微信说:“我拉个小群,有问题随时同步,避免信息偏差”

遇到问题别硬扛:“这个交互效果我没把握,想请教下开发同事的技术实现难度,咱们一起确认最优方案”

前同事小王曾跟风报考 CFA、FRM 证书,每天学到凌晨 1 点,工作却频频出错 —— 他是做金融产品销售的,那些复杂的金融模型知识,和客户沟通时几乎用不上,反而因为精力分散,连基础的客户需求挖掘都做不好,季度业绩排名垫底。

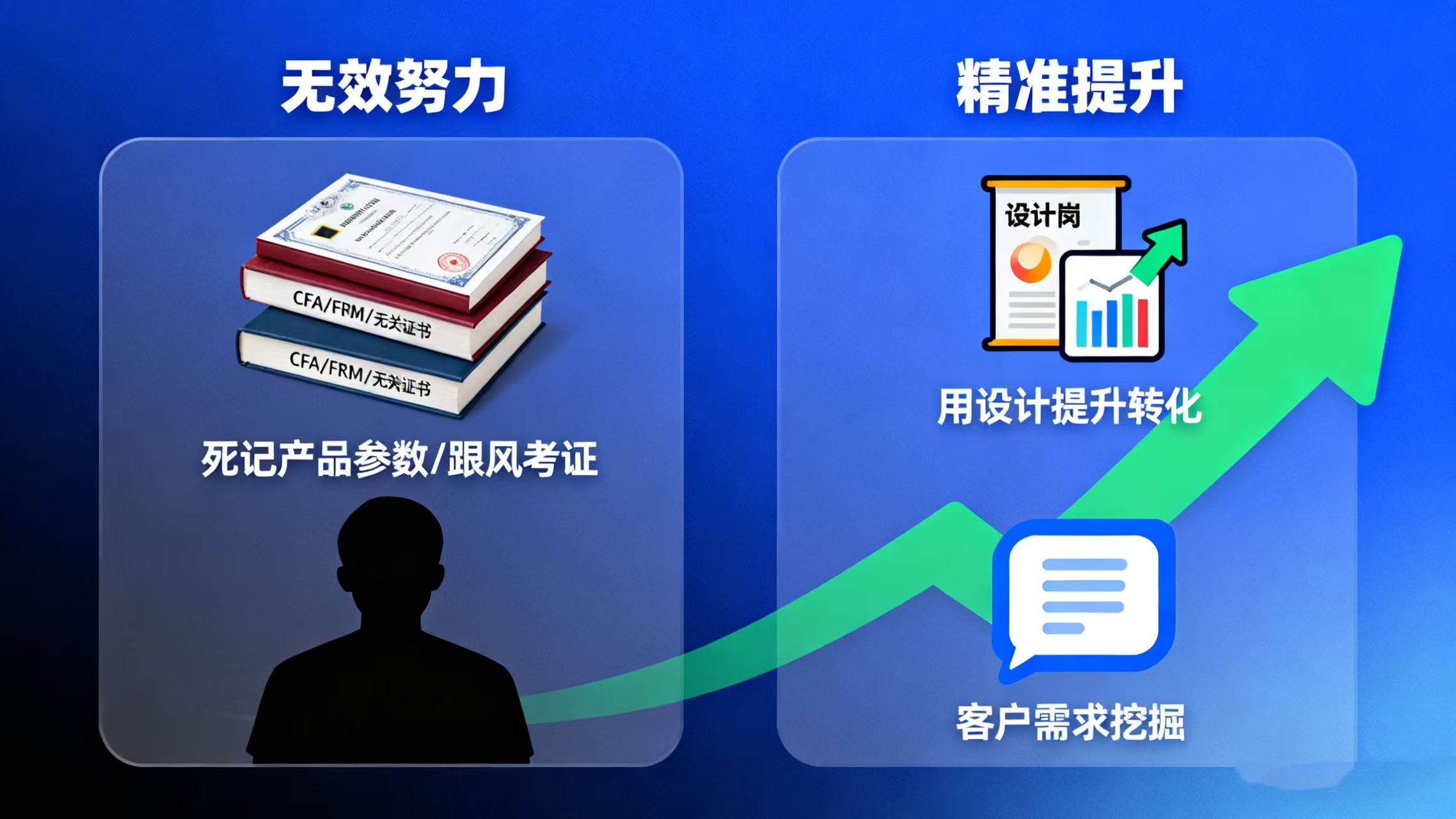

职场学习最忌讳 “盲目跟风”。大鱼号数据显示,收藏量高的干货文都有个特点:提供 “针对性解决方案”。就像设计岗想升职,与其考没用的绘画证书,不如练精 “用设计提升转化” 的能力;销售岗想晋升,重点要学 “客户需求挖掘”,而不是死记产品参数。

✅ 精准提升清单(按岗位适配)

写在最后:30 岁前升职,拼的是 “有效努力”我见过太多人把 “加班时长”当勋章,把“完成任务”当成就,却在 30 岁的分水岭上迷茫:为什么我比别人努力,却没别人晋升快?

答案很简单:职场晋升的核心逻辑,从来都是 “创造价值>付出苦劳”。避开盲目赶工、迷信经验、闷头干活、单打独斗、乱学技能这 5 个坑,把力气花在 “锚定需求、创新方法、主动沟通、团队协作、精准提升” 上。

你现在正陷在哪个无效努力的陷阱里?评论区留言,我帮你出解决方案!