在科研写作当中,文献综述看似是“他人研究之总结”,但事实上,它是整篇论文里最能体现作者学术水准的部分。

它不仅需要全面了解既有的成果,而且在整理之时要展现出逻辑、洞察与立场,很多初学者在撰写综述时,容易陷入“罗列文献”的陷阱最终写成的是阅读笔记,而非真正的“研究评述”,首次撰写综述时,我便被导师一眼察觉“未形成观点”,后来我依照系统步骤拆解写作过程,方才渐渐掌握写高质量文献综述的节奏。

一、文献检索与筛选的逻辑起点

动笔之前,真正的第一步并非是书写,而是确定范围,若要确定主题的研究边界,恰似搭建一个筛网:

*主题关键词

*时间范围(如近5年)

一篇高质量的综述一般是先从不少于一百篇文献中初步筛选,最终选出大约三十到五十篇核心研究,

据权威期刊《自然综述》编辑部统计,超七成的高被引综述皆源于跨数据库的交叉检索,

我个人习惯用Zotero或者EndNote来设置分类标签,诸如“定义”“方法”“争议点”之类的日后引用时便可即刻寻得。

二、从阅读到理解的结构搭建

很多人读完文献便直接着手撰写,实际上这般效率并不高,阅读之时,目标并非是“看完”而是“提炼结构”,可用下述表格来梳理思路:

例如撰写“学术出版开放获取模式”的综述时,我先绘制不同OA模式的演变时间线,接着标注出版商与学者的利益冲突点,这种结构的可视化,可使文章逻辑清晰,且便于发现学术空白。

三、综述正文的逻辑展开

综述写作实际上就是构建一种叙述逻辑,并非将资料简单地搬过来,较为成熟的结构通常是这般模样的:

>背景→分类→对比→争议→趋势→启示

每个部分都可以用数据支撑。例如,据Scopus数据显示,2018至2024年,关于AI辅助写作的研究数量增长了340%”

*分类:用表格区分不同研究方向。

争议之处:探讨学界不同见解,像部分学者认为算法透明乃关键问题,另有学者觉得需着重关注伦理评估”

趋势便是引用最新的会议或者报告,像2025年NeurIPS会议提出的生成模型评估框架,就是前沿线索。

四、引用与表达的技术细节

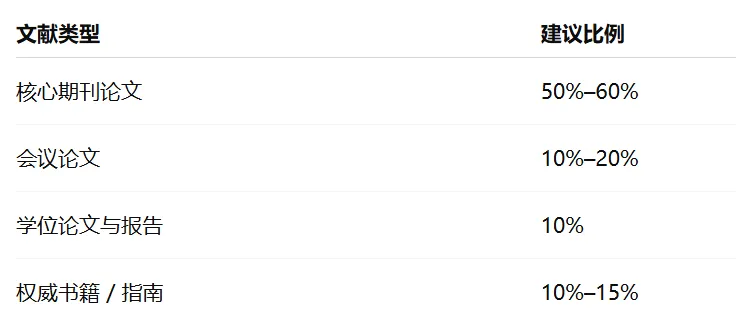

一篇综述的权威感,往往体现在引用得准确且多样,常见引用比例如下表,此乃来自Elsevier编辑部内部统计的:

我个人经验是,引用不要堆,引用同一观点的两篇高影响力论文便足,引用过多反倒会杂乱无章,另外适当引用外语的原句子(然后再译成中文),可体现出阅读的深度,例如:“就如史密斯在2022年所述,‘写评论并非总结,而是对想法的综合’.’”

五、整合与升华:让综述有“自我声音”

真正优良的文献综述,并非仅仅是对他人观点进行总结,而是要构建自身的视角框架,可借助这几种途径来呈现“自身的见解”:

1.提出一个归纳性的模型,像是在研读多篇有关教育评估的研究之后,总结出“过程结果反思”的三层模型。

2找寻研究的空缺之处:例如表明“多数研究皆将重心置于西方的语境上,对东亚地区的样本关注不足”。

3进行趋势判断,借助数据或者时间线来推断并预测未来五年的发展趋向。

就拿我自身的一次写作来讲,在进行“数字人文研究方法”的综述时,我并非仅仅是简单复述技术路线,而是察觉到了“研究者和工具之间交互误区”这个被忽略的层面,导师评价道:“这般有思考的综述方为真正的学术写作”。

六、修改与格式打磨

最后阶段,乃完善“形式方面”,文献综述的修改,不单单是语言润色,更是逻辑校对,建议反复核查如下几点:

一般我会在写完初稿后间隔一两天再查看,常常能发觉逻辑存有重复或缺失之处,另外借助AI检测工具或者语法检查软件,像Grammarly、Writefull这类来帮助检查语法,并非用来生成内容,这般既安全又高效。

创作文献综述的过程,其实是和“知识体系”开展沟通,这不但考验阅读量,还考验了解、挑选、融合及其表述的能力,一开始的时候或许会感觉艰难,但是当你可以清楚看见“学术地图”里的空缺,而且用自身的文字去填充那一片空缺的时候,会发现那种知识的满足感,是别的论文模板不能取代的。

真实的综述,是对他人研究的总结,亦是你思索的起始。