文丨李丹

编辑丨卢枕

驶向“世界超市”义乌的高铁,也许是全中国最国际化的列车之一。车厢里不同肤色的人,说着世界各地的语言,抵达高铁站,还有专门的境外人员服务处。

国际商贸城附近的中东餐厅和中餐馆一样多,还有全中国唯一一家埃塞俄比亚菜,非洲老板用英文给我点完餐进厨房做菜,出完餐又坐到电脑前用板正的中文一字一句地讲电话,“货什么时候能到?”

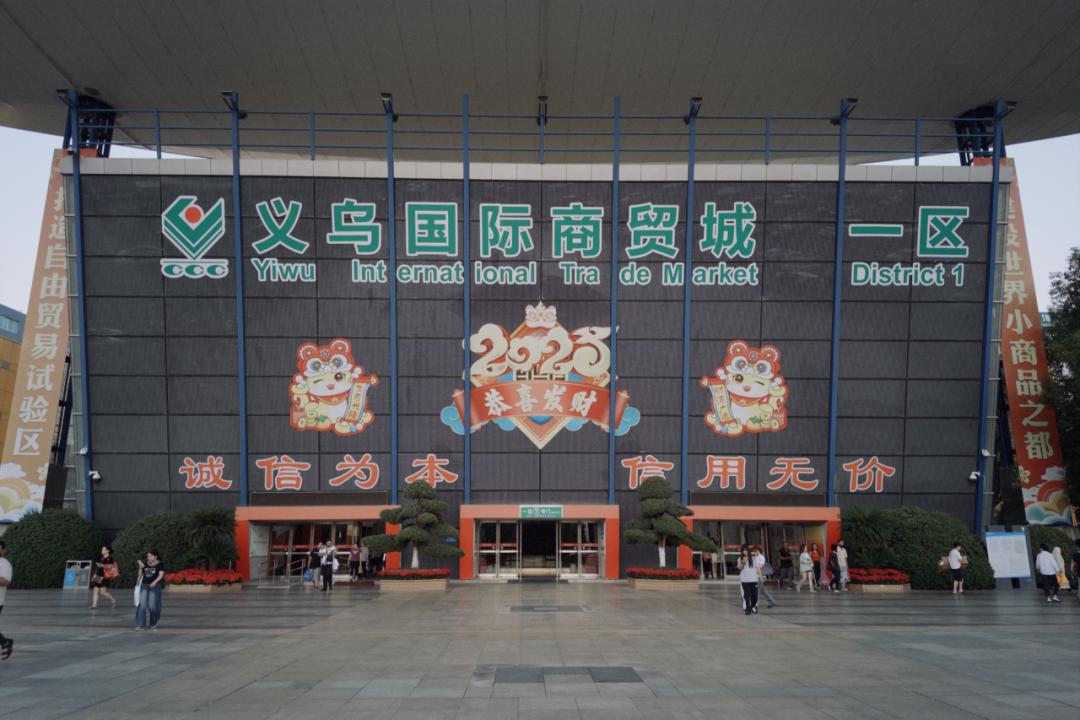

关于商贸城最广为人知的一个描述是,如果每家店停留5分钟,逛完商贸城要一年多。这里有超过7万家商铺,从一区到五区,要开四公里的车。它之所以享誉世界,是因为无所不能,无奇不有。走进一区,一路上从天上飞的无人机,到地上跑的玩具车;从中东的香薰灯,到北欧的冰箱贴都能见到,每天都有大量的小商品从这里发往世界各地。

十月中旬,我来到这里,此时距离圣诞——这个全世界最重要的节日之一,还有两个多月。圣诞是一个观察义乌的窗口,全世界有约80%的圣诞用品都来自义乌。上到商贸城三楼,整整三个街区都是圣诞商铺,客人只有零星几个,大多数时候,店主或是店员坐在圣诞树组成的森林里埋着头,并不理会我的访谈请求。有时,走道上只能听见“Jingle Bell”的歌声回荡。

眼下已经过了出货旺季,再过不久,商家们就该开始备料、打样、做新品,订的早的客户也会开始下明年圣诞的订单。但今年,战争、关税等一系列变化,让他们的生意变得不确定起来,只能见招拆招。好在,这也正是义乌商人们二三十年来习得的本领。

他们希望世界和平,但即便动荡,生意总是有办法做下去。

冷清的商贸城,提前结束的圣诞季在邓金玲的店里坐到四点,隔壁圣诞树厂的厂二代李华“哗”地一声拉上卷帘门,和邓金玲打了声招呼,走了。

李华平日在工厂,这是李华今年来店里“坐班”的第一天,“我妈无时无刻不告诉我,今年的生意真难做”。这两天,我从每个访谈过的店家口中都听到了这句抱怨。

外人最直接的感受是客流量。2002年商贸城建成,邓金玲一家下半年就搬了进来,在这里待了二十多年,做各种节日喜庆用品,也做杯子。她翻出手机里的一段视频给我看,9平米的商铺里,围着桌子坐了五六个人,另外还有五六个人站在货架前端详产品。生意好的时候,店里一拨人,门外还有四五拨在排队,“哎呀,这都是过去时了”。

“那时候赚钱真是蛮容易。”邓金玲追忆往昔,市场刚刚开放的时候,美国单普遍净利率都能做到40%,现在听起来像是天方夜谭,“能做到15%就已经很不错了”。现在账期普遍长达六个月,有时甚至等圣诞节过完客户才会给货款,早些年也不是这样,“可能一直到18年都还是现金”,送多少货拿多少钱,许多老板每天手里拎着几十上百万的现金到处跑。

如今的常态是“好的时候一天(客人)五六个,差的时候一个都没有”。而我们所在的一区已是客流量最多的一个区,到了三、四区,坐店的店员每天几乎只做两项工作:早上开门和晚上关门。没有客人,老板们懒得在店里坐,离开的时间越来越提前。商贸城五点半关门,但像李华这样四点就卷帘走人的商铺不在少数。

反而是临近关门的时候,商贸城的动静才多起来。把外摆货架收进门店的滚轮声,拉卷帘门、拖板车的声音,打破了一天的沉寂。

● 下午五点,大多数商铺都已经关门。摄影:李丹

疫情期间,外国人进不来,客流是那时开始减少的。但让我意外的是,几乎所有商家都告诉我,回头看,疫情期间的生意还算是最好做的。我见到的面孔多是四五十岁的中年人,他们做这行已有十几二十年,每个人手上都有些老客户,疫情期间新客户进不来,但老客户也跑不走,会直接在微信或WhatsApp上和他们下单。

23年之后,让他们苦恼更多的不是客流,而是内卷。“老外现在都学精了”,客户进入市场,免不了对比价格。李华家有次给客户报完价,客户嫌贵,说同款其他厂家报的价格便宜多了。“那个报价比我们成本价还低,那我们没话说了。图片是一样的,做出来成品就不知道了。”

价格战也让做节庆水晶球的胡朝红不堪其扰,一听到上门砍价的外国客人说“cheap、cheap”,她就头痛,“老外就是只看价格,不懂质量”。自家开发出的款,也会被客户拿着样板图挨家问价,别人看到图片第二天就可以翻模翻出来,卖更低的价格,甚至工人和工人之间也会把样板偷出去卖。

她只能尽可能开发更新、更难的款式,有的水晶球上有镂空的钢制花车,像这样复杂的款式,开模费就要十几万,她想大概不是所有人都有这样的资金实力。店里有一半是基础款的水晶球,她手一挥,“这些我们接下来都要处理了,明年不做了,只做高端的”。

竞争激烈,不想打价格战的老板都把“产品”挂在嘴边,可这一行几乎不存在什么独家产品,老板们只能把更新换代的速度变得更快。以前一款圣诞老人,龚永强可以卖三、四年,现在顶多一年就得换掉。但开发新品的速度永远赶不上仿制的速度,许多商铺门口都贴上了大大的“同行免入、面斥不雅”的标语,立起了“禁止拍照”的牌子。李华的店里同样也贴了,“肯定不愿意让别人拍,拍了别人拿去打版,万一刚好也知道我们客户的联系方式,不就等于给我们压价了吗”。

● 一家圣诞老人商铺门口,挂起了禁止拍照的标语。摄影:李丹

李华店里陈列的圣诞树还是去年的款式,“新款我们是不敢放到店里的,都是放在展厅”。十万元以上的订单,他们会开车带客户去位于东阳工厂的线下展厅看。

但如果要做电商,这件事就变得防不胜防。懂行的人一看商品详情页的图片和参数就能仿个七七八八,龚永强申请过一些外观专利,但“稍微改一下也很容易”。

今年的圣诞季也结束的早。圣诞还没来,很多圣诞用品店已经不开了。往年李华家先出需要三个月航运时间的欧洲和南美的单,再出俄罗斯,用板车走高速过境,最后是韩国,运输周期只需要七天,一直出到十一月初,还会零星有些韩国和内销的单子。今年十月份,“差不多快没了”。卖圣诞老人的龚永强,往年这会还在出货,今年已经早早没了订单,“今年还有四五单尾货,出完就结束”。

动荡的世界,被打乱的工厂“国外也消费降级啊。”龚永强无奈地说。往年卖的好的高端产品,这两年客户拿的少了,“客户卖不动,好比中国过年挂灯笼,以前买100块钱的,现在买50块钱的也可以用”。

我在邓金玲那里听到了几乎一样的话,“现在全世界都萧条”。内卷本质上是因为供过于求,总的需求减少,产能却很难降得下来。圣诞用品的老板们说生意不好做,说的是利润下滑,得到处找客户,投入与回报不成正比。但从订单总量上说变化不大,毕竟圣诞用品某种程度上也称得上必需品,有钱没钱,都要过节。而邓金玲的朋友做相框这样的非刚需,眼见着工厂从80人缩减到50人,再到30人,最后直接改行了,“实在没订单了”。

在义乌,龚永强和邓金玲是为数不多有能力做美国单的厂家,龚永强约有10%的订单来自美国,邓金玲则有30、40%。在关税事件之前,美国单是香饽饽,没有人不喜欢。单量大,一单至少也得几十万美金,利润也高。但与此同时标准更高,工艺更复杂,以保温杯为例,邓金玲遇到的中东客户只看会不会漏水,美国客户则要求保温时长达到12小时。

不过,比起日本这都不算什么。邓金玲做过一次日本人的生意,后来都不敢再做。日本客户不仅要验厂,还派3名员工住在厂里,每天验检产品,“搞得工人压力很大”。

美国单对工厂的规模和能力有要求,因此更多都是广东的大工厂在做,龚永强的工厂同样在广东,生产旺季厂里能有五六百号人。而义乌以几十人规模的小工厂为主,“想做也做不了”。一家圣诞树的厂家告诉我,据他所知,整个义乌有能力做美国单的圣诞树厂家“可能也就五家”。

● 一家圣诞树商铺。摄影:李丹

特朗普给了做美国单的工厂重重一击。提到这个人,邓金玲叹了口气,“这特朗普是真不靠谱”。今年四月,特朗普宣布对华关税加征至145%,邓金玲看到这条消息时,工厂里还在做要发往美国的货,她觉得很无助,“这下做还是不做?”打电话问客户,客户说,只能暂停。

工厂需要运转,不是说停就能停下。邓金玲的工厂有部分已经改造成了机械流水线,也有其他国家的订单,还能开三条,关七条。在以美国单为大头的广东圣诞工厂,情况更糟。“合作久的可能会说暂停观望看看,有些刚合作的可能直接就取消订单,定金都不要了。但工厂备料已经备下去了。”龚永强看到身边一些被取消订单的厂,即便是后来关税下调也没能恢复元气,“七月就放假了”。过去有些墨西哥客户做转口到美国的生意,随着美国对墨西哥关税同样上涨,龚永强的墨西哥客户也不拿货了,订单量骤减到过去的20%。

圣诞用品如圣诞树,需要人工绑枝,对劳动力需求很高。旺季,龚永强厂里的工人得从早上六点半加班到晚上十点,全负荷运转,还得去抢临时工。就算停下,工人的工资也得照发。“如果不照发工资,工人走了,你后面肯定招不到工人了,其他订单也不用做了。”最多的时候,龚永强每个月厂里光发工资就要发四五百万,按照这个水平,几乎是每停一天就要白花十几万。

停工工人会跑,但如果不停,货做出来最后却发不了,就会变成库存,还是赔本买卖。思来想去,邓金玲决定还是正常做货,只是把速度调整到过去的1/3,“也是赌一口气,觉得美国不可能没有made in China”。

凭着这口气,他们等来了日内瓦经贸会谈联合声明,有了90天窗口期。货要赶在窗口期结束前到达美国的港口,这打乱了工厂生产的节奏。按照常理,做货的排期得按照订单下单的先后次序排,也需要根据做的款式调整。窗口期的消息一出,龚永强的五个美国客户立刻要求插队,直接派人到工厂盯着,只能做自己的货。龚永强只能挨个和其他客户解释协商出货时间,为了赶美单,今年他有一半的订单都没有按时交货。

航运也乱了套,美线的船全面爆仓,连带着其他航线也不好订,直到上个月,李华还听一个客户说订不到柜,还得往后拖。圣诞树早已做好,也只能压在仓库里。

比起美国,商贸城的圣诞商铺们做的更多是欧洲、中东、拉美等地区的生意,他们和当地人一样希望世界和平。孙垒在四楼卖圣诞装饰花,早几年来自伊朗的客人不需要他联系,自己就会到店里下单,来的很频繁。随着爆发冲突和战争的地区变多,中东的客人渐渐少了,欠账多了,“有些客户是不是还活着都不好说”。

战争同样影响航运,为了绕过冲突地区,船在海上漂的时间变得更长、更不确定,这是工厂和客户两方都无法控制的变量,为了稳妥,只能进一步压缩工厂生产的时间。国际关系也影响清关速度,龚永强不止一次从不同地区的客户那里得到反馈,说中国的货总是清关清的最慢的。

和全世界做生意,就像在大海上开一艘小帆船。国际形势如大海一样波谲云诡,任何一个国家地区发生的一点变化,都有可能让一家十平米的商铺和背后的工厂倒闭关门。

商贸城的每家商铺桌上或椅上都放着一份《义乌商报》,不过真正翻阅的人不多,报纸还是慢了。更多时候龚永强会上外网,看他的客户们所在国家的最新新闻。

● 一家商铺门口的桌上,放着《义乌商报》。摄影:李丹

前段时间他总看到以色列袭击黎巴嫩的新闻,不由得担心起明年的订单。他有一个合作多年的黎巴嫩客户,对方在黎巴嫩的仓库和整个商贸城一区一样大,是他最大的几个客户之一。往年对方会早早在12月就下单,工厂能在四月人力、海运等费用的低点不紧不慢地出完货,是个好差事。

战争开打,龚永强也拿不准客户还会不会像以前一样下单、下那么多单。连带着提前备料也不好备,备多了用不完,备少了到旺季得花高价去抢。“乱”是他对今年生意的总结,一个圣诞老人从被生产出来到被大洋彼岸的消费者摆在家里,需要经过门店下单、工厂生产、船只运输、港口清关、终端零售,而今过往的惯性被打破,链条上的每一环都乱套了。

运气、远见和野心,商人的法则海上的帆船无法控制风朝哪里吹,但可以调整帆的角度和松紧。无论如何,坐以待毙不是义乌商人的行事风格。

曾有出租车司机告诉我,“义乌一只手伸出来四个外地人”,我看到的在义乌做生意的商人们,没几个是义乌人。真正土生土长的义乌人大多像他一样“没赚到钱”,还受水涨船高的房价困扰。

二十年前,他们是对风向最敏锐的一批人。2001年中国加入WTO,2002年顺应国际化需求,国际商贸城建成,他们从全国各地来到义乌,这个刚刚对外开放的窗口。从卖全国到卖全球,二十年间,他们挺过了2008年金融危机,挺过了2015年内销订单大幅缩减的难关,到现在,战争和关税依旧没有影响他们买卖全球的野心。

我到店里的时候,陈盛正在看《稻盛和夫的人生哲学》,书上写了密密麻麻的笔记。他五十多岁,金华人,初中毕业。早些年在金华开食杂店,也去西安讨过生活,2003年,他看好义乌这个风口,来此创业。他滔滔不绝地说起中国入世的过程,“你太小了,不知道那时候(谈判)打得多辛苦”。

张秀芳和陈盛是同龄人,也是商贸城的第一批商铺。起初是看到亲戚朋友在做,“谈么谈么自己也想做,也是养家糊口”。刚到这里的时候,她连自己的机器都没有,货都是找别人拿,这样卖了几年,有了积蓄办了厂。

● 张秀芳坐在商铺里工作。摄影:李丹

他们深刻知道自己享有多少全球化的红利,“做生意还是靠运气。十几二十年那会真的是很好做”。见我和他的小女儿一般大,陈盛又叮嘱我,“人生要有成就,要遇到机遇。但是机遇给你的时候你不知道也是没用,还是要坚持”。

陈盛说自己有好几个客户,都是坚持得到的,无非是其他人都关门的时候他还开着。张秀芳说自己没文化,也不懂现在流行的直播,只能是靠嘴巴老实、诚恳。她可以雇人看店,但还是宁愿自己亲力亲为,怕雇的人招待不周赶跑了客户。老一辈人做生意,秉持的是最朴素的信念。

邓金玲一家更年轻,也有更大的野心。红利消散前,他们就提前找到了增量。

她从江西嫁到永康,和老公一起来义乌创业,起步是家里六口人和一台机器。搬进商贸城后不久,她接到了人生中第一个外贸订单,“上来就是一条柜,吓坏了,怎么做得出来?”一条柜900件货,一个半月交货,而那时他们一天还只能做10件货。

“但是也很开心,哇塞,好大的订单,原来外贸这么好做。”六个人不够就再招六个,生意像雪球一样滚大。起初他们只能租得起由一间店面隔出的半间,4.5平米,一年三万块钱租金。后来店面涨价,她换了个位置,没租多久,租金又涨了,她心里觉得“不行”,算了算口袋里的钱,堪堪够买下一间店铺,咬紧牙关,“买了!”于是2011年,她有了现在这个门店。

“但是很奇怪,有了店面之后你又想去买厂房了。厂房买完10亩地,又想买40亩地。生意就是这样子,一步一步,刚好够钱,就买下一个。不敢投入,没有这个胆子的话也就做不大。”

● 义乌国际商贸城一区大门。摄影:李丹

两年半前,他们又花出去一笔大钱,和一家货代公司,以及一家在美洲做了十多年生意的华人公司一起,合资在美国洛杉矶和墨西哥两地建了海外仓,“成本一个亿起步”。

那时,中美贸易已经频频摩擦,他们产生了危机感,料想外贸未来不会太好做。那家在美洲做生意的华人公司,做亚马逊起家,当时还只是他们的朋友,22年遇上亚马逊美国仓政策变动,仓里的货全部被没收,损失了2000万。大家凑在一起交流,都觉得形势不妙,得想想办法。

讨论了半天,觉得海外仓也许是个机会。邓金玲一家在国内负责生产,货代负责运输清关,进到自家的仓库后,再由当地的合伙人找资源和渠道。三家“抱团”,最大程度上减少外部环境变化对生意的影响。

这是一笔巨额投入,做出这个决定,花了他们两个月,每天吃饭都在聊。最后又是商人的胆量占了上风,他们想,给自己两年时间,不行就收手。没想到起步三个月,美国和墨西哥当地的订单已经供不应求。

今年国际形势动荡,愈发显得两年半前迈出的这一步有先见之明。如果光看商贸城门店这一个渠道,其实比往年少赚了不少,但海外仓找回了增量。到处抢船抢柜的关税窗口期期间,邓金玲也没发愁,“因为和货代都是一家了,肯定优先发自己人的”。

如果是现在,邓金玲不会入局。“我觉得晚了。做生意就不要犹豫,马上去做,哪怕是亏了也就是一年,马上收手。但是如果赌对了,一下子就赚很多。”商人们笃信生意有赚有亏好比自然规律,但时机错过不再来。

钱更难赚了,但义乌不倒这是我第二次来到义乌。上一次我来的时候,在城市边缘的村庄里看见了大量家庭小作坊,在仓库、地下室、自建房的一楼,一台机器轰隆隆地运转。它们是义乌产业带的毛细血管。

这两天,几乎所有商铺老板都告诉我,那也是他们的起点。这也是义乌“鸡毛换糖”精神的缩影:只要有利可图,再小的生意都能做,螺蛳壳里也能做道场。

订单变得更小、更碎,是今年商家们一致的感受。每个地区、每个客户偏好的款式都有些细微的不同,欧美的圣诞老人脸型更细长,南美则喜欢宽脸;韩国、东南亚会要粉色衣服的圣诞老人,其他大多数地方则还是喜欢红色、银色的传统配色;俄罗斯不仅有圣诞老人,还有冰雪公主;发往美国的圣诞老人不仅有白皮肤的,还有黑人肤色的……

不同的款式要备不同的料,工人们也得适应不同的工序和工艺,款式和款式之间的切换也会产生损耗,都让钱变得更难赚了。

但另一方面,这也是商家们努力的结果。不管是去德国法兰克福参加圣诞展会,还是上Facebook打广告,搭国际站迎流,在种种努力下,虽然单个客户比以前拿的少了,但由于找到了更多客户,龚永强今年的订单总量没有减少。一些过去他嫌麻烦不愿意接的小订单,今年也都接了。

邓金玲告诉我,“你看起来好像在店里坐了一天都没人,不知道这生意怎么做下去的。但可能人家在手机上发的一条信息就是几百万。”

● 义乌街头的标语,“幸福都是奋斗出来的”。摄影:李丹

义乌的另一个特点是出口的国家和地区更广、更多元,“小而不倒”。东方不亮西方亮,西方也不亮的话,还有南方北方。陈盛举了俄罗斯的例子,当年俄乌战争爆发,卢布大幅贬值,“虽然有影响,但是不致命”。

今年的关税战同理,这里当然没人喜欢特朗普,但也没人害怕他。美国客户用关税向商家们压价,有的要求让利20%,龚永强很少理会,“最多也不会让超过5%”。他帮美国客户做贴牌,他报价200元人民币的商品,贴牌贴的是198美元,他想关税是对所有人都加,只要有需求,再贵都是好卖的,只是苦了美国老百姓。更何况“就算我让你10%,在145%关税面前也是九牛一毛”。他只觉得美国政策反复无常,“老这样的话,我都不想做美国了。打乱了其他订单得不偿失”。

就算非要去美国,大路不同,还能走小路。常见的办法是从东南亚转口,一个圣诞老人分成头、身子、衣服等零部件运到东南亚,在当地组装贴牌,再发往美国,“空子总是有的”。

世界在变化的同时,义乌也在变化。具体到每个个体,这种变化有商业模式上的,也有时间和代际尺度上的。

一区东扩四层的一位老板告诉我,过去商贸城没有零售,都是走量批发。量小了,老板还不惜的做。近年来去商贸城的游客越来越多,抱怨不零售,于是扩出这片地方,专门零售,蚊子再小也是肉。

早在商贸城建成前,龚永强的父母就已经做了20年仿真花生意。那时义乌的初代市场马路市场刚刚诞生,父母是第一代义乌商人。到龚永强长大,开了外贸公司,帮家里的仿真花销向海外,也帮外国客人在义乌找货。后来他统计手上客户要的货,发现圣诞用品数量总是最多的,觉得是商机,干脆自己办厂卖,就这样过去十多年。

老一辈的商人自嘲坐在商贸城的商铺等客户上门的坐商模式是“守株待兔”,跨境电商或是国际站这样的字眼对他们来说有些陌生,“得靠你们年轻人了”。但他们也正是用这样的生意托举了自己的家庭和下一代。陈盛的大女儿双修会计和外语,已经回家帮忙,小女儿学舞蹈,“小的么,就让她去飞了”,他把双手举到身体两侧,比了比一对挥动的翅膀。

走在商贸城看不到尽头的走道里,我遇见了许多刚毕业的年轻面孔。他们是厂二代甚至三代,五个里有三个都读电商或是外贸,为了接班。我问李华不接班的话想做什么,他半开玩笑地说,“不接班的话我很难想象我能活下来。刚毕业的时候也是有抱负的,被现实磨平了棱角啊。父母铺好路干嘛不走。”

商人们很难说得上乐观,“我们估计未来三到五年都不会变好”。但一个市场只要还在变化,就不会轻易丧失活力倒下。“你要相信,中国人做生意还是很有智慧的。”分别时,陈盛对我说。

(应受访者要求,文中李华、陈盛为化名)

【版权声明】所有内容著作权归属镜相工作室,未经书面许可,不得转载、摘编或以其他形式使用,另有声明除外。