文 | 零壹

近日结局的谍战剧《沉默的荣耀》,称得上是下半年剧集市场的惊喜之一。

惊喜首先就在题材上。以1949年解放前后为背景,为首部聚焦新中国成立前后台湾隐蔽战线斗争的剧集,基于吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等烈士真实事件创作,剧中人物大多使用真实姓名,情节主线高度贴合史料。

这与过去多数以虚构人物为主的谍战剧全然不同——主角吴石、朱枫以及站在反面的谷正文、蔡孝乾都确有其人,也包括在故事背景里的蒋经国、毛人凤、陈诚、周至柔等真实历史人物。

据媒体报道,近日北京的吴石墓前,摆满了市民敬献的鲜花;吴石位于福州市仓山区螺洲镇的故居也迎来了参观热潮。

观众们要么熟知这段历史,要么能够很快通过百度得知吴石等人的结局,而“悬念”是谍战剧的重要看点之一——要么是结果,要么是过程。而当确定性的悲壮结局与过程,与人物情感的不确定性碰撞到一起,《沉默的荣耀》是凭借什么让观众为之动容的?

如何在真实历史的基础上拍出谍战剧的惊险和背后的情感力量,是创作上的难题,也是《沉默的荣耀》难得的优点。

没有信息差的谍战剧,回归“人”的塑造创作团队首先显然面临着叙事上的挑战。主角吴石也是《潜伏》主角余则成的创作原型之一,看谍战剧时,我们总习惯跟着主角猜密码、躲追踪,靠 “信息差” 捏一把汗,但比起《潜伏》跟着余则成的 “沉浸式卧底体验”,《沉默的荣耀》更像握着一份提前拆封的 “烈士档案”:你知道他们的终点,却忍不住盯着每一个细节。

在人物塑造、故事走向符合历史的前提下,《沉默的荣耀》是用充满细节的创作手法来丰盈了故事。

危机感是贯穿《沉默的荣耀》始终的。这种体验就在于创作团队找到了这个题材的真正解法,就是回归人物塑造本身建立共情,并通过足量的细节构建出主角处境的危险级别。

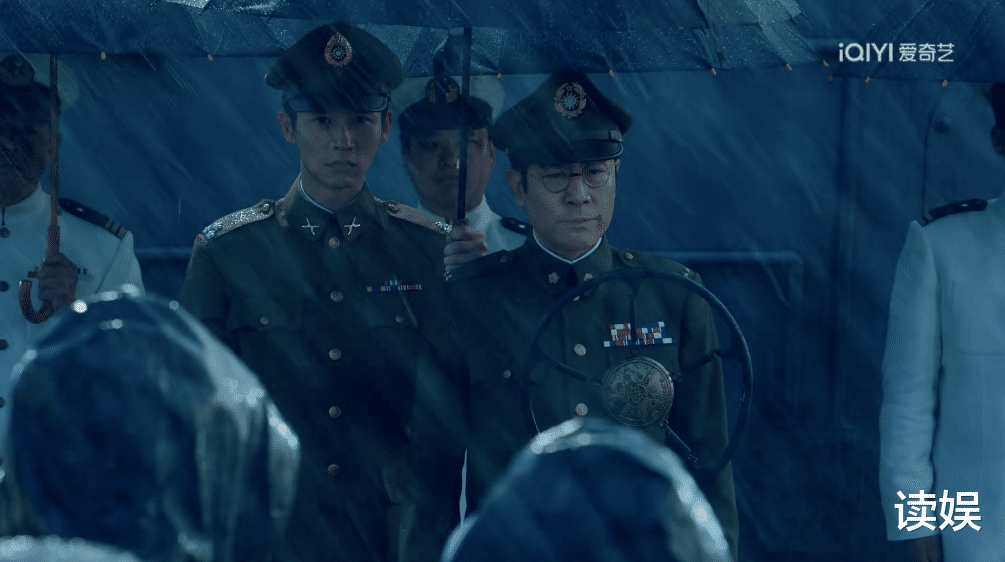

吴石去台湾坚持情报工作,面临的是一个难度极高的情况。这种危险不同于过往谍战剧的情形,在抗日和解放战争中的地下工作即便艰难,但组织架构毕竟完整,与敌人斗智斗勇的空间也会更大。而1949年-1950年的台湾则不同——国民党保密局的特务成建制地共同赴台,而国军败退得太快,我党在台湾当时的布局准备很难充分,因此吴石的赴台一方面极为重要,另一方面工作难度极大,这都是在当时可以预见的。

正是因为可以预见,才更能看到吴石“若一去不回,便一去不回”言语背后的分量。

朱枫的抉择同样如此,战友因为通行证造假牺牲,而她是当时唯一有着赴台正式工作证件的人员,即便自己过去是情报工作的门外汉,危险远大于普通情报人员,她仍然放弃阖家团圆,毅然决然地去往虎穴了。

不难发现,吴、朱们的处境并不像过往谍战剧主角们那般算无遗策、游刃有余。他们本质上是处在一个“知其不可为而为之”的境地,是为了大局的最优解而主动牺牲了自己的未来。

剧中的吴石身居国民党“国防部”参谋次长的高位,他的信仰觉醒源于对腐败政权的失望与对民族未来的清醒认知,剧中并未将他塑造成完美的英雄,而是通过其家庭关系、职务压力与内心独白,展现他在历史洪流中的挣扎与抉择。

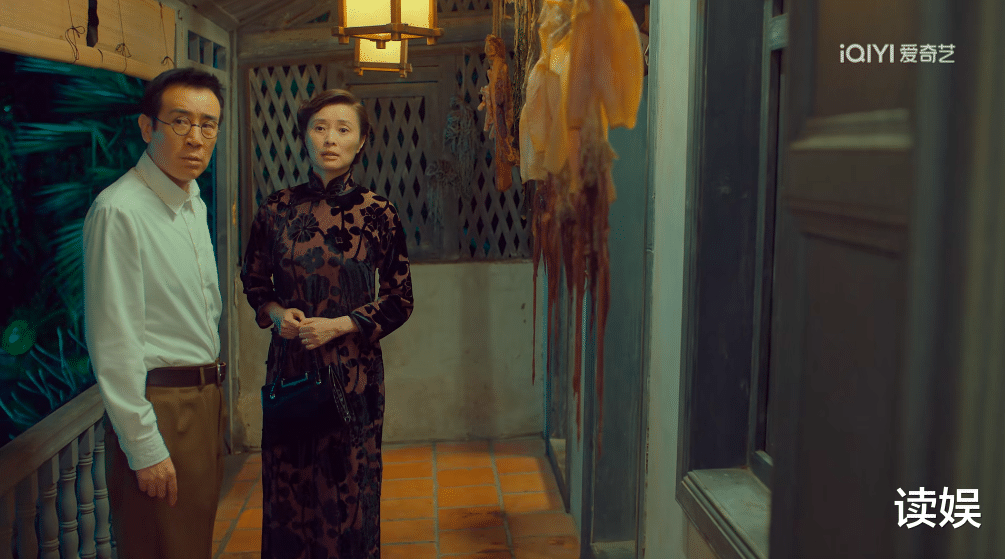

生活化的细节让英雄形象更加立体。吴石会因忘吃降压药被妻子数落,与夫人定下“约法六章”;他会微醺时哼唱闽南语的“身骑白马”,寄托对故土的眷恋。朱枫也不是“全能特工”,剧中直面她初为交通员时的生疏与紧张,大量“人性化”的情节处理并未削弱英雄的伟大,反而让他们的选择更显珍贵,他们并非生而无畏,而是因信仰而勇敢。

观剧的沉浸不止源自人物的丰满塑造,也来自剧中不可避免的遗憾。主角们常常提及的“等到台湾解放后”就如何如何,观众们深知剧中的他们未能等到,而让观众恨得牙痒痒的谷正文,现实中却长寿活到97岁。

本剧也并不像传统谍战剧那样依赖强冲突和快节奏,而是选择了一种“静水深流”的叙事方式,而是在重塑鲜活的人与真实时代的基础上,也让观众通过情感上的沉浸而看见历史的“重”。

当观众关心的重点不再是“他们如何赢”,而是把情感聚焦在“他们还能走多远”时,每一个看似平常的场景都被赋予了特殊的重量。

内敛克制的美学力量《沉默的荣耀》的第二个突出亮点是美学。

第一印象来说,《沉默的荣耀》在视觉上最显著的特色是对低饱和度色彩的运用。全剧外景以青灰色为主色调,刻意降低了色彩的鲜艳度,营造出吴石处境的沉重压抑感,而街景的复杂纷繁、国防部办公室的冷光灯影,不仅还原了1950年代台湾的社会氛围,更成为人物内心世界的视觉外化。

电影级的影像质感也是剧集成功的重要因素。据悉剧组辗转鼓浪屿、上海、横店等地,尽可能于布景和器物上达到还原,而从实际画面来看,《沉默的荣耀》的外景制景堪称奢侈,大量的群众演员、喧闹多元化的街景,真实重现了彼时的台湾社会图景和风土人情。

空镜的运用也展现出“一切景语皆情语”的中式留白魅力。维多利亚港的一场暴雨,烘托了吴石得知解放军未能打赢金门战役时的沉痛心情;频频出现的海景,既是对台湾海峡地理位置的描绘,也寓意着对祖国大陆的向往。

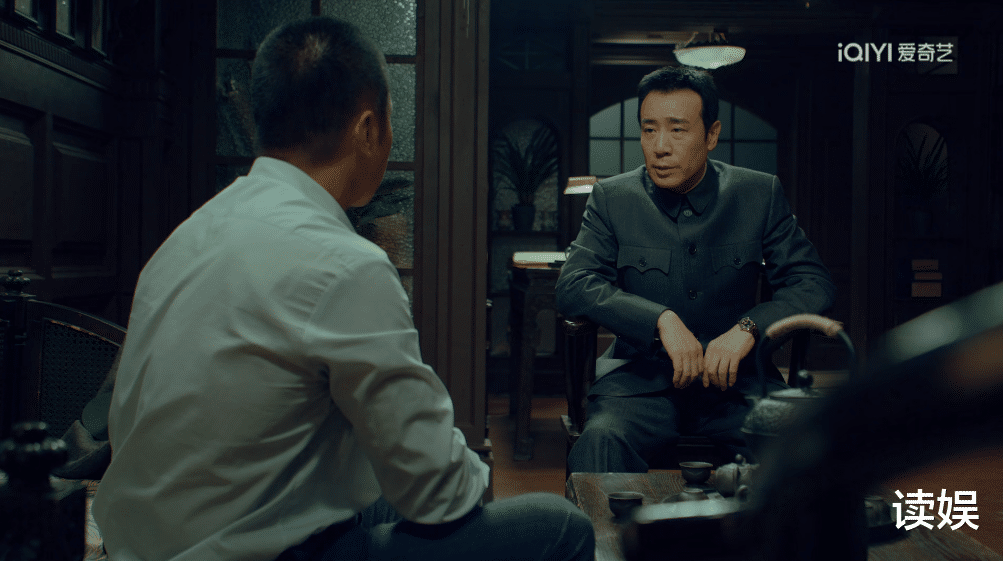

而在演员表达方面,《沉默的荣耀》在表演层面也呈现出一种“克制中见力量”的美学。于和伟对吴石的塑造堪称“静水流深”,以“外松内紧”的表演层次,展现人物在极端环境下的内心汹涌,于和伟“憋到极致”的演法,反而让观众更加切肤地感受到他所处环境的惊涛骇浪。

这种表演风格与剧集的视觉美学相得益彰,共同构建了一种“沉默中的爆发力”。不需要太多慷慨激昂的宣言,却能让观众在细微处真切感受到人物信仰的力量。

结语

谍战剧发展到今天,类型化挖掘已经很深入,越来越难看到让人有惊喜感的新作。近一两年的谍战剧里,《潜渊》《深潜》《孤舟》《暗夜与黎明》都保证了一定质感,但在剧情上仍难以脱离模式化。

因为谍战往往是无名英雄的奋战,过去的谍战剧大都虚构主角以便创作出跌宕起伏的故事,但恐怕也是因为既有的谍战剧创作模式已经太过成熟,《潜伏》《悬崖》《暗算》《风筝》等高分佳作珠玉在前,后续主题创新的方向不多,多数只能寄望于表演、摄影、制景等进一步把质感拉高了。

而《沉默的荣耀》则打破了这种模式。放弃了“谁是卧底”“能否脱险”这类传统谍战剧依赖的情节反转,转而以历史的真实重量和人性的深度刻画构建张力,剧集巧妙地将这种“已知结局”转化为叙事优势,引导观众将情感聚焦于“他们为何如此选择”以及“在牺牲前还能走多远”的心灵叩问,同时在视听美学表达上形成了一种内敛而富有力量的审美风格。

人们在现实中对烈士们的纪念随着剧集的播出而大增,这些现象背后,也是一部好剧的影像力量对历史记忆的唤醒吧。

*原创文章,转载需注明出处