嘿,喜欢书法的朋友们,不知道你们有没有过这种感觉:看多了王铎那种大开大合、墨色淋漓的狂草,猛地再看到他儿子王无回的行书,会一下子被一种不一样的气质给抓住。王铎的字像奔腾的黄河,气势磅礴;而王无回这笔字,乍一看好像没那么“炸”,但只要你静下心来细品,就会发现里面藏着的“料”可真不少,像一条暗流涌动的深河,劲儿都藏在里头呢。今天,咱们就不聊他们爷俩的家事,也不扯那些历史背景,就单纯地做个“技术宅”,拿起“放大镜”,一起钻到王无回的笔锋里去,看看这位书法名门之后,到底是怎么玩转行书这门艺术的。

(第一段:笔法——骨子里的传承与灵动)

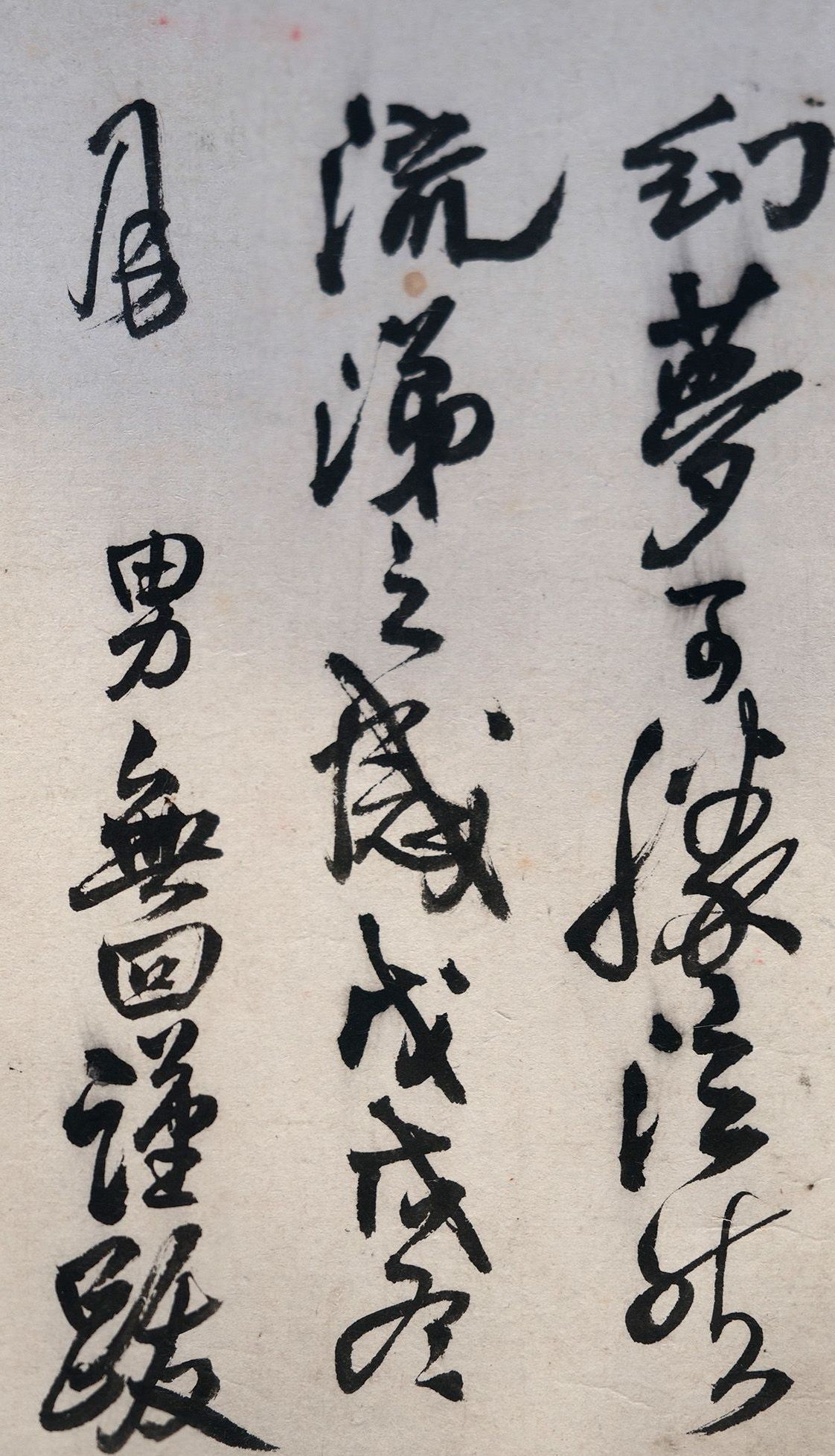

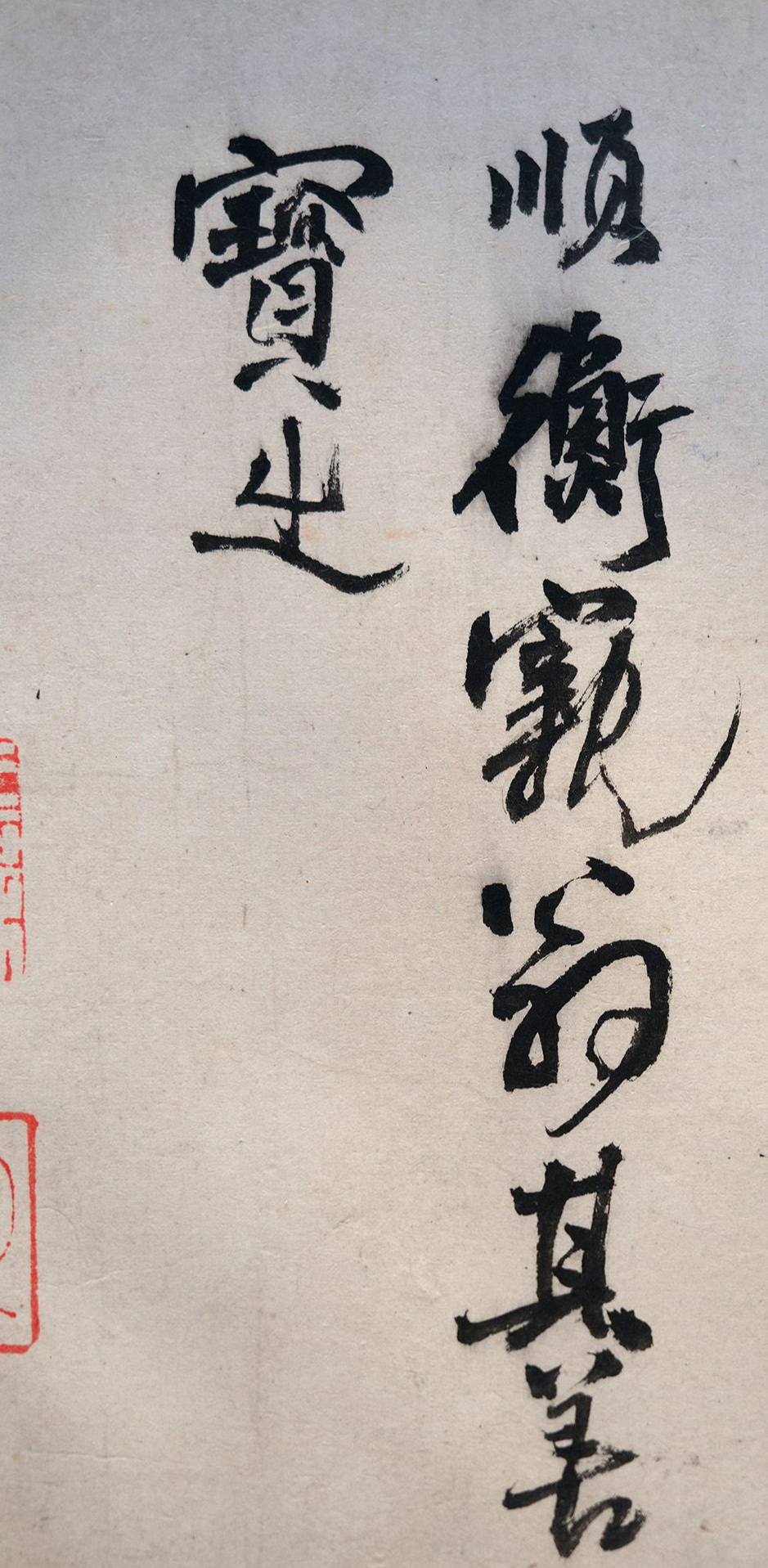

看字先看笔,这是咱们赏读书法最直接的入口。王无回这手行书,在笔法上,可以说是把他老爹王铎那套看家本领给“消化”了,然后化成了自己的东西。最明显的就是他对于“提按”的运用,玩得是相当纯熟。什么是提按?说白了就是笔毛在纸上“跳舞”的动作,按下去,线条就粗重、饱满;提起来,线条就纤细、轻盈。你去看王无回的墨迹,几乎每一个笔画里,都能找到这种轻重缓急的节奏变化。他不是平均用力地“画”出一根线,而是让笔尖在行进中不断地“呼吸”,有起有伏。这手功夫,绝对是深得王铎“沉着痛快”的真传。

但光有传承还不够,王无回自己的小机灵也体现在笔锋的转换上。他的起笔,很多时候喜欢“藏锋”,就是笔尖先稍稍往回一缩,再弹出去,这样写出来的笔画开头圆润含蓄,不露锋芒,显得特别有内涵。在转折的地方,他可不是简单地拐个直角,而是常用“圆转”或者“方中带圆”的笔法,手腕那么微微一抖,笔锋就自然地扭过去了,线条既保持了力度,又不失流畅感。你甚至可以想象他运笔时那种“刷拉拉”的顺畅劲儿,这种感觉,正是高手在驾驭毛笔时那种自信和控制的体现。咱们自己练字的时候,是不是经常把转折写得生硬、僵直?多看看王无回是怎么处理的,或许就能找到那种“圆活”的窍门了。

(第二段:结体——平正中暗藏的风险与奇趣)

如果说笔法决定了线条的质量,那么字的间架结构,也就是“结体”,就决定了一个字的精神面貌。王无回的行书结体,初看会觉得挺“正”的,不像他爹那样东倒西歪、对比强烈。但这种“正”可不是印刷体的那种呆板平正,而是一种“险中求正”的高级玩法。他把每个字的重心都安排得非常稳当,让你感觉这个字就像个不倒翁,怎么推都推不倒。

那“险”在哪儿呢?险在他对笔画疏密关系的处理上。他常常会把一些笔画故意地聚拢在一处,形成一块密集的“黑”,而相邻的部分则大胆地留出空白,形成疏朗的“白”。这种“疏可走马,密不透风”的对比,一下子就打破了平均布局可能带来的沉闷感,让字活了起来。同时,他还会偶尔把某一个主笔写得特别舒展、突出,或者把字的某个部分稍稍挪动一下位置,造成一种小小的“意外”,但整体上看又无比和谐。这就好比一个优秀的舞蹈家,在平稳的舞步中,突然加入一个漂亮的旋转或者跳跃,瞬间就抓住了你的眼球。我们临帖时,如果只盯着每个笔画的位置去描摹,很容易把字写“死”。学学王无回,试着去分析他字里那些“小心机”,理解他为什么要这么安排结构,这样才能真正抓住结体的灵魂。

(第三段:章法与墨法——通篇的节奏与呼吸)

单个字写好了,还得把它们串成一篇,这就是章法和墨法的舞台了。王无回的行书作品,在整体布局上非常有音乐感。他的字与字之间,并不是大小均匀、间距相等的。而是有大有小,有收有放,时而几个字紧密地咬合在一起,组成一个“小组”,时而又有一个字单独跳出来,成为视觉的焦点。这种安排,就形成了一种天然的、流动的节奏感。你的眼睛在看的时候,会被这种内在的节奏引导着,一行一行地看下去,一点都不觉得累。

再说墨法。虽然不如王铎的“涨墨”那么具有视觉冲击力,但王无回对墨色的控制同样精到。你能清晰地看到他一笔蘸墨之后,从浓到淡,从润到枯的自然变化过程。开始几个字墨色饱满、乌黑发亮,写到后面,笔毫里的墨快用尽了,就出现了“飞白”的效果——笔画中露出一丝丝的纸白。这种“干笔”或“枯笔”写出的线条,反而别有一种苍劲、老辣的韵味,像千年古树的树皮,充满了质感。墨色的浓淡干湿变化,就像是文章里的标点符号,它给整篇作品赋予了呼吸感和时间感。我们自己在创作时,是不是可以更有意识地去规划一下蘸墨的节奏?别写一个字蘸一次墨,试着让墨色自然流淌,或许你的作品立刻就能增添几分生动和韵味。

(第四段:给我们学习的启示)

聊了这么多王无回行书技法上的妙处,那对我们这些书法爱好者来说,到底有什么实实在在的启发呢?首先,他给我们树立了一个很好的榜样:学习书法,既要深入传统,打下坚实的笔法基础(比如他对提按的精熟运用),又要懂得活学活用,不能一味傻临。他学他爹,但并没有变成第二个王铎,而是找到了自己的表达方式。

其次,他提醒我们,书法不只是把字写好看,更是在经营一个充满矛盾又和谐统一的小世界。比如结体上的“正”与“险”,章法上的“聚”与“散”,墨法上的“浓”与“淡”。我们练字时,不妨也带着这种“矛盾统一”的意识去观察和临摹,不再满足于“形似”,而是去追求“神似”,去理解古人为什么这么写。

最后,王无回的字告诉我们,强烈的视觉风格(如王铎的狂草)固然吸引人,但这种内敛深沉、耐人寻味的风格,同样具有巨大的艺术魅力,而且可能更适合我们日常的书写与创作。它不需要巨大的宣纸和夸张的姿势,在尺牍、手卷中就能充分展现其美感。那么,下一次当你提笔练字时,会不会也开始留意自己笔下那些细微的提按变化?会不会也开始琢磨一个字内部的疏密关系?会不会尝试着在一行字里写出节奏感?把这些思考带入练习,你的进步,一定会是肉眼可见的。