只过24小时就改了口呢?波兰究竟为何在中国开通中欧北极快航之后“服软”呢?这是德国网友在海外最大的问答网站Quora上抛出的尖锐提问,很快在国际社交平台引起了热议。

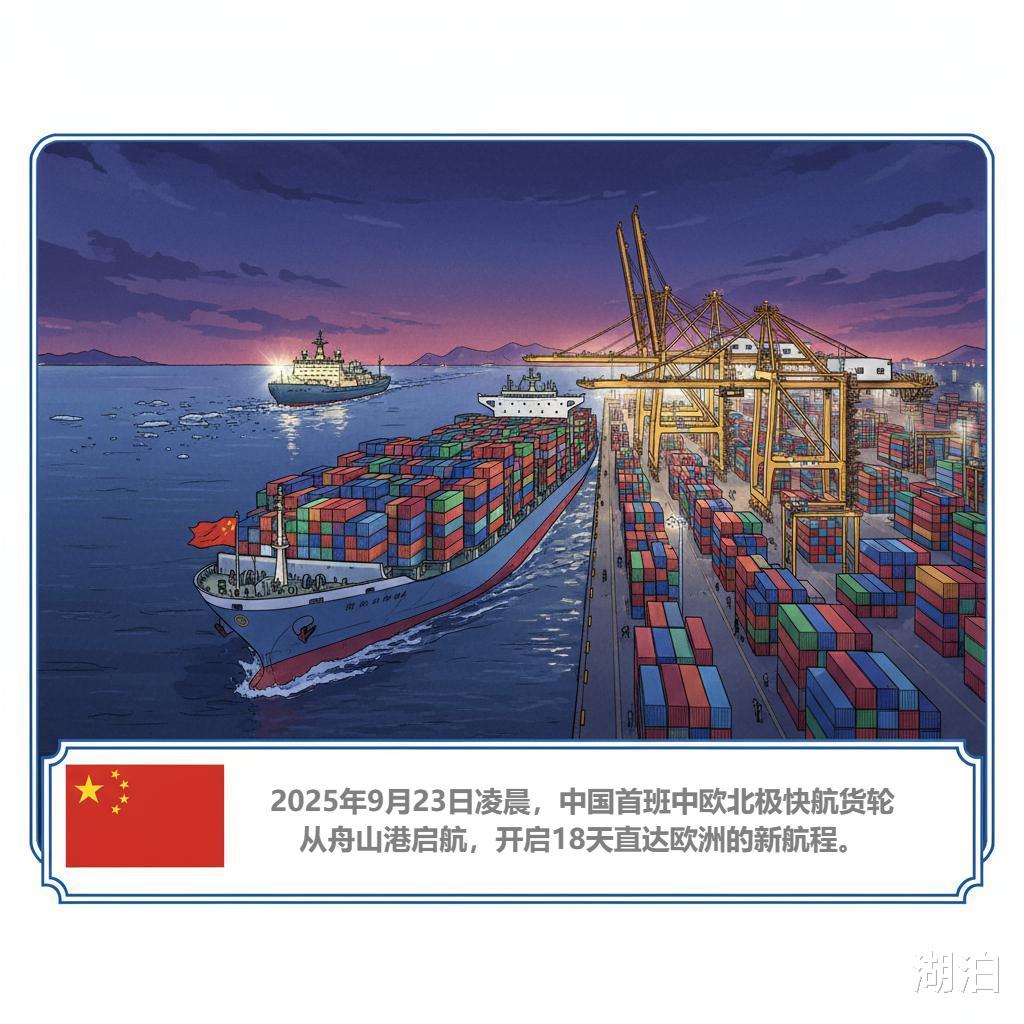

9月23日凌晨,一艘装载超1000标准箱的货轮从中国舟山港出发,经北极东北航道驶向欧洲,单程仅需18天即可抵达。中国以破冰船护航,开辟了中欧海运新捷径。

不过在不到24小时的时间里,波兰政府便宣布重新开放与白俄罗斯的公路以及铁路口岸,两周时间处于停运状态的中欧班列即将得以恢复。此举让诸多外国网友感到十分惊讶,与此同时也使人好奇波兰的底气究竟来自何处。

韩国网友认为,北极航线刚开通,就对常规中欧班列造成了冲击。成本方面、冰区护航以及保险费用都在飙升,波兰根本没有能力维持长期的对抗,其做出这样的姿态仅仅是表面上的博弈。

法国网友指出,中欧班列不仅单向运货,更是双向贸易纽带。断供中国商品之外,欧洲货源也将受阻,波兰此举抛弃了本国中转角色,连累整个欧盟市场。

巴西网友抛出更犀利的观点:波兰仅仅靠着收取过路费,就轻松地坐享其成了,不过它远远没有投资于冰区航线的维护,却又轻易地放弃了战略中枢的地位,这显然是因为它害怕得罪多方的利益,所以无法承受失去话语权所带来的风险。

越南网友感慨,中国拥有诸多海陆联运路线,那一条波兰中途站着实算不上什么。倘若波兰方面再斤斤计较,一旦被剔除,其中滋味自己清楚;唯有积极主动地示好,才能够保住其核心利益。

这些讨论,揭示了中欧贸易博弈的核心所在:供应链正显现出多元化的态势,且与地缘政治风险,密切相关,相互之间,牵连甚深。任何一个单一枢纽,都难以彻底掌控全局。大国具备,更广阔的选择余地,而相对弱势的中转国,则随时可能被推向边缘位置。

仔细分析,波兰此次作出让步,一方面是为了缓和欧洲内部的政治分歧而采取的妥协举措,另一方面也是在中美博弈的大背景下,对其经济利益进行审慎衡量后的结果。在大国竞争的格局之下,它既渴望赢得盟友的认可与支持,又不愿轻易触怒中国这一至关重要的市场。

放眼未来,北极航线或许,将对全球海运格局进行重塑,与此同时也会对传统欧亚通道的垄断地位发起挑战。对于波兰来说,真正要获取长远利益,就必须在多元化的供应链里,去寻找新的定位,而不是在博弈中自我设限。

更有观点指出,北极东北航道的开放,得益于中俄之间的深度合作。俄罗斯的破冰船,以及港口补给与卫星导航体系相互联动,使得北极航线变得更为可靠。而波兰却无力与俄罗斯和中国联手进行抗衡。

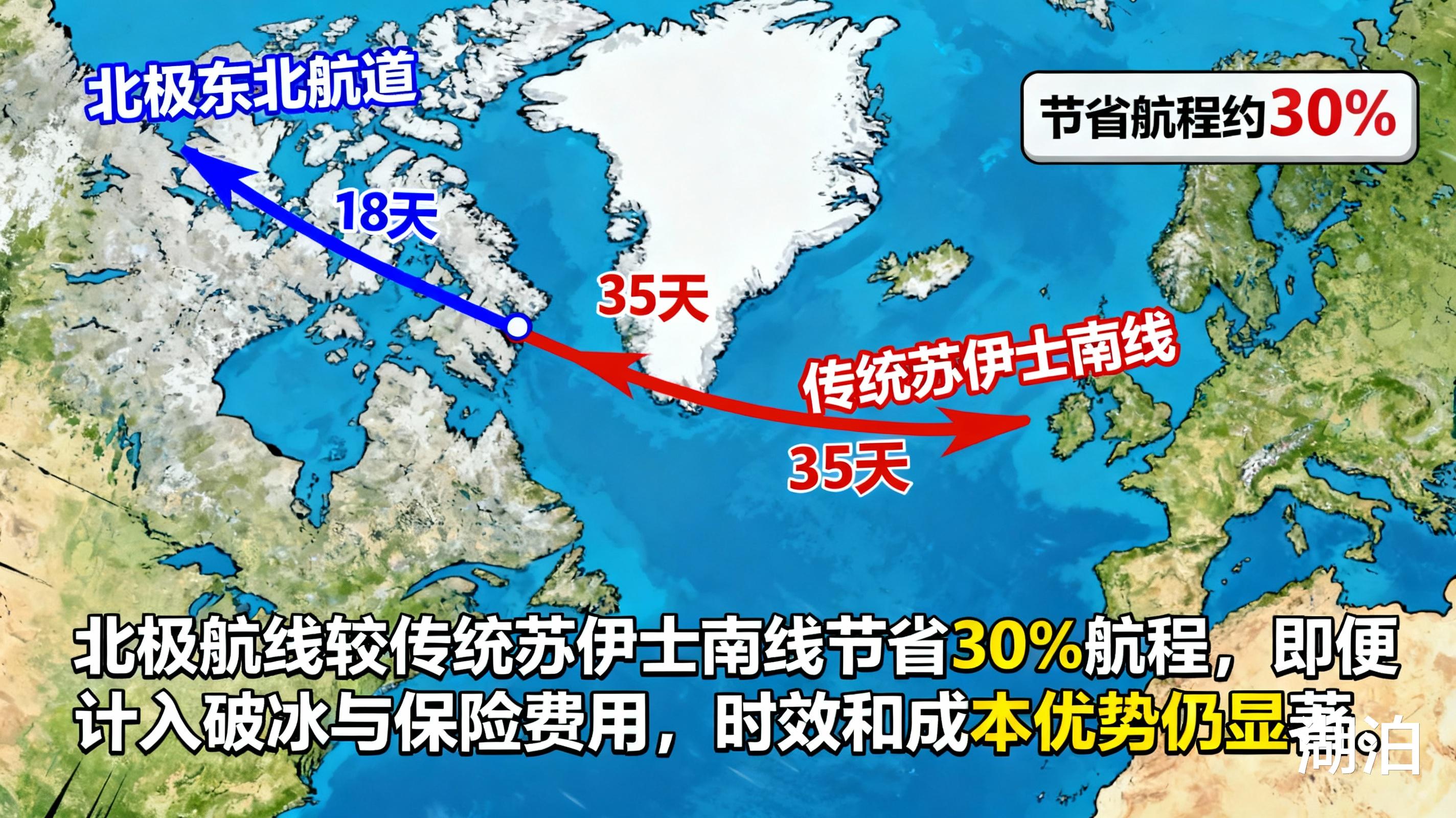

数据表明,北极航线,较传统苏伊士南线,节省航程约30%,就算破冰费用,和保险上涨总体时效,与成本优势,依旧明显,足以撼动现有贸易格局。

这个时候,欧盟内部,对北极航线上潜在的环境风险,也心存戒备。冰川融化,油污泄漏这样的环保顾虑,让一些欧洲国家在支持新航线时,犹豫不决,波兰也并非全然无忧。

更复杂的是,美国对于北极航线持有一种较为谨慎的态度,有这样的声音传出,即华盛顿或许会借此机会向欧洲施加压力,以维系传统南运通道的利益。在美中欧的博弈当中,波兰不得不十分小心翼翼地去保持这种平衡。

可见中国依托多条海陆联运走廊,无论是北极航线,还是中欧班列,它都能够较为灵活地进行调度,从而形成较强的谈判筹码。单一中转国倘若不断地进行试探,这样只会被更加高效的线路所替代。

当波兰在大国之间短暂地收手之时,这其实是其战略处于被动状态的一种写照。未来欧洲各国恐怕都将不得不去面对这样的情况:要么欣然拥抱多元化的供应链,要么持续地被边缘化,甚至还要承担起那难以承受的地缘方面的风险。

声明:本文内容9O% 以上基于自己原创,少量素材借助AI辅助,但是所有内容都经过自己严格审核和复核。图片素材全部都是来源真实素材或者AI原创。文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。

评论列表