前言

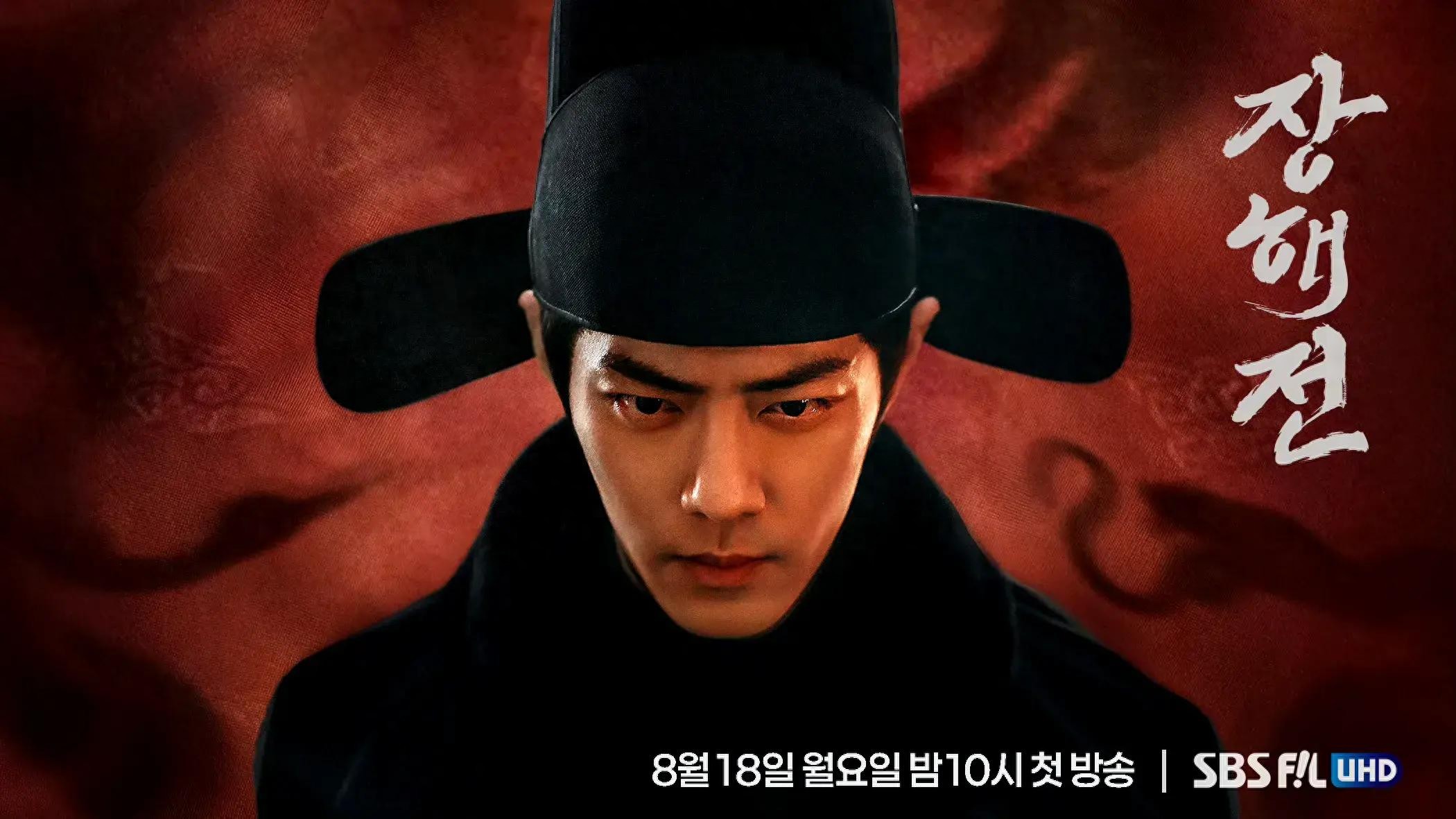

前言2025年,韩国时隔多年引进我国热门剧集《藏海传》,没想到刚播出预告片就引起轩然大波。

韩国网友看到剧中明朝服饰,立刻开始指责剧组“抄袭韩服”,在网上引发激烈争论。其实类似的文化争端,近两年在韩国屡见不鲜。

2024年2月,一部主打风水和巫术题材的韩国恐怖电影《破幕》火遍全球,韩国年轻人纷纷自豪地称这是“文化输出”的胜利。

可惜好景不长,国内网友很快发现电影里的核心元素,诸如风水、傩戏,甚至脸上写汉字的桥段,几乎全都源自我国传统文化。

面对质疑,韩国网友开始辩解,甚至抛出“汉字不属于中文”的奇葩理论,声称汉字是亚洲共同语言,韩国也有权用。

这种说法不但没平息争议,反而让韩国社会陷入了更大的身份焦虑和自我矛盾。

韩国沉迷窃取中国文化韩国文化“吸收”我国元素由来已久。其实早在两千多年前,朝鲜半岛就已经开始大规模使用汉字。

历史上,朝鲜半岛一直是我国的藩属国,主流文化深受中原影响。无论是古代的文献、官制,还是传统节日和服饰,都能找到我国文化的深刻烙印。

哪怕到了今天,韩国人的身份证上依然保留着中文名,韩语里一半的词汇都直接来自汉字。

可这种文化渊源,并没有让韩国人坦然面对历史,反而激发了某种“要证明自己不是附庸”的极端自尊。

随着韩国经济腾飞,尤其是“汉江奇迹”之后,韩国人终于有了底气在国际舞台上展示自信。

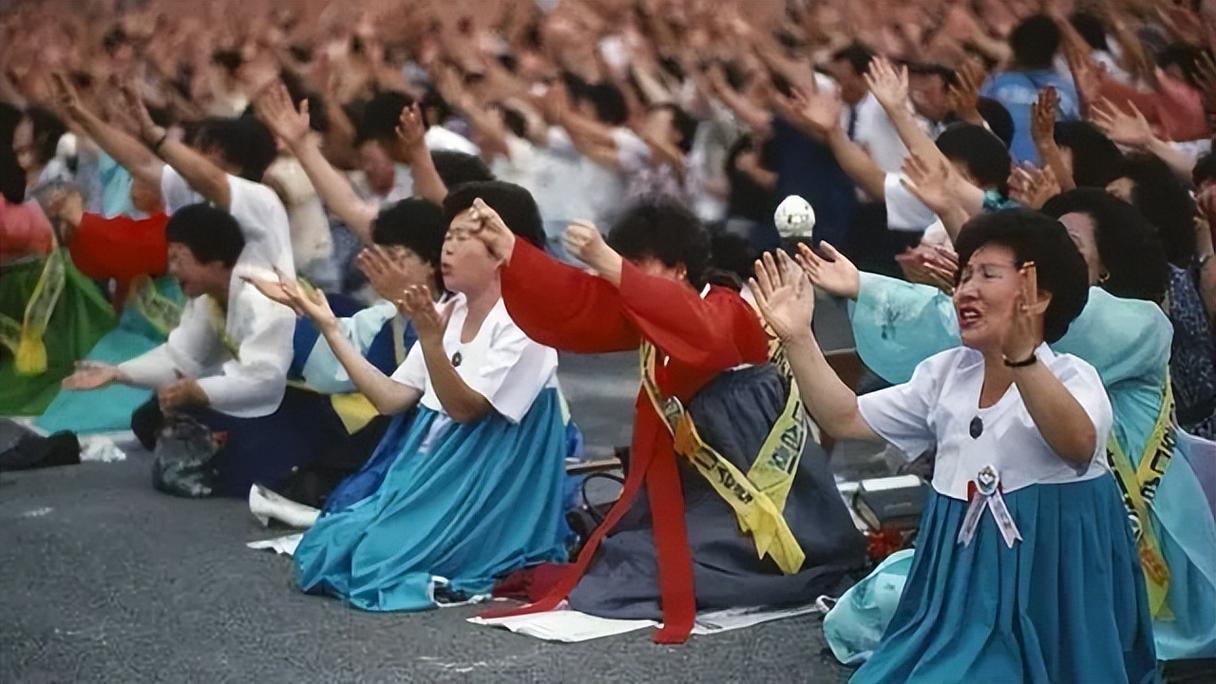

于是,文化立国成了新的国家战略。自上世纪90年代以来,韩国政府不断加码对文创产业的投入,韩流开始席卷亚洲,明星、偶像、影视剧成为韩国最重要的出口商品。

仅2016年一年,韩国文化产业产值就达到近千亿美元,远超本国造船业。韩国人一时间觉得,终于能在文化上与邻国“平起平坐”,甚至引领潮流。

但现实却不像他们想得那么简单。韩国文化表面风光,深层却始终缺乏独立根基。

大部分文化遗产都离不开我国的历史脉络,比如高句丽、韩服、春节、活字印刷、榫卯结构等。每当韩国试图将这些申遗为本国独有,总会引发争议。

2004年,我国高句丽遗址申遗成功,韩国舆论一片哗然。

韩国学者和民间团体长期在国际上推动“韩国起源论”,甚至成立了专门的网络外交使团,组织上万志愿者在全球网络修改词条、发帖,为韩国文化正名。

这背后还有韩国政府和大型财团的支持,比如2008年李明博政府就曾拨款数千万韩元补贴相关团体。

韩国的“文化攻势”并不局限于网络宣传。上世纪90年代末,一名叫李万直的韩国人联合文物贩子,盗走了我国吉安高句丽古墓的珍贵文物,韩国方面至今拒绝归还,还把盗墓行为拍成电影,塑造成“保护文化遗产”的正义举动。

类似的例子还有东医宝鉴、金属活字印刷、泡菜、榫卯等项目,韩国都在国际上积极申遗,尽管这些文化最初都源自我国。甚至连泡菜这种咸菜,韩国都要争抢“正宗”标签。

为什么韩国会如此执着于争夺文化归属?这实际上是身份焦虑的体现。长期作为附属国、殖民地的历史,让韩国社会形成了独特的自卑与自负并存的心理。

一方面他们希望摆脱“宗主国”的历史阴影,另一方面又不得不承认本国文化深受我国影响。

随着我国国力的崛起,这种矛盾愈发突出。韩流一度风靡亚洲,但2017年萨德事件后,韩流在我国受到限制,韩国文化产业遭遇寒冬。

韩国社会这才意识到,单靠模仿和包装,很难真正建立起属于自己的文化自信。

说到底,文明的传承和创新,绝不是靠抢归属、改标签、争话语权就能实现的。我国五千年文化从未断流,根基深厚,而韩国需要学会正视历史,包容多元,走出自卑与自负的怪圈。

只有真正放下过度的文化焦虑,专注于自身创新,才能让韩国文化在世界舞台上赢得应有的尊重和声音。

对我国来说,包容自信,开放交流,才是推动东亚文化共同繁荣的正道。

评论列表