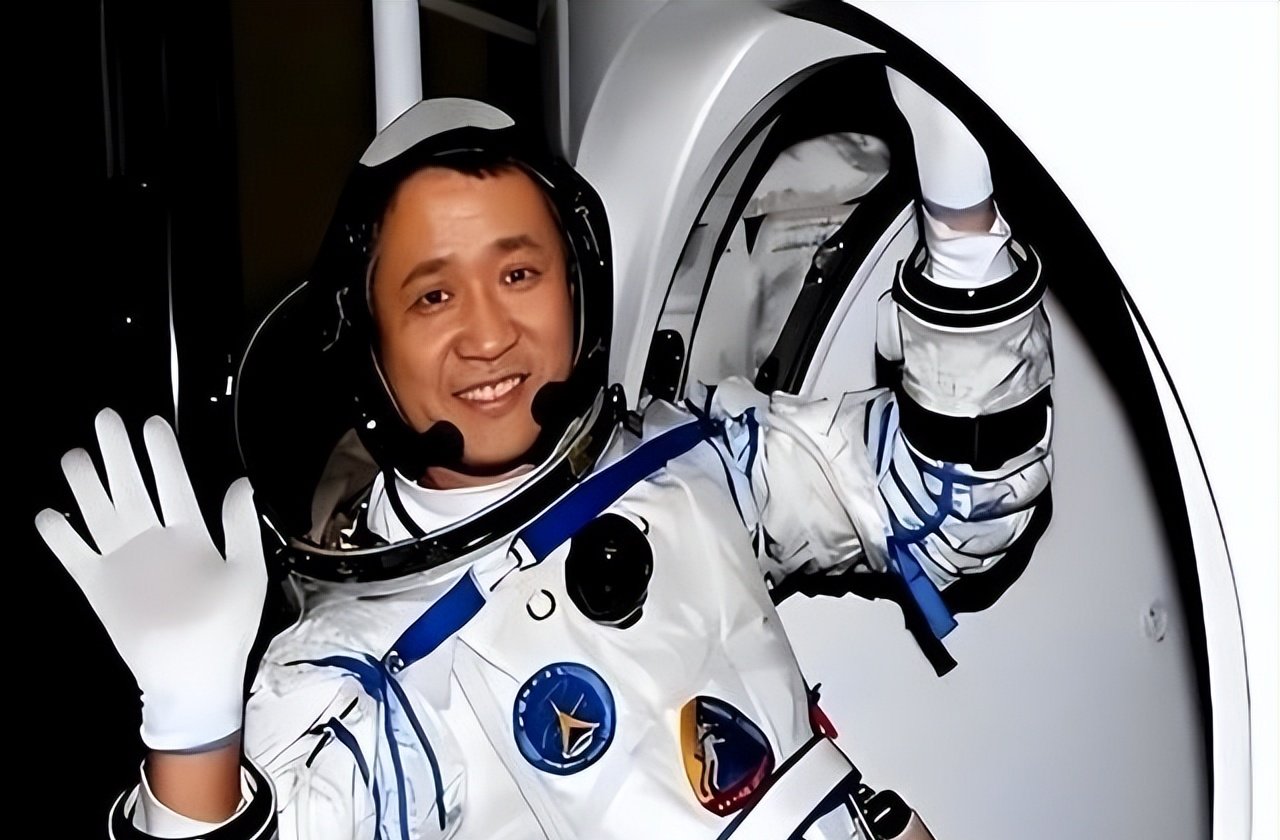

57岁,本该是退休安享天年的年纪,他却再次冲向太空。你敢信吗?当大多数人开始规划养老生活时,聂海胜却站在了中国航天的最前沿。这究竟是为什么?一个从湖北农村走出来的孩子,怎么就成了中国航天史上第一位在轨超百天的航天员?让我带你走进这位"太空老将"的故事,绝对颠覆你对"退休"二字的理解。

记得小时候看新闻,航天员穿着笨重的宇航服,从舱门缓缓走出,那种神圣感简直让人窒息。谁能想到,三十年后,我竟然有机会近距离接触这些"太空人"背后的故事?特别是聂海胜,这位三次出征太空的老将,他的经历简直比科幻电影还精彩。

2005年,神舟六号升空,聂海胜和费俊龙一起完成了中国首次多人多天飞行任务。那时候,我还在上小学,每天守着电视看他们的动态。说实话,那时候觉得航天员就是遥不可及的存在。谁能想到,仅仅八年后,聂海胜又站在了神舟十号的驾驶舱里,还手控对接成功,甚至还在太空给全国学生上了课!这操作,放到现在也够牛的吧?

但最让我佩服的是2021年,57岁的聂海胜再次出征神舟十二号。说实话,看到这个消息时,我第一反应是:"这不会是最后一次了吧?"毕竟,航天员的身体条件要求那么高,年龄是个硬杠杠。结果呢?他不仅去了,还成了中国首位在轨超百天的航天员!累计111天多,这数据背后,是多少普通人难以想象的坚持和付出。

有人可能会问,为什么非得是他?三次任务,每次都踩在国家航天发展的关键节点上。从验证基础技术到空间站建设,他总在最需要的时候挺身而出。这种军人出身的韧劲儿,不是谁都能有的。实话说,我有时候会想,要是换作是我,别说三次太空任务,估计连航天员选拔的第一关都过不了。

神舟十二号那次,聂海胜带队进驻天和核心舱,验证了一堆硬技术:再生生保、物资补给、在轨维修...听着就头大对吧?这些技术直接为中国空间站建设铺平了道路。中国载人航天从"一人一天"到空间站时代,聂海胜的轨迹简直就是一部活生生的中国航天发展史。

2021年9月17日,神舟十二号返回舱落地,聂海胜顺利出舱。按理说,这功成名就,该好好休息了吧?但人家偏不!隔离恢复没多久,就开始琢磨下一步怎么干。这种精神,说实话,我自愧不如。

卸任航天员大队大队长后,聂海胜没选择颐养天年,而是留在航天系统干起了技术活。2022年11月,他获了一级航天功勋奖章;8月,家乡枣阳还给他办了授勋仪式。那时候他就表态,要把经验传下去。转眼到了2023年,他正式成了航天集团特聘专家,角色从一线飞行转到幕后把关。

新装备测试、在轨耐受评估、优化建议...这些工作听起来可能不如太空飞行那么炫酷,但实话说,这些才是航天事业持续发展的核心。飞过天的航天员,懂的那些细节,别人根本摸不着门道。比如设备操作的直觉反馈、微重力下的布局问题,这些经验直接帮工程师避开了不少坑。聂海胜的建议被采纳了不少,推动了从第二代到第三代设备的迭代。

坦白讲,我本来以为他会像其他功勋人物一样,渐渐淡出公众视野。结果人家忙得跟打仗似的!2024年4月24日,在武汉"中国航天日"主场活动上,他当选年度航天公益形象大使,和李德仁院士、张玉花一起,代表科普一线。

这一年,他到处跑讲座,分享航天训练和飞行经历。航天选拔的严苛程度,1500多人过五关斩六才留下几个;体能心理考核,每一步都考验极限;特殊环境适应,简直是在挑战人类生理极限。这些干货,直击年轻人痛点。他强调,航天不是浪漫梦,而是靠坚持堆出来的。

2024年4月23日,在武汉航天文化艺术论坛,他做主题发言,谈中国航天从立项到空间站的稳扎稳打。说实话,听他讲这些,我才真正理解什么叫"航天精神"。科普不只是讲故事,更是传方法,让基层群众懂科技怎么落地。聂海胜还去过黄石"东楚科普大讲堂",9月5日那场报告,直播覆盖大片区域,零收费、零门槛,就是为了让更多人沾上航天光。

2023年8月,黄石发布会就敲定这事儿,他作为湖北枣阳人,回家乡串门子,顺带拉动周边科普热。这不光是完成任务,更像是一种情怀,一种回馈。

除了系统内工作,聂海胜的科普劲头特别足。2024年全国科普日,主题是提升科学素质协力建科技强国,他参与的活动不少。从学校到社区,从线上视频到线下报告,他总把航天拉到老百姓身边。拿2023年全国科普日来说,那年主题是助力科技自立自强,他去过曲靖科技馆,和200多学生聊太空生活,鼓励投身航天。

2024年,他继续推,结合新中国成立75周年,讲党的领导下航天怎么一步步从跟跑到领跑。这种接地气的科普,比那些高高在上的理论宣讲有用多了,对吧?

聂海胜的讲座不搞花架子,直奔主题。选拔时1500多人过五关斩六将,训练八大类上百科目,每步都考验极限。这种真实经历,比任何教科书都来得震撼。

但你知道吗?聂海胜还有另一条腿,是学术这条路。60岁进上海交通大学航空航天学院读博,2021年3月毕业,拿下博士学位。这是什么概念?多少人60岁已经退休在家,他却开始了学术生涯。

他的研究方向是太空环境对材料的微观影响,这不是随便选的,而是从飞行中积累的疑问:为什么材料在轨表现和地面实验总有偏差?辐照、温差、微重力这些因素怎么互动?读博不是赶时髦,他是想把飞行直觉变成理论成果。

毕业典礼上,他视频连线,谈实践转理论的价值。博士帽一戴上,他就更能帮航天系统了,那些数据和公式,直接进了报告,优化设备耐久性。说实话,这种活到老学到老的精神,真不是谁都能有的。

上海交大那几年,他上课不落,笔记记得密实,实验一个不缺。这不光是为自己充电,更是给国家存底子。家乡变化大,新修水渠、村路平整,他不光讲,还帮着想科技怎么帮农业。聂海胜回乡,不是走秀,是真干实事,拉动基层科普,让枣阳孩子从小就爱上科学。

这份根在泥土里的情怀,接地气得很,体现了老航天人对党的感恩和对群众的回报。中国人飞天梦,从古嫦娥奔月到现在空间站,靠的就是这份接续的硬气。

聂海胜用实际行动,诠释了什么叫人民英雄:不张扬,实干兴邦。你说,这样的航天员,是不是值得我们每个人学习?当我们在抱怨工作辛苦时,有没有想过自己能为这个社会做些什么?