长征历史中,有一场战役几乎人人耳熟能详,那就是飞夺泸定桥。

然而,这场被写进诗词、载入史册、出现在无数影视作品中的战斗,最关键的22位突击队员,姓名却一度湮没无闻。

几十年后,调查人员辗转全国,才在河北廊坊找到第一位有名字的英雄。四十多年走南闯北,调查团终于陆陆续续了解到当年事件,这22位英雄究竟是谁?

1935年5月,中国工农红军正在进行长征,而他们此刻最紧急的处境是:大渡河横在眼前,敌军正在步步紧逼。蒋介石调集重兵,妄图重演石达开被困大渡河、全军覆灭的历史悲剧。

当时红军部队刚刚突破安顺场,成功渡过大渡河一支小部队。但由于船只极少,主力无法迅速跟进,刘伯承组织的几次搭桥尝试也因水急失败。

朱德、周恩来等人在安顺场紧急开会,决定兵分两路,一路从东岸沿河北上,另一路从西岸并肩推进,目标是抢夺上游的泸定桥,作为红军主力渡河的生命通道。

这个决定极具冒险色彩。从安顺场到泸定桥的320里山路,红四团被要求在两天内赶到。而这支部队刚经历完连续作战,体力接近极限。5月27日,红四团接到命令后立即出发,28日凌晨再次接到军委电令:“必须在29日夺取泸定桥”。

这意味着,他们要在一昼夜内急行军240里,而当时的部队穿的是草鞋,夜雨滂沱,道路泥泞,山路陡峭。为了防止滑落山崖,杨成武下令士兵们解下绑腿系在一起拉着走,有人甚至边走边打盹。

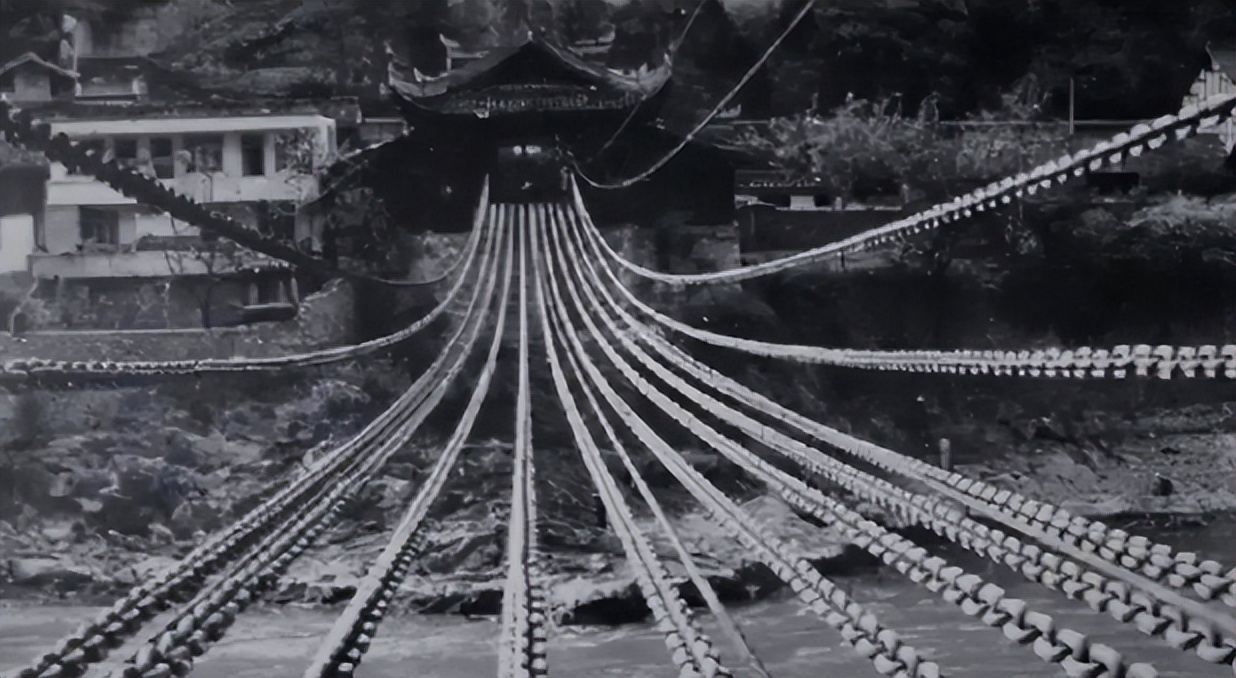

5月29日清晨,红四团终于赶到泸定桥西岸。敌人的防御早已布置好,桥板被拆,只剩13根铁索。对岸的川军已经在桥头架起机枪,准备死守。每一个人都明白,这场战斗如果失败,不仅红军主力过不了河,整个长征都可能就此结束。

当天中午,红四团完成了兵力部署。团长王开湘和政委杨成武决定抽调22名战士组成突击队,从铁索桥上强行突破敌人防线。这些人必须具备极强的体能、心理素质和作战经验。罗华生作为红四团2连党支部书记,负责具体选人,他的标准是三条:基层干部为主、有战斗功绩者优先、入党入团积极分子优先。

这22人中包括连长、指导员、党支部书记、班长等基层骨干,也有主动请缨的普通士兵。比如红四团3连的党支部书记刘金山,他不是被选中的人,但他坚持要加入。

他说:“我枪打得准,又会甩大刀。”为了证明决心,他当场咬破手指,把血滴在旗上,罗华生最终答应让他加入。

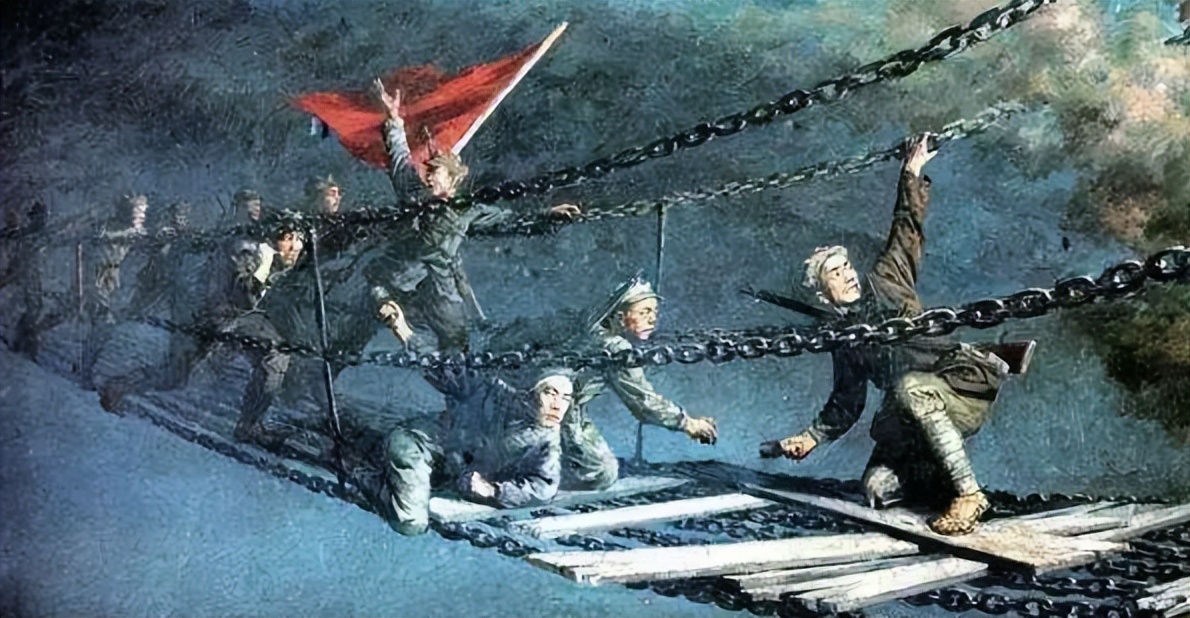

当天下午4点,冲锋号响起,22人冒着敌军密集火力,从桥头跃出,开始用手爬铁索过桥。敌军随即架起机枪,随后更在桥头点燃大火阻击。突击队长廖大珠的帽子和眉毛都被火烧掉,他脱去上衣赤膊上阵,带头冲进火海。

与此同时,红四团3营7连已从下游偷渡,红一师也赶到战场,从敌军后方发起攻击。敌人腹背受敌,川军指挥官李全山见势不妙,弃桥而逃。

战斗从发起到结束,不到两小时。红军成功占领泸定桥,为主力部队开辟了生路。6月2日,红军主力全部成功渡过大渡河,蒋介石全歼红军于大渡河的计划彻底破产。

但讽刺的是,就在这场决定命运的胜利后,这22位突击队员却悄然返回各自部队,继续长征。没有庆功、没有留名,也没有照片或档案留下。

40年苦苦追寻时间来到1966年,王永模调任泸定县县委,第一次亲眼看见泸定桥。他震撼于这座桥承载的历史,也疑惑于突击队员名字的空白。从那时起,一个念头在他心里扎根:一定要把这些人的名字找回来。

真正开始系统调查,是在1975年。泸定县委正式成立调查团,王永模带队,走访全国各地烈士纪念馆、军区档案馆、老战士家属。调查进展极其缓慢,直到在江西革命烈士纪念馆,他们发现一份名为刘梓华的烈士档案。

这份档案明确记载:刘梓华是“强渡大渡河、飞夺泸定桥英雄之一”。但纪念馆按规定不允许提供原始材料,只说资料来自河北廊坊军分区。调查团几经协调,终于拿到了刘梓华的军人登记表和一份关键材料——处分登记表。

这份处分记录写着:1936年,刘梓华因不慎丢失“飞夺泸定桥18勇士勋章”而被通报批评。这一信息不仅证实了他就是突击队员之一,还间接说明了:突击成功后,组织上为18位生还者颁发了荣誉勋章。

原来,22位突击队员中,有4位牺牲。

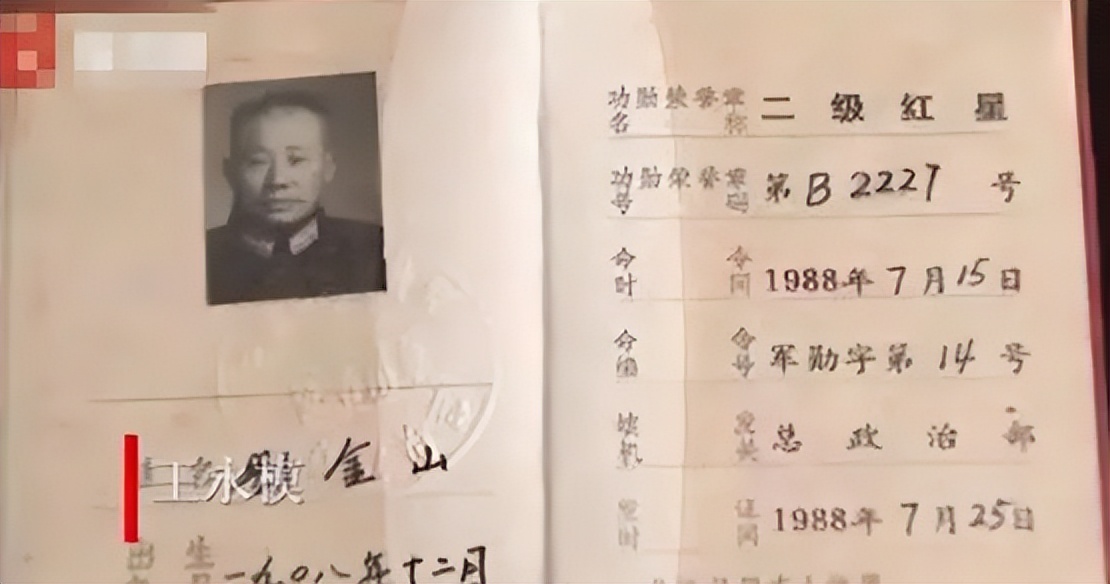

通过王永模等人的不断努力,陆续确认了5位突击队员的身份:廖大珠、王海云、刘金山、李友林、刘梓华。

其中,刘金山留下的口述资料最为珍贵。他回忆,突击队胜利后,每人获得一副碗筷、一套衣服和一支钢笔。他把钢笔一直保留到晚年。抗战时期腹部负伤,白求恩医生为他做手术,最终他活到了1999年。

还有一个名叫“云贵川”的战士,是15岁左右的苗族小伙子。因没有正式姓名,战友们就以他来自的地区称呼他。他英勇无畏、身手敏捷,在杨成武将军的记忆中极为鲜明,但至今无法确认真实身份。

调查中还找到7位可能的突击队员(如赵长发、杨田铭、魏小三等),但缺乏确凿证据,尚未最终确认。

王永模用40年时间,跑遍全国各地,去烈士陵园、军分区、老兵家属家中寻找一纸证明、一句回忆。他说:“我爱重庆,但我更爱泸定桥。”

他的执着,是对历史的坚守,也是对无名英雄应尽的责任。

评论列表