衡州夏夜的湿热裹着血腥气,粘在吴三桂皲裂的手背上。他正摩挲着临时龙椅上雕歪的龙鳞,指腹蹭过木刺也浑然不觉 —— 这把椅子是仓促赶制的,就像他此刻的 “帝位”,连装样子的精致都透着心虚。六十七岁的人了,牙齿掉了三颗,喊 “恢复大明” 时漏风的嗓音却偏要拔高,试图盖过帐外士兵的窃窃私语。没人信他,连他自己摸龙鳞的动作都发虚,仿佛一用力,这偷来的 “皇权” 就会碎成木屑。

案头那件宁远旧甲早褪成了灰褐色,领口箭痕里还嵌着半片铁锈 —— 那是崇祯十五年(1642)松山之战的遗物。彼时他是大明宁远团练总兵,后金的箭穿透甲胄擦过锁骨,他捂着伤口在乱军中嘶吼,身后是摇摇欲坠的北疆。那会儿他会把朝廷发的三成粮饷全分给士兵,笑着说 “守着这城,就是守着关内爹娘”,眼里的光亮得能照见甲片上的寒光。可谁能料到,不过两年,这双曾护着大明疆土的手,会亲手把山海关的大门栓拔下来,递给关外的清军。

崇祯十七年(1644)三月,李自成的大顺军逼向北京,崇祯帝连发三道圣旨召他勤王。他带着三万边军从宁远出发,每天只走三十里,士兵私下议论 “将军好像怕赶去北京”。他哪是怕?是在算 —— 大明国库空了,军饷没着落;李自成势头正盛,硬拼未必赢;后金在关外盯着,一旦离开宁远,老家就可能被端。他把忠义折成筹码,在心里反复掂量,可没等他算完,四月初就传来崇祯帝在煤山自缢的消息。那天他在军营里坐了一夜,面前摆着两碗酒,一碗敬崇祯,一碗敬自己,酒洒在地上洇出黑印,像极了他心里正在溃烂的窟窿。对着北方磕的三个头,与其说是哭先帝,不如说是在为自己的 “后路” 祭拜。

没过多久,李自成的使者带着四万两白银和吴襄的劝降信来了。他当即决定归降,甚至下令全军剃成大顺军的半束发 —— 头发还没梳顺,从北京逃来的家奴就哭着说,吴襄被拷打,陈圆圆被抢了。他猛地拔出佩刀,一刀劈在案几上,木渣溅了满脸:“大丈夫不能保一女子,何面目见人!” 这话后来被传得人尽皆知,可藏在 “冲冠一怒为红颜” 背后的,是他的恐惧 —— 连他的家人都敢动,李自成将来未必会容他。陈圆圆不过是他给自己找的台阶,一个既能撕毁降顺协议,又能显得 “有情有义” 的幌子。

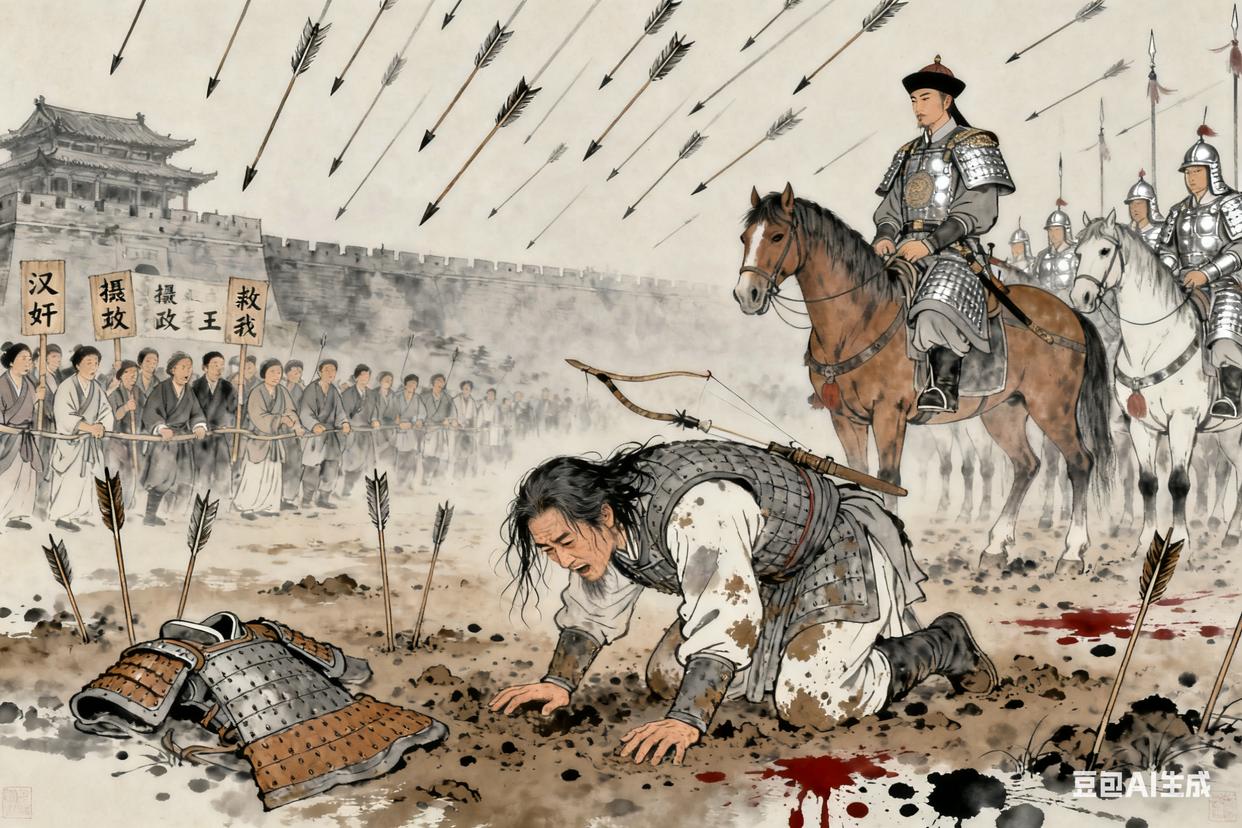

这年四月二十一日,他派人去见多尔衮,提出 “合兵灭贼,事成之后割地以酬”。多尔衮揣着明白装糊涂,故意拖着不答复,直到李自成的大军把他围在山海关下,箭如雨下时才带兵赶到。吴三桂在阵前见到多尔衮,连马都来不及下,“扑通” 一声跪倒在地,头磕在泥里直呼 “摄政王救我”。那一刻,他忘了自己是大明总兵,忘了煤山上吊死的崇祯,忘了案头那件还沾着大明血的旧甲,眼里只剩 “活下去” 三个字。四月二十二日,山海关之战打响,清军从侧翼突袭,大顺军溃败。他带着清军追杀,沿途百姓哭着骂 “汉奸”,他却骑着马扬鞭而去,对部将说 “成大事者不拘小节”—— 这 “大事”,不过是他用万千百姓的尸骨,铺自己的升官路。

顺治二年(1659)五月,他追到九宫山,得知李自成死了。站在李自成的坟前,他没有半分快意,反而觉得心里空落落的 ——“借兵灭贼” 的理由没了,该怎么向多尔衮交差?可没等他焦虑多久,清廷就封他为平西王,让他南下镇压南明。接过大印时,他手指发颤,不是激动,是贪婪 —— 云南的富庶在他眼前晃,他想着能像沐英那样世代镇守一方,至于南明是不是 “大明余脉”,崇祯是不是 “先帝”,早被他抛到了脑后。

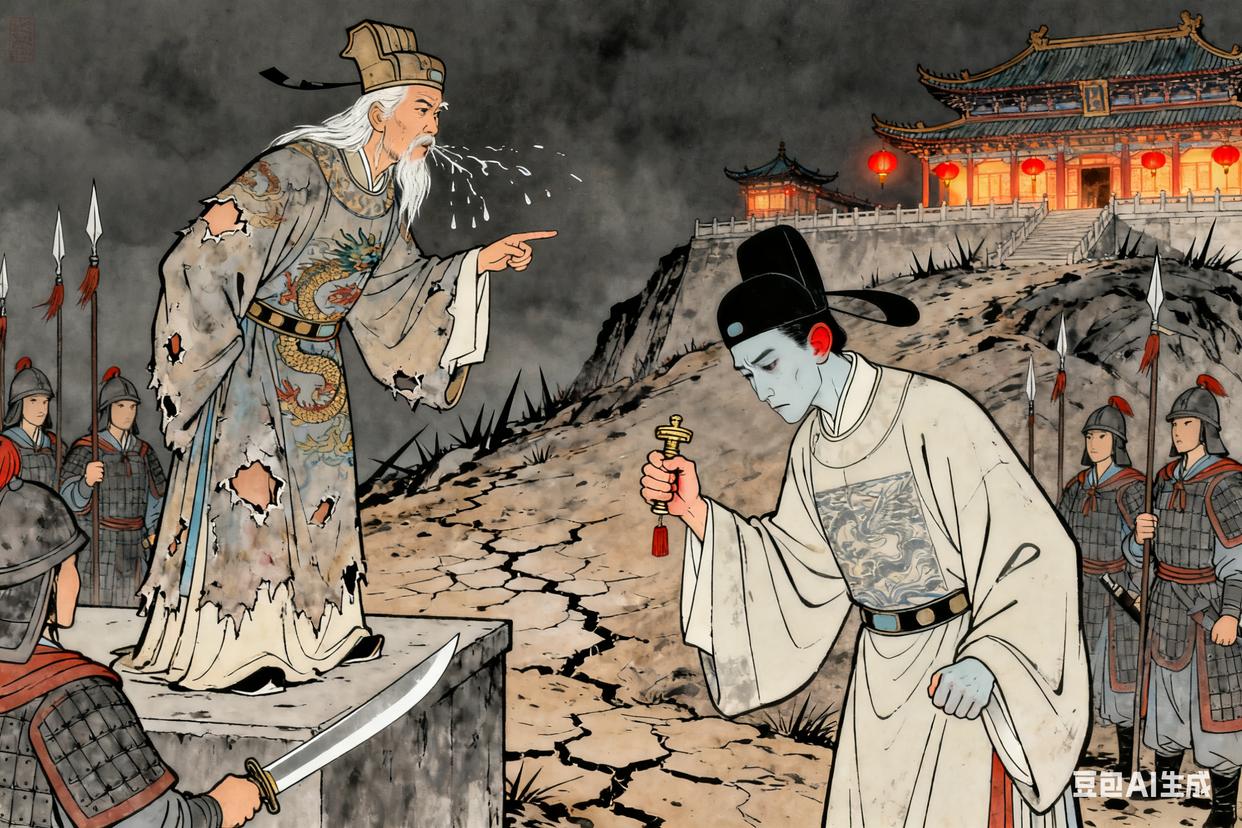

顺治十六年(1659),他率军进云南,永历帝逃往缅甸。他立刻上书清廷,请求 “进兵缅甸,擒获永历帝,以绝后患”。有人劝他 “凡事留一线”,他却冷笑着骂 “我只认清廷,不认什么南明”。康熙元年(1662),缅甸国王把永历帝交给他。昆明逼死坡上,永历帝盯着他骂 “你本是大明臣子,为何甘做异族鹰犬?” 他低着头,不敢看永历帝的眼睛,只挥了挥手 —— 士兵的刀落下时,他攥紧了袖里的平西王印,仿佛那印能压住心里的慌乱。永历帝一死,他在云南大兴土木建王府,搜刮民脂民膏,私铸铜钱,清廷的圣旨来了也拖着不办 —— 他以为自己功高盖主,清廷不敢动他,却忘了 “走狗” 的下场,从来都是用完即弃。

康熙十二年(1673),清廷下令撤藩。那天他正和姬妾赏花,接过圣旨的瞬间,手里的酒杯 “哐当” 摔在地上,碎片溅到姬妾的裙子上。“我为清廷打了三十年仗,杀了永历帝,现在想卸磨杀驴?” 他连夜召集部将,拿出早已准备好的大明旗号,哭着说 “当年引清军入关,是为替崇祯帝报仇,如今清廷无道,我要恢复大明”。部将们看着他手里的大明旗,又想起他当年杀永历帝时的狠劲,没人说话 —— 谁都知道,他不是想复明,是怕丢了云南的荣华富贵。

这年十一月,他杀了云南巡抚朱国治,举兵反清,自封 “天下都招讨兵马大元帅”。叛军一开始势如破竹,占了云南、贵州、湖南等地。可康熙十三年(1674)在衡阳会见尚之信、耿精忠时,这场 “反清复明” 的闹剧就露了馅 —— 他想让尚之信出兵江西,尚之信却要二十万两军饷,两人吵得面红耳赤,最后不欢而散。他坐在帐中看着地图,叛军占领的地盘像泡沫一样,一戳就破。他以为自己能联合各方势力对抗清廷,却忘了,一群同样为私欲而战的人,根本拧不成一股绳。

康熙十七年(1678),七十岁的吴三桂咳得越来越厉害,痰里带着血。他知道自己快不行了,可又不甘心当一辈子 “反贼”,三月初一那天,在衡州称帝,改元 “昭武”,定国号 “周”。登基时天降大雨,帐篷漏雨把龙袍打湿,他站在雨里,看着跪拜的部将,突然想起崇祯帝登基的情景 —— 那天阳光正好,崇祯帝穿着崭新的龙袍,眼里满是对大明的希望。而他的龙袍沾着雨水和泥点,连绣的龙纹都歪歪扭扭,像个跳梁小丑。

这年八月十八日,他在衡州病逝。临终前拉着孙子吴世璠的手说 “守住云南,有机会就归降清廷,别再打仗了”。可他的话没人听,吴世璠继位后继续对抗清廷。康熙二十年(1681),清军攻破昆明,吴世璠自杀,三藩之乱平定。清军在他的府邸里搜出了那件宁远旧甲,还有一首诗:“英雄一怒为红颜,白骨如山忘旧恩。莫道昆明池水浅,观鱼胜过富春江。” 诗稿末尾的泪痕早已风干,不知道是写 “忘旧恩” 时良心发现,还是临死前怕被钉在历史耻辱柱上而发抖。

吴三桂的一生,是被私欲蛀空的一生。他早年守宁远,本可做大明忠臣;崇祯帝死,他若扶持南明,亦可做抗清英雄。可他偏要把忠义当筹码,把百姓当草芥,引清军入关,杀永历帝,最后又反清称帝 —— 每一步都算得精,却没算到,历史从来不会放过背叛者。如今昆明逼死坡的血迹早已淡去,游客走过时提起他,骂的还是 “汉奸”“叛徒”。他到死都不明白,有些选择一旦做了,就再也洗不掉;有些罪孽一旦犯了,就会被永远钉在耻辱柱上,任人唾骂,直到地老天荒。他以为自己是能左右历史的 “英雄”,到头来不过是个被私欲操控的跳梁小丑,连他那件宁远旧甲上的箭痕,都在嘲笑他的虚伪与卑劣。